Manuela Cadelli, présidente de l’association Syndicale des Magistrats

Le temps des précautions oratoires est révolu ; il convient de nommer les choses pour permettre la préparation d’une réaction démocrate concertée, notamment au sein des services publics.

Le libéralisme était une doctrine déduite de la philosophie des Lumières, à la fois politique et économique, qui visait à imposer à l’Etat la distance nécessaire au respect des libertés et à l’avènement des émancipations démocratiques. Il a été le moteur de l’avènement et des progrès des démocraties occidentales.

Le néolibéralisme est cet économisme total qui frappe chaque sphère de nos sociétés et chaque instant de notre époque. C’est un extrémisme.

Le fascisme se définit comme l’assujettissement de toutes les composantes de l’État à une idéologie totalitaire et nihiliste.

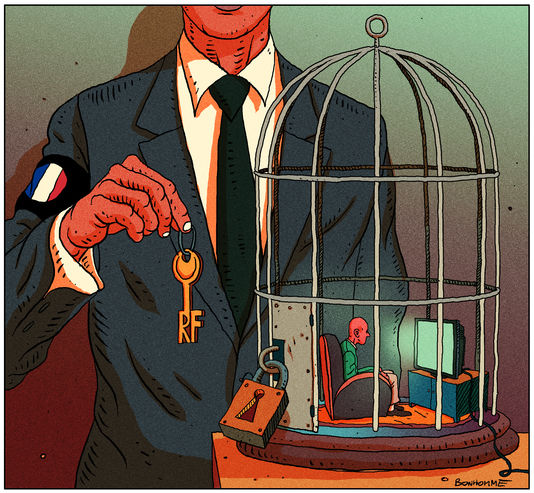

Je prétends que le néolibéralisme est un fascisme car l’économie a proprement assujetti les gouvernements des pays démocratiques mais aussi chaque parcelle de notre réflexion. L’État est maintenant au service de l’économie et de la finance qui le traitent en subordonné et lui commandent jusqu’à la mise en péril du bien commun.

L’austérité voulue par les milieux financiers est devenue une valeur supérieure qui remplace la politique. Faire des économies évite la poursuite de tout autre objectif public. Le principe de l’orthodoxie budgétaire va jusqu’à prétendre s’inscrire dans la Constitution des Etats. La notion de service public est ridiculisée.

Le nihilisme qui s’en déduit a permis de congédier l’universalisme et les valeurs humanistes les plus évidentes : solidarité, fraternité, intégration et respect de tous et des différences. Même la théorie économique classique n’y trouve plus son compte : le travail était auparavant un élément de la demande, et les travailleurs étaient respectés dans cette mesure ; la finance internationale en a fait une simple variable d’ajustement.

Déformation du réel

Tout totalitarisme est d’abord un dévoiement du langage et comme dans le roman de Georges Orwell, le néolibéralisme a sa novlangue et ses éléments de communication qui permettent de déformer le réel. Ainsi, toute coupe budgétaire relève-t-elle actuellement de la modernisation des secteurs touchés. Les plus démunis ne se voient plus rembourser certains soins de santé et renoncent à consulter un dentiste ? C’est que la modernisation de la sécurité sociale est en marche.

L’abstraction domine dans le discours public pour en évincer les implications sur l’humain. Ainsi, s’agissant des migrants, est-il impérieux que leur accueil ne crée pas un appel d’air que nos finances ne pourraient assumer. De même, certaines personnes sont-elles qualifiées d’assistées parce qu’elles relèvent de la solidarité nationale.

Culte de l’évaluation

Le darwinisme social domine et assigne à tous et à chacun les plus strictes prescriptions de performance : faiblir c’est faillir. Nos fondements culturels sont renversés : tout postulat humaniste est disqualifié ou démonétisé car le néolibéralisme a le monopole de la rationalité et du réalisme. Margaret Thatcher l’a indiqué en 1985 : « There is no alternative ». Tout le reste n’est qu’utopie, déraison et régression. Les vertus du débat et de la conflictualité sont discréditées puisque l’histoire est régie par une nécessité.

Cette sous-culture recèle une menace existentielle qui lui est propre : l’absence de performance condamne à la disparition et dans le même temps, chacun est inculpé d’inefficacité et contraint de se justifier de tout. La confiance est rompue. L’évaluation règne en maître, et avec elle la bureaucratie qui impose la définition et la recherche de pléthore d’objectifs et d’indicateurs auxquels il convient de se conformer. La créativité et l’esprit critique sont étouffés par la gestion. Et chacun de battre sa coulpe sur les gaspillages et les inerties dont il est coupable.

La Justice négligée

L’idéologie néolibérale engendre une normativité qui concurrence les lois du parlement. La puissance démocratique du droit est donc compromise. Dans la concrétisation qu’ils représentent des libertés et des émancipations, et l’empêchement des abus qu’ils imposent, le droit et la procédure sont désormais des obstacles.

De même le pouvoir judiciaire susceptible de contrarier les dominants doit-il être maté. La justice belge est d’ailleurs sous-financée ; en 2015, elle était la dernière d’un classement européen qui inclut tous les états situés entre l’Atlantique et l’Oural. En deux ans, le gouvernement a réussi à lui ôter l’indépendance que la Constitution lui avait conférée dans l’intérêt du citoyen afin qu’elle joue ce rôle de contre-pouvoir qu’il attend d’elle. Le projet est manifestement celui-là : qu’il n’y ait plus de justice en Belgique.

Une caste au-dessus du lot

La classe dominante ne s’administre pourtant pas la même potion qu’elle prescrit aux citoyens ordinaires car austérité bien ordonnée commence par les autres. L’économiste Thomas Piketty l’a parfaitement décrit dans son étude des inégalités et du capitalisme au XXIe siècle (Seuil 2013).

Malgré la crise de 2008, et les incantations éthiques qui ont suivi, rien ne s’est passé pour policer les milieux financiers et les soumettre aux exigences du bien commun. Qui a payé ? Les gens ordinaires, vous et moi.

Et pendant que l’État belge consentait sur dix ans des cadeaux fiscaux de 7 milliards aux multinationales, le justiciable a vu l’accès à la justice surtaxé (augmentation des droits de greffe, taxation à 21 % des honoraires d’avocat). Désormais pour obtenir réparation, les victimes d’injustice doivent être riches.

Ceci dans un Etat où le nombre de mandataires publics défie tous les standards mondiaux. Dans ce secteur particulier, pas d’évaluation ni d’études de coût rapportée aux bénéfices. Un exemple : plus de trente ans après le fédéralisme, l’institution provinciale survit sans que personne ne puisse dire à quoi elle sert. La rationalisation et l’idéologie gestionnaire se sont fort opportunément arrêtées aux portes du monde politique.

Idéal sécuritaire

Le terrorisme, cet autre nihilisme qui révèle nos faiblesses et notre couardise dans l’affirmation de nos valeurs, est susceptible d’aggraver le processus en permettant bientôt de justifier toutes les atteintes aux libertés, à la contestation, de se passer des juges qualifiés inefficaces, et de diminuer encore la protection sociale des plus démunis, sacrifiée à cet « idéal » de sécurité.

Le salut dans l’engagement

Ce contexte menace sans aucun doute les fondements de nos démocraties mais pour autant condamne-t-il au désespoir et au découragement ?

Certainement pas. Voici 500 ans, au plus fort des défaites qui ont fait tomber la plupart des Etats italiens en leur imposant une occupation étrangère de plus de trois siècles, Nicolas Machiavel exhortait les hommes vertueux à tenir tête au destin et, face à l’adversité des temps, à préférer l’action et l’audace à la prudence. Car plus la situation est tragique, plus elle commande l’action et le refus de « s’abandonner » (Le prince, chapitres XXV et XXVI).

Cet enseignement s’impose à l’évidence à notre époque où tout semble compromis. La détermination des citoyens attachés à la radicalité des valeurs démocratiques constitue une ressource inestimable qui n’a pas encore révélé, à tout le moins en Belgique, son potentiel d’entraînement et sa puissance de modifier ce qui est présenté comme inéluctable. Grâce aux réseaux sociaux et à la prise de parole, chacun peut désormais s’engager, particulièrement au sein des services publics, dans les universités, avec le monde étudiant, dans la magistrature et au barreau, pour ramener le bien commun et la justice sociale au cœur du débat public et au sein de l’administration de l’État et des collectivités.

Le néolibéralisme est un fascisme. Il doit être combattu et un humanisme total doit être rétabli.

Manuela Cadelli

Source : Le Soir 03/03/2016

Voir aussi : Actualité Internationale, Rubrique Politique, rubrique Société Justice, rubrique UE, Belgique, rubrique Débat,