En 2010, l’Etat grec a perdu la capacité d’assurer le service de sa dette. En d’autres termes, il est devenu insolvable et s’est vu privé d’accès aux marchés de capitaux.

Soucieuse d’éviter le défaut de banques françaises et allemandes déjà fragiles, qui avaient prêté des milliards à des gouvernements grecs aussi irresponsables qu’elles, l’Europe a décidé d’accorder à Athènes le plus important plan d’aide de l’histoire. A une condition : que le pays procède à une consolidation budgétaire (phénomène plus connu sous le nom d’austérité) d’une ampleur jamais imaginée auparavant. Sans surprise, l’opération a provoqué une chute du revenu national sans précédent depuis la Grande Dépression. C’est ainsi que s’est enclenché un cercle vicieux : la déflation (1), conséquence directe de l’austérité, a alourdi le fardeau de la dette et propulsé l’hypothèse de son remboursement dans le domaine du chimérique, ouvrant la voie à une crise humanitaire majeure.

Pendant cinq ans, la « troïka » des créanciers —le Fonds monétaire international (FMI), la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission européenne représentant les Etats membres qui avaient prêté à Athènes— s’est entêtée dans cette impasse, pour laquelle les spécialistes de la finance ont un nom : extend and pretend, ou stratégie du « comme si ». Cela consiste à prêter toujours davantage à un débiteur insolvable comme s’il ne l’était pas, afin de ne pas avoir à enregistrer des pertes sur ses titres. Plus les créanciers s’obstinaient, plus la Grèce s’enfonçait dans la crise économique et sociale, et moins elle devenait réformable. Pendant ce temps, les pertes potentielles des créditeurs gonflaient et gonflaient encore.

C’est la raison pour laquelle notre parti, Syriza, a remporté les élections législatives de janvier dernier. Si la population avait été convaincue que la Grèce se redressait, nous n’aurions pas été élus

Notre mandat était clair : en finir avec la stratégie du « comme si » et avec l’austérité qui l’accompagne, un cocktail qui avait déjà fait mordre la poussière au secteur privé grec ; démontrer que l’on pouvait opérer les réformes profondes dont le pays avait besoin avec l’assentiment populaire.

Lors de ma première réunion de l’Eurogroupe (2), le 11 février, j’ai délivré à mes interlocuteurs un message simple : « Notre gouvernement sera un partenaire digne de confiance. Nous ferons tout pour trouver un terrain d’entente avec l’Eurogroupe sur la base d’une stratégie en trois points, afin de répondre aux difficultés économiques de la Grèce : 1. une série de réformes profondes visant à améliorer l’efficacité de nos institutions et à lutter contre la corruption, l’évasion fiscale, l’oligarchie et la rente ; 2. l’assainissement des finances de l’Etat grâce à un excédent primaire (3) modeste mais viable, qui n’exige pas d’efforts trop importants du secteur privé ; 3. une rationalisation, ou un reprofilage, de la structure de notre dette, de façon à obtenir cet excédent primaire et le taux de croissance requis pour optimiser le remboursement de nos créanciers. »

Quelques jours plus tôt, le 5 février, j’avais rendu ma première visite à M. Wolfgang Schäuble, le ministre des finances allemand. J’avais cherché à le rassurer : il pouvait compter sur nous pour formuler des propositions qui iraient non pas dans l’intérêt de la seule population grecque, mais dans celui de toutes les populations européennes — allemande, française, slovaque, finlandaise, espagnole, italienne, etc.

Hélas, aucune de nos nobles intentions ne suscitait le moindre intérêt auprès des gens aux commandes dans l’Union. Nous allions en faire le rude apprentissage au cours des cinq mois de négociations qui allaient suivre…

Le 30 janvier, quelques jours après ma nomination au poste de ministre des finances, le président de l’Eurogroupe, M. Jeroen Dijsselbloem, m’a rendu visite. Il s’était à peine écoulé quelques minutes qu’il me demandait déjà ce que je comptais faire au sujet du mémorandum, l’accord que le précédent gouvernement avait signé avec la « troïka ». Je lui ai répondu que notre gouvernement avait été élu pour le renégocier ; bref, que nous allions solliciter la révision, dans leurs grandes lignes, des politiques budgétaires et des mesures qui avaient causé tant de dégâts au cours des cinq dernières années : chute d’un tiers du revenu national et mobilisation de l’ensemble de la société contre l’idée même de réforme.

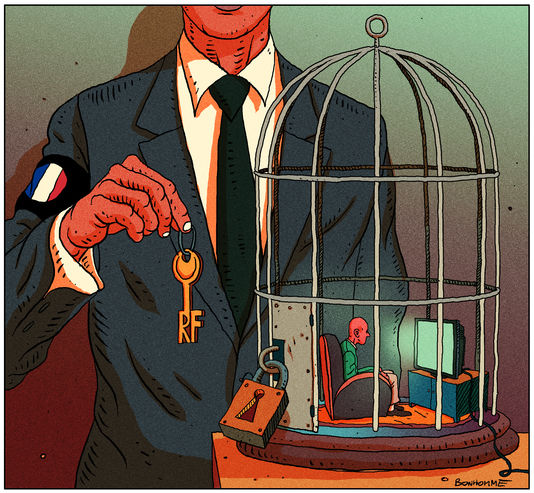

La réponse de M. Dijsselbloem fut aussi immédiate que catégorique : « Cela ne marchera pas. C’est le mémorandum ou l’échec du programme. » En d’autres termes : soit nous acceptions les politiques imposées aux gouvernements précédents, alors même que nous avions été élus pour les remettre en question puisqu’elles avaient si lamentablement échoué, soit nos banques seraient fermées. Car voici, en termes concrets, ce qu’implique un « échec du programme » pour un Etat membre qui se retrouve privé d’accès aux marchés : la BCE coupe tout financement à ses banques, qui n’ont alors d’autre choix que de fermer leurs portes et de mettre hors service leurs distributeurs de billets.

Cette tentative à peine voilée d’exercer un chantage sur un gouvernement fraîchement — et démocratiquement — élu n’a pas été la seule. Lors de la réunion de l’Eurogroupe onze jours plus tard, M. Dijsselbloem a confirmé son mépris des principes démocratiques les plus élémentaires. Mais M. Schäuble est parvenu à surenchérir. Le ministre des finances français Michel Sapin venait de prendre la parole pour inviter chacun à trouver un moyen de concilier, d’une part, la validité de l’accord en vigueur et, d’autre part, le droit du peuple grec à nous donner un mandat pour en renégocier des pans importants. Intervenant juste après lui, M. Schäuble n’a pas perdu un instant pour remettre M. Sapin à ce qu’il estimait être sa place : « On ne peut pas laisser des élections changer quoi que ce soit », a-t-il tranché, cependant qu’une large majorité des ministres présents opinaient du chef.

A la fin de cette même réunion, alors que nous préparions la déclaration commune qui devait être publiée, j’ai demandé que nous accolions le terme « amendé » à une référence au mémorandum. Il s’agissait d’une phrase où notre gouvernement s’engageait à en respecter les termes. M. Schäuble a mis son veto à ma proposition, arguant qu’il n’était pas question que l’accord soit renégocié au seul prétexte qu’un nouveau gouvernement avait été élu. Après quelques heures passées à essayer de sortir de cette impasse, M. Dijsselbloem m’a mis en garde contre un « naufrage imminent du programme », ce qui se traduirait par la fermeture des banques le 28 février, si je persistais à vouloir adjoindre le terme « amendé » à la référence au mémorandum. Le premier ministre Alexis Tsipras m’a invité à quitter la réunion sans que nous nous soyons entendus sur un communiqué, préférant ignorer la menace de M. Dijsselbloem, qui ne fut pas directement mise à exécution. Mais ce n’était qu’une question de temps.

J’ai perdu le compte du nombre de fois où l’on a brandi devant nous le spectre d’une fermeture de nos banques lorsque nous refusions d’accepter un programme qui avait fait la démonstration de son inefficacité. Les créanciers et l’Eurogroupe restaient sourds à nos arguments économiques. Ils exigeaient que nous capitulions. Ils m’ont même reproché d’avoir osé leur « faire la leçon »…

Voilà, en substance, l’atmosphère dans laquelle les négociations avec les créanciers se sont déroulées : sous la menace. Et il ne s’agissait pas de paroles en l’air ; nous l’avons très vite compris. Mais nous n’étions pas disposés à baisser la garde ou à abandonner l’espoir que l’Europe change d’attitude.

Un mois avant notre élection, le précédent gouvernement, de mèche avec le gouverneur de la Banque de Grèce, ancien ministre des finances du même gouvernement, avait déclenché à titre d’avertissement une mini-panique bancaire.

Quelques semaines après notre prise de fonctions, la BCE multipliait les signaux suggérant qu’elle couperait le robinet de financement du système bancaire grec. Au moment le plus opportun pour l’Eurogroupe, elle aggravait de la sorte la fuite des capitaux, phénomène qui allait « justifier » la fermeture des guichets, comme nous en avait avertis M. Dijsselbloem.

L’entrée des technocrates dans la ronde des négociations a confirmé nos pires craintes. En public, les créanciers clamaient leur souhait de récupérer leur argent et de voir la Grèce se réformer. En réalité, ils n’avaient qu’un objectif : humilier notre gouvernement et nous forcer à capituler, même si cela signifiait l’impossibilité définitive pour les nations prêteuses de récupérer leur mise ou l’échec du programme de réformes que nous seuls pouvions convaincre les Grecs d’accepter.

A de multiples reprises, nous avons proposé de concentrer nos efforts législatifs sur trois ou quatre domaines, en accord avec les « institutions » : des mesures visant à limiter l’évasion fiscale, à protéger le fisc des pressions des pouvoirs politique et économique, à lutter contre la corruption dans l’attribution des contrats publics, à réformer l’appareil judiciaire, etc. Chaque fois, la réponse a été la même : « Certainement pas ! » Aucune loi ne devait être votée avant la fin d’un examen approfondi de notre situation.

Lors des négociations au sein du « groupe de Bruxelles (4) » , on nous demandait par exemple de présenter notre plan pour réformer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Avant même que nous ayons pu parvenir à un accord sur cette question, les représentants de la « troïka » décidaient de passer à la question de la réforme des retraites. A peine avaient-ils entendu nos propositions qu’ils les estimaient bonnes pour la corbeille à papier et passaient, par exemple, au droit du travail. Une fois notre offre balayée dans ce domaine aussi, il fallait en venir aux privatisations ; et ainsi de suite. De sorte que les discussions passaient d’un sujet à l’autre sans que nous puissions nous mettre d’accord sur quoi que ce soit, ni négocier sérieusement. Pendant de longs mois, les représentants de la « troïka » se sont employés à faire obstruction à la bonne marche des pourparlers, insistant pour que nous couvrions l’ensemble des sujets, ce qui revenait à n’en régler concrètement aucun. Un chat poursuivant sa propre queue n’aurait pas été moins efficace.

Pendant ce temps, sans même avoir formulé la moindre suggestion et en nous menaçant d’interrompre les discussions si nous avions l’audace de publier nos propres documents, ils organisaient la fuite de leurs confidences dans la presse, prétendant que nos propositions étaient « faibles », « mal conçues », « peu crédibles ». Dans l’espoir qu’un jour ils accepteraient de jouer le jeu et de nous retrouver à la moitié du chemin, nous avons cependant consenti à participer à cette mascarade.

Pour que les négociations se déroulent dans de bonnes conditions, il aurait aussi fallu que nos interlocuteurs soient moins divisés. La position du FMI rejoignait la nôtre sur la question de la restructuration de la dette, mais le Fonds insistait pour que nous détruisions ce qu’il restait de droit du travail tout en supprimant les garde-fous protégeant les professions libérales. La Commission s’avérait plus souple sur les questions sociales, mais ne voulait pas entendre parler de restructuration de la dette. La BCE avait elle aussi son idée sur ce qu’il convenait de faire. Bref, chaque institution affichait ses propres lignes rouges, lesquelles finissaient par tisser une toile d’araignée dans laquelle nous étions pris.

Il nous fallait de surcroît subir la « fracture verticale » de nos interlocuteurs : de la même façon que les dirigeants du FMI et de la Commission avaient des priorités distinctes de celles de leurs sbires, les ministres des finances allemand et autrichien défendaient des pistes en contradiction avec les objectifs fixés par leurs chanceliers respectifs.

Le plus accablant a sans doute été d’assister à l’humiliation de la Commission et des rares ministres des finances bienveillants à notre égard. M’entendre dire, par des gens haut placés dans la Commission et au sein du gouvernement français, que « la Commission doit s’en remettre aux conclusions du président de l’Eurogroupe », ou que « la France n’est plus ce qu’elle était », m’a presque tiré des larmes. Sans parler de ma déception lorsque le ministre des finances allemand m’a expliqué, le 8 juin dans son bureau, qu’il n’avait pas le moindre conseil à prodiguer sur le meilleur moyen d’éviter un accident — une sortie de l’euro — qui, pourtant, se serait révélé extrêmement coûteux pour l’Europe.

A la fin juin, nous avions abdiqué et accepté la plupart des exigences de la « troïka ». A une exception près : nous insistions pour obtenir une légère restructuration de notre dette, sans décote, au moyen d’échanges de titres. Le 25 juin, j’ai participé à mon avant-dernier Eurogroupe. On m’y a présenté la dernière offre de la « troïka », « à prendre ou à laisser ». Nous avions cédé sur neuf dixièmes des exigences de nos interlocuteurs et nous attendions d’eux qu’ils fassent un effort afin que nous parvenions à quelque chose qui ressemble à un accord honorable. Ils ont choisi au contraire de durcir le ton, sur la TVA par exemple. Le doute n’était plus permis. Si nous acceptions de le signer, ce texte détruisait les derniers vestiges de l’Etat social grec. On exigeait de nous une capitulation à grand spectacle qui montre aux yeux du monde notre agenouillement.

Le jour suivant, le premier ministre Tsipras annonçait qu’il soumettrait l’ultimatum de la « troïka » à un référendum. Vingt-quatre heures plus tard, le samedi 27 juin, je participais à ma dernière réunion de l’Eurogroupe, celle qui a déclenché le processus de fermeture des banques grecques ; une façon de nous punir d’avoir eu l’audace de consulter la population de notre pays.

Au cours de cette rencontre, le président Dijsselbloem a annoncé qu’il était sur le point de convoquer un second rendez-vous, le soir même, mais sans moi. Sans que la Grèce soit représentée. J’ai protesté, soulignant qu’il n’avait pas le droit, seul, d’exclure le ministre des finances d’un Etat membre de la zone euro, et j’ai exigé une clarification juridique à ce sujet.

Après une brève pause, le secrétariat nous a répondu : « L’Eurogroupe n’a pas d’existence légale. Il s’agit d’un groupe informel et, en conséquence, aucune loi écrite ne limite l’action de son président. » Ces mots ont résonné à mes oreilles comme l’épitaphe de l’Europe que Konrad Adenauer, Charles de Gaulle, Willy Brandt, Valéry Giscard d’Estaing, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, François Mitterrand et bien d’autres avaient cherché à créer. D’une Europe que j’avais toujours considérée, depuis l’adolescence, comme ma boussole.

Quelques jours plus tard, en dépit de la fermeture des banques et de la campagne de terreur orchestrée par des médias corrompus, le peuple grec a clamé haut et fort son « non ». Lors du sommet des chefs d’Etat de la zone euro qui a suivi, le premier ministre Tsipras s’est vu imposer un accord qu’on ne saurait décrire autrement que comme une reddition. L’arme de chantage utilisée ? La perspective, illégale, d’une expulsion de la zone euro.

Qu’importe l’opinion que chacun se fait de notre gouvernement : cet épisode restera dans l’histoire comme le moment où les représentants officiels de l’Europe ont utilisé des institutions (l’Eurogroupe, le sommet des chefs d’Etat de la zone euro) et des méthodes qu’aucun traité ne légitimait pour briser l’idéal d’une union véritablement démocratique. La Grèce a capitulé, mais c’est le projet européen qui a été défait.

Aucun peuple de la région ne doit plus jamais avoir à négocier dans la peur.