Montpellier expo photo

« Ralph Gibson. La trilogie, 1970-1974 »

Le Pavillon populaire présente pour la première fois l’ensemble des tirages des trois tomes de l’emblématique photographe américain. Près de 130 images composent cette oeuvre incontournable qui flirte avec le cinéma et la littérature.

Né en 1939 à Los Angeles, Ralph Gibson fut l’assistant de Dorothea Lange, puis de Robert Frank. Désirant s’éloigner de la photographie documentaire pour donner libre cour à son expression artistique, il part à New York en 1966. Pensionnaire du mythique Chelsea hôtel, évoqué par Jean-Claude Carrière comme « une grotte féérique », il côtoie des artistes venus de tous les mondes. Gibson vit de façon précaire, se consacrant entièrement à la prise de vue, il ne peut rester insensible à l’élan créatif de son environnement. Et notamment à celui de la Nouvelle Vague, (Godard, Resnais) et du nouveau roman, (Butor, Robbe Grillet). Son projet de livre photographique d’un nouveau genre ne rencontre pas l’agrément des maisons d’édition traditionnelles, ce qui pousse le jeune photographe à fonder son propre label Lustrum Press qui publie en trois volumes, The Somnambilist (1970), Déjà-Vu (1973) et Days at Sea (1974) ses travaux regroupés sous le nom The Trilogy.

The Somnambilist

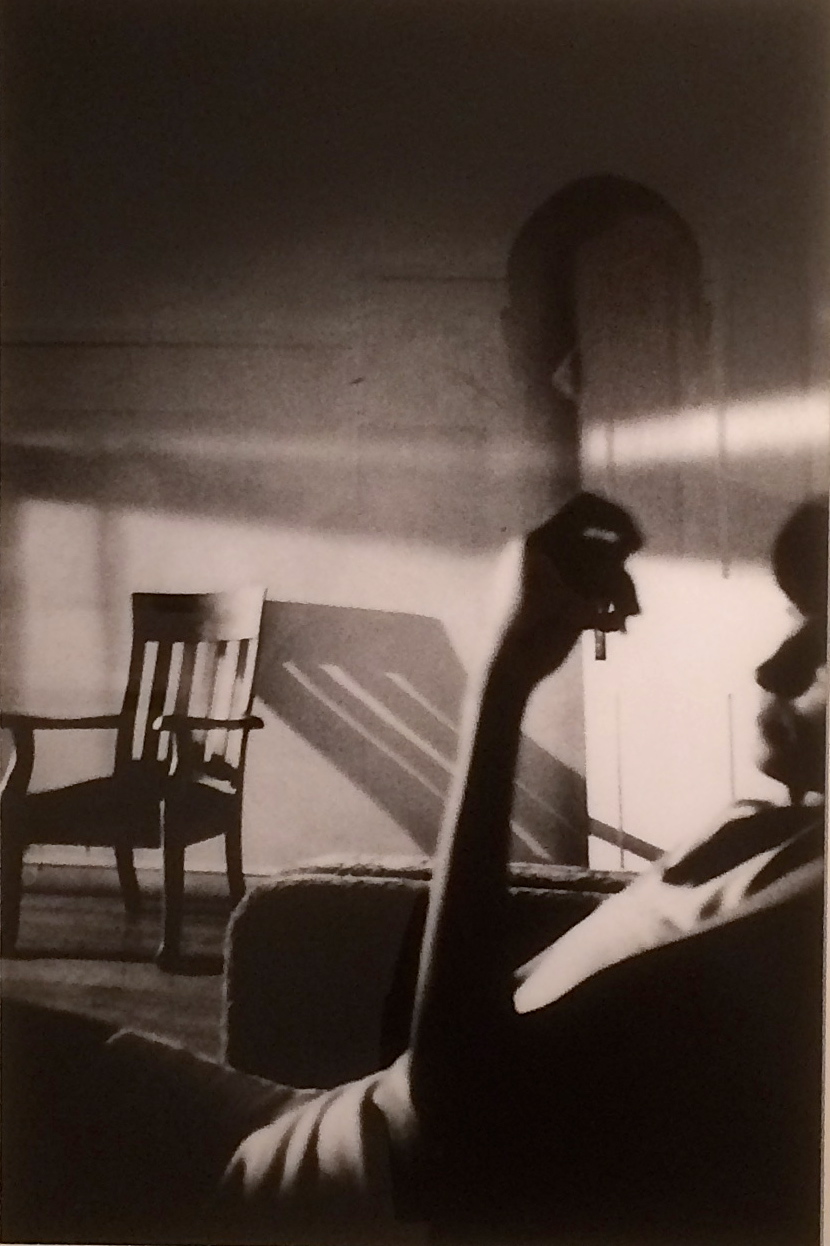

Dans le premier des trois ouvrage, The Somnambilist, Ralph Gibson produit un texte qui s’attache à révéler les forces de l’inconscient par le dérèglement des formes habituellement perçues. En guise de propos liminaire, l’artiste invite «le gentil lecteur» à un voyage entre rêve et réalité. « En dormant, un rêveur réapparaît ailleurs sur la planète, se transformant en au moins deux hommes. Les rêves qu’il fait dans son sommeil fournissent la matière de cette réalité tandis que ses rêves éveillés deviennent ce qu’il pensait être sa Vie...» Pour Gibson, les images aspirent à visualiser les rêves et les désirs des hommes. « Dès l’origine de son projet, Ralph Gibson souhaite aller plus loin, donner à son livre photographique une ambition bien plus large, telle qu’on la trouve dans la littérature ou au cinéma, où l’effet de sens globale porte sur la totalité de sa production », souligne Gilles Mora, fin connaisseur de la photographie américaine et commissaire de l’exposition.

Ralph Gibson Déjà-vu : rapprochement visuel opéré en une image double étant lu comme unifiée.

Déjà -vue

Le second livre de Ralph Gibson, Déjà Vu, traduit davantage son refus de s’intéresser à la réalité. L’artiste pénètre plus avant dans le monde onirique pour instruire sur le monde caché. Ces photographie se promènent avec une imagination ininterrompue sur les nouveautés d’un monde qui s’offre au regard. Au-delà du temps présent, telle cette double page où la main qui tient le revolver et le corps de celui qui est censé tirer appartiennent à des géographies et des dates différentes. Le rapprochement visuel opéré en une image double étant lu comme unifiée. La vision souple et rapide plonge dans la découverte pour révéler les dessous de l’âme. Le texte a disparu derrière ce titre paradoxal Déjà-vu alors que le photographe contribue à faire éclater la pratique photographique en jouant avec le rapport à l’espace qu’il entretien avec son sujet comme avec l’oeil du spectateur. A moins qu’avec ses gros plans sur des objets décontextualisés, le photographe se soit rapproprier le procédé de la nouvelle vague consistant à désigner de l’art dans ce qu’il n’est pas. Si l’artiste construit son imaginaire sur la représentation il nous invite manifestement à le suivre sur ce chemin.

Ralph Gibson Day at Sea : les photographies érotiques en noir et blanc transforme le lecteur en lecteur-voyeur.

Days at Sea

Le dernier opus de sa grande oeuvre, Day at Sea s’ouvre sur la sphère intime des pulsions sexuelles. Fidèle à une esthétique héritée de Man Ray et d’un certain surréalisme qui peut évoquer l’univers de Buñuel, les photographies érotiques en noir et blanc de Gibson transforme le lecteur en lecteur-voyeur. Le langage s’épure, l’artiste parvient à faire sortir de la chambre noire les vraies formes lumineuses non dénuées d’ambiguïté.

Gilles Mora évoque à raison The Trilogy comme une oeuvre ouverte. La chronologie des trois livres peut se lire comme un cheminement vers l’abstraction. Dont la conclusion discrètement glissée par l’auteur au bas d’une page blanche en français, serait : « La Trilogie est achevée. Quel désir impossible.»

Jean-Marie Dinh

Ralph Gibson, «La Trilogie, 1970-1974 », dernière exposition de la saison américaine au Pavillon Populaire, jusqu’au 7 janvier 2018, entrée libre.

Source : La Marseillaise 11/11/2017

Voir aussi ; Rubrique Art, rubrique Photo, Les voyages subtils et coupables de William Gedney, Cap sur l’Amérique au Pavillon Populaire, rubrique Exposition, rubrique Littérature, rubrique Cinéma, rubrique Montpellier, rubrique Etats-Unis, rubrique Société,