Crise dans le Golfe. Pourquoi le Qatar est mis au ban par ses voisins

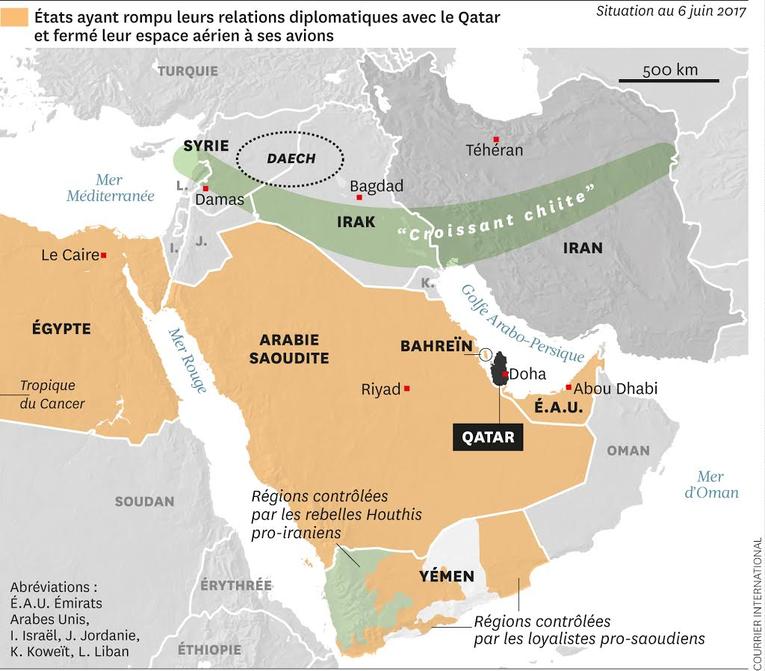

L’Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Égypte et le Yémen, ont annoncé le 5 juin la rupture de leurs relations avec le Qatar, isolant ainsi cette petite monarchie du Golfe, accusée de soutenir des groupes terroristes. Le décryptage de cette crise sans précédent par le quotidien beyrouthin L’Orient-Le Jour.

Le “Sunnistan” [les États arabes sunnites du Golfe] est à nouveau éclaté. L’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l’Égypte et le Yémen ont rompu le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar. C’est une décision sans précédent qui illustre les nombreuses divisions au sein du “camp sunnite”. Les pays concernés ont annoncé de plus la suspension de toutes les liaisons terrestres, aériennes et maritimes avec l’émirat qui est désormais exclu de la coalition arabe militaire qui intervient au Yémen.

Riyad et ses alliés ont justifié leur décision en accusant le Qatar de soutenir les “groupes terroristes” sunnites, y compris “Al-Qaida, l’organisation État islamique (EI) et la confrérie des Frères musulmans”, mais aussi les “groupes terroristes soutenus par l’Iran dans la province de Qatif”, [région portuaire située à l’est] en Arabie Saoudite. Le Qatar a réagi avec colère en accusant à son tour ses voisins du Golfe de vouloir le mettre “sous tutelle”.

Isoler diplomatiquement l’Iran

La crise sans précédent entre les partenaires du Golfe intervient une semaine après une vive polémique suscitée par des propos attribués à l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Ce dernier aurait critiqué la volonté de Riyad d’isoler diplomatiquement l’Iran tout en prenant la défense du Hezbollah et des Frères musulmans. Il aurait également tenu des propos assez négatifs sur les relations entre l’administration de Donald Trump et le Qatar, pourtant un proche allié des États-Unis.

Les autorités qataries ont affirmé avoir été victimes de “hackers” [qui auraient publié fin mai sur l’agence de presse officielle qatarie, QNA, de faux propos attribués à l’émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani], mais cela n’a pas empêché Riyad et Abou Dhabi de bloquer, en conséquence, les médias qataris, comme Al-Jazira, sur leurs territoires.

Tensions préexistantes

La récente crise médiatico-politique a rallumé la mèche de la discorde au sein du camp sunnite. Mais elle n’a fait que révéler les tensions préexistantes entre d’une part le Qatar et d’autre part Riyad et ses alliés, dont les stratégies sur la scène régionale sont souvent en compétition.

Riyad a fait du containment iranien son principal objectif dans la région. Plus qu’une politique, c’est une véritable hantise pour le royaume wahhabite qui craint que l’Iran accroisse son influence dans toute la région et déstabilise les régimes du Golfe en encourageant la révolte des populations chiites. Doha n’est clairement pas sur la même longueur d’ondes puisqu’il ne considère pas Téhéran comme un ennemi, encore moins comme un ennemi prioritaire. Doha refuse de couper tous les ponts avec Téhéran et continue d’entretenir des relations diplomatiques avec ce dernier. Le Qatar était par exemple en première ligne ces derniers mois pour négocier l’évacuation des populations civiles syriennes au sein des deux camps avec les milices chiites pro-Téhéran.

Riyad et ses alliés reprochent également à leur voisin de soutenir les groupes islamistes, voire djihadistes, sunnites, dans la région. Doha refuse de placer les Frères musulmans sur la liste des groupes terroristes et continue d’apporter un soutien à plusieurs groupes islamistes, proches de la confrérie, notamment en Libye et en Syrie. Abou Dhabi et Le Caire, qui considèrent pour leur part les Ikhwan [Frères musulmans] comme l’ennemi absolu, entretiennent des relations très tendues avec le Qatar depuis déjà plusieurs années. En chef de file du camp sunnite, le roi Salmane d’Arabie Saoudite, moins hostile que son prédécesseur à la confrérie, arbitrait jusqu’à récemment les conflits entre ces différents États. Mais, conforté dans sa ligne anti-iranienne par les récents discours du président américain Donald Trump, Riyad semble avoir décidé qu’il n’était plus question de tolérer la moindre dissidence au sein du “Sunnistan”.

Faire plier Doha

Le projet de Donald Trump de créer un Otan arabe, qui aurait vocation à combattre l’extrémisme sunnite comme chiite, ressemble aujourd’hui plus que jamais à un mythe. Les pays arabes sunnites ne parviennent pas à s’entendre autour d’une stratégie commune et Riyad n’est toujours pas parvenue à imposer totalement son leadership aux autres puissances.

Le Qatar, émirat aux moyens importants, notamment en gaz et en pétrole, mais qui reste un petit pays dans la région, apparaît néanmoins aujourd’hui plus isolé que jamais. Il ne peut même pas vraiment compter sur la Turquie, dont la politique n’est pourtant pas si éloignée, mais dont la priorité est aujourd’hui donnée au combat contre les Kurdes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et leurs satellites dans la région [le président turc Recep Tayyip Erdogan a néanmoins appelé le 6 juin à résoudre la crise par les négociations et le dialogue].

Le rapport de forces est clairement à l’avantage de Riyad et de ses alliés, qui vont faire pression pour faire plier Doha. Par tous les moyens.

RIYAD POURRAIT FOMENTER UN COUP D’ETAT AU QUATAR

L’émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, dans le palais royal, le 3 août 2015, à Doha. PHOTO / BRENDAN SMIALOWSKI / REUTERS

Plus le temps passe, plus les Saoudiens seront tentés par le recours à des solutions radicales pour faire plier Doha. L’enjeu pour eux : maintenir leur crédibilité de puissance régionale.

Une semaine après que l’Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar, la situation prend un tour inquiétant, observe le spécialiste de la région James M. Dorsey sur le site Command Eleven : “l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis semblent envisager de fomenter un coup d’État au Qatar”.

Et ils sont condamnés à ne pas répéter le scénario de 2014, quand ils avaient déjà exigé du Qatar la fermeture de la chaîne de télévision Al-Jazira : Or le Qatar avait refusé d’obtempérer, mettant ainsi en évidence aux yeux de tout le monde les limites de la puissance de ces deux pays.”

Aujourd’hui, à nouveau, “plus le temps passe, plus la situation devient compliquée”, les deux pays risquant de perdre la face après avoir mis la barre très haut.

Ils doivent donc absolument réussir à contraindre le Qatar à mettre genou à terre. En dernier recours, ils pourraient chercher d’autres moyens pour y parvenir, y compris un changement de régime, que ce soit par une invasion ou en fomentant un coup d’État.”

Le ministre des Affaires étrangères émirati a certes déclaré le 6 juin que le but de son pays était d’imposer au Qatar “un changement de politique et non pas un changement de régime”, comme l’a rapporté la presse d’Abou Dhabi. Mais des médias émiratis et saoudiens envoient également d’autres signaux.

Opération médiatique

Aussi bien le journal saoudien Al-Hayat que celui des Émirats The National avaient ainsi, dès le début de la crise, parlé d’un prince de la famille régnante du Qatar, Cheikh Saoud ben Nasser Al Thani, qui aurait l’intention de “retourner dans son pays pour y créer un parti d’opposition”.

De même, le journal saoudien donne la parole à l’ancien chef des services secrets du Qatar, Mahmoud Mansour, visiblement prêt à se mettre au service des Saoudiens. Selon lui, les dirigeants du Qatar devraient comparaître devant la justice internationale pour leur politique “criminelle de soutien à des fauteurs de troubles”.

En effet, non seulement Doha apporterait son soutien aux Frères musulmans, mais, à en croire ses allégations, il pourrait même “avoir donné l’asile à Abou Bakr Al-Baghdadi”, le ‘calife’ de l’organisation État islamique (Daech).

Des déclarations qui sonnent, en effet, comme une opération médiatique destinée à justifier un droit d’ingérence régionale.

Source us site Command Eleven 14/06/2017

PARIS , LE « MESSAGER » EUROPÉEN DU GOLF ?

La diplomatie française redouble d’efforts pour tenter d’apaiser les tensions entre Riyad et Doha.

Appels au dialogue, rencontres, tentatives de médiation, la France multiplie les gestes en vue de rapprocher les points de vue entre le Qatar d’une part, l’Arabie saoudite et ses alliés de l’autre. Hier encore, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, annonçait qu’il allait s’entretenir par téléconférence avec le président français Emmanuel Macron et l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

Dès le lendemain de la crise, qui a éclaté lundi dernier, la France s’est mise en ligne de front pour appeler au dialogue entre les frères ennemis. Le président français s’est entretenu avec ses homologues turc et qatari une première fois. À la suite de cette conversation téléphonique, le porte-parole du Quai d’Orsay a souligné que la France est « aux côtés des pays de la région dans l’intensification nécessaire de la lutte contre les groupes terroristes, leurs soutiens et leur financement ». Et pas plus tard qu’il y a deux jours, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a reçu son homologue qatari à Paris pendant la tournée européenne de ce dernier. Le ministre des Affaires étrangères de l’émirat, cheikh Mohammad ben Abdel Rahman al-Thani, a pour sa part affirmé que M. Macron a été « très actif dans la communication entre les différentes parties de cette crise (…) et la France parle aux gouvernements en faveur d’une désescalade ». Plus tôt, M. Le Drian avait également rencontré le chef de la diplomatie saoudienne, Adel al-Jubeir.

Ne pas souffler sur les braises

La France est sur tous les fronts diplomatiques de la crise, aux côtés de la Turquie et du Koweït, pour le séisme le plus grave dans la région depuis la création du Conseil de coopération du Golfe (CCG), en 1981 (à l’exception de l’épisode de l’occupation du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein, en 1990, et de la guerre du Golfe qui en a découlé).

« La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a des responsabilités particulières au sein du groupe européen », précise Frédéric Charillon, professeur des universités en science politique et spécialiste des relations internationales. Dans ce coin stratégique du globe, elle est « sans doute l’une des puissances les mieux placées parmi les membres du Conseil de sécurité pour aider à renouer le dialogue », estime le chercheur. Par ailleurs, Paris « n’a aucun intérêt à souffler sur les braises », ajoute-t-il.

Et pour cause, au-delà de la sphère géopolitique, le Qatar présente un intérêt économique majeur pour la France. Au-delà de ses acquis fortement médiatisés dans le monde sportif (le PSG), le petit émirat a investi dans de nombreux domaines divers. Luxe, immobilier, commerce ou encore médias, Doha semble être presque partout. À noter que la France est le deuxième bénéficiaire des investissements qataris après le Royaume-Uni. La relation privilégiée avec Doha se renforce durant le mandat de Nicolas Sarkozy, aux dépens de l’Arabie saoudite. Par la suite, si François Hollande mène une politique autrement plus balancée entre Riyad et Doha, les relations entre le richissime Qatar et la France restent bonnes. La vente de 24 Rafale au petit émirat en 2015 menée par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense à l’époque, souligne « la constance, la fiabilité, la crédibilité de la France », selon M. Hollande. Autant d’éléments avec lesquels le nouveau président français va devoir conjuguer.

Apaiser les tensions

Mais au-delà des sphères économiques, la crise entre le Qatar, l’Arabie saoudite et ses alliés représente une étape majeure pour Emmanuel Macron. Arrivé à la présidence il y a un mois jour pour jour, ses premiers pas sur le devant de la scène diplomatique moyen-orientale sont observés à la loupe, surtout par les pays de la région. Il porte un lourd poids sur ses épaules alors qu’il avait annoncé durant la campagne présidentielle vouloir « mettre fin en France aux accords qui favorisent le Qatar » et avait reproché au quinquennat de Nicolas Sarkozy d’avoir été trop « complaisant » à l’égard de Doha « en particulier ». L’ancien banquier va devoir prouver ses capacités de négociation pour ramener les pays frères autour de la même table. Tâche difficile alors que le chef de la diplomatie koweïtienne, cheikh Sabah al-Khaled al-Sabah, rappelait dimanche « l’inéluctabilité de résoudre la crise dans le cadre du Golfe ».

« Paris ne pourra naturellement pas régler seul un différend qui est d’abord l’affaire de pays arabes », note M. Charillon. « Emmanuel Macron peut réaffirmer la volonté de la France d’aider à apaiser les tensions de la région, et tenter de proposer de nouvelles méthodes. Mais le Moyen-Orient nous a appris à être prudents et humbles », conclut le chercheur.

Source : L’Orient du Jour 14/06/2017

Entretien. Ferhat Aït Ali, économiste : “Doha a les moyens de résister”

Avec ses ressources économiques, ses relations diplomatiques et ses liens supposés avec les djihadistes, le petit émirat peut tenir tête à l’Arabie Saoudite, affirme l’économiste algérien Ferhat Aït Ali dans les colonnes du Temps d’Algérie.

Le Temps d’Algérie : Plusieurs sanctions économiques ont été prises à l’encontre du Qatar par l’Arabie Saoudite et ses alliés. Selon vous, quelles seront les répercussions économiques immédiates sur le Qatar ?

Ferhat Aït Ali : Le Qatar, émirat gazier par excellence et pays à faible densité démographique, qui n’a pas de besoins en infrastructures de base sur des distances importantes – mais qui n’a pas énormément investi sur son territoire par rapport aux émirats dont la plus grande part des investissements est nationale, et aux Saoudiens, dont les budgets explosent –, n’est pas, dans l’immédiat, dans une posture pire que celle de ses adversaires. Avec des rentrées annuelles à peu près équivalentes à celles de l’Algérie, il peut vivre avec des dépenses bien inférieures à celles de ses voisins, et sur des réserves généralement bien placées et rentables. Il aura certainement des surcoûts dus aux nouvelles distances à franchir pour s’approvisionner, mais il pourra éventuellement compter sur la Turquie, le Koweït, et même Oman, pour servir de relais ou de passages vers des marchés extérieurs?; il pourra aussi se rabattre sur des pays comme le Pakistan ou l’Inde, tout proches par voie maritime, pour contourner l’embargo saoudien qui ne vaut que vers l’ouest.

Le Qatar pourra donc résister économiquement. Mais combien de temps ?

Il pourra résister assez longtemps pour voir ses adversaires soit réguler leurs passions, soit partir vers une aventure militaire qui coûtera cher à toutes les parties. Cet émirat, ne l’oublions pas, a des alliés assez puissants, dont les États-Unis, qui jouent un double jeu dans cette affaire.

Le Qatar peut également jouer la carte de ces fameux terroristes qu’on le soupçonne de soutenir, en en activant toutes les cellules dormantes s’il est directement attaqué. Économiquement, il aura toujours des débouchés pour écouler son gaz, et des fonds pour approvisionner son économie et se défendre le cas échéant?; de ce côté, il a de quoi tenir longtemps encore.

Quel sera le poids de cette crise sur l’Opep ?

Dans l’immédiat, l’impact semble être nul dans les deux sens, vu la perte de poids de l’Opep [Organisation des pays exportateurs de pétrole] et de ses membres sur les marchés pétroliers et les nouvelles technologies qui permettent de les contourner petit à petit. L’émirat est un État gazier par vocation, et cette ressource n’étant pas liée au pétrole sur les marchés, même les cours du gaz ne s’en sont pas ressentis. Par contre, un retrait du Qatar de l’accord actuel [sur les quotas de production], bien que sans incidence majeure sur les quantités de pétrole qu’il pourrait injecter en plus – 30?000 barils/jour –, pourrait représenter une incitation pour les autres pays à se débarrasser d’un accord qui les gêne, car sans grands résultats sur les prix. Cela pourrait alors tourner à la débandade au sein de l’organisation et sur les marchés.

Le fait que le Qatar se rapproche de l’Iran est très mal perçu notamment par l’Arabie Saoudite, mais aussi par les États-Unis évidemment. À quoi doit-on s’attendre ?

À part l’Arabie Saoudite, qui a fait de la guerre contre le chiisme une sorte de nouveau cheval de bataille dans sa tentative de leadership sur le monde musulman, aucun État n’a jamais réellement rompu avec l’Iran, même pas Israël. Et le Qatar ne peut pas se le permettre, en plus d’entrer en conflit, direct ou larvé, avec une puissance qui se trouve juste en face de lui et qui partage sa seule ressource, le gaz, sur des champs limitrophes aux contours indéfinis.

Des relations apaisées avec ce pays, quel que soit son régime ou son dogme religieux, sont une nécessité vitale pour cet émirat, et jamais l’Arabie Saoudite ne lui a demandé de cesser ces relations, jusqu’à l’avènement messianique du roi Salmane. Si le Qatar faisait quoi que ce soit qui déplaise effectivement aux Américains, ces derniers l’auraient déjà rappelé à l’ordre.

Source Le Temps d’Algérie 16/06/2017

AUCUNE ISSUE RAPIDE A L’HORIZON DE LA CRISE SAOUDO-QATARIE

Les Libanais du Qatar, à l’instar des nombreuses autres communautés d’expatriés dans le pays, s’inquiètent de la tournure de la crise qui sévit actuellement entre l’Arabie saoudite et ses alliés, d’une part, et le Qatar, d’autre part. Il faut dire que la communauté libanaise est forte de 35 000 personnes et qu’elle envoie annuellement au Liban un total de 54 millions de dollars.

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a en effet rejeté une invitation du président américain Donald Trump à se rendre à Washington pour prendre part à une réunion de médiation entre l’émirat et l’Arabie saoudite, même si, selon certaines informations, il craindrait également d’être victime d’un coup d’État. Doha continue également de soutenir que toutes les accusations de soutien au terrorisme faites par Riyad et ses alliés sont « infondées », et, de source diplomatique, on estime désormais que la crise s’est installée dans un « tunnel obscur » dont l’issue est à l’heure actuelle très peu claire.

Il faut également ajouter à ce sombre tableau la chute la plus raide du riyal qatari depuis 1999, puisque même si, dans les faits, la monnaie de l’émirat n’est passée que de 3,64 à 3,65 face au dollar, il n’en reste pas moins que c’est là un indice peu prometteur de l’évolution de la situation. Les experts s’attendent à une nouvelle dégringolade dans le cas où la crise s’inscrirait dans la durée.

Sur le plan économique, les pénuries de produits en provenance d’Arabie commencent à se faire ressentir, et c’est désormais l’Iran et la Turquie qui ont proposé de prendre le relais afin que le pays reste à flot en matière de denrées alimentaires et de produits de première nécessité.

Voir aussi : Actualité Internationales, rubrique Géographie, Géopolitique, rubrique Moyen-Orient, Quatar, Arabie Saoudite, Iran, Irak, Liban, Syrie, Yemen, rubrique Politique, rubrique Economie, On Line : Quelles répercussions de la crise du Golfe sur les relations israélo-qataries ?) , Une semaine après le début du blocus, le Qatar ne fléchit pas)