Soldats français de l’opération Serval (Mali) embarqués dans un avion de l’armée américaine, destination Bamako.

U.S. Air Force/Staff Sgt. Nathanael Callon, 21 janvier 2013.

Il n’existe aucun rapport entre la politique française au Proche-Orient ou au Sahel et les attentats dont elle a été la victime : telle est la doxa qui domine à Paris. Ce ne seraient pas les guerres que la France mène « là-bas » qui provoqueraient des répliques meurtrières sur son sol, mais la haine de « nos valeurs », de « nos idéaux », voire du mode de vie hexagonal. Pourtant, toute l’histoire récente enseigne le contraire.

Au temps des colonies, le scénario des expéditions militaires outre-mer était simple : la guerre se déroulait exclusivement sur le territoire de la victime et l’agresseur n’imaginait pas que ses villes et ses villages puissent être la cible de contre-attaques ennemies. Non sans raison. La supériorité de ses armements, sa maîtrise absolue des mers et l’absence de toute « cinquième colonne » active sur son sol l’interdisaient. Le Royaume-Uni et la France ont conquis la presque totalité du globe au XVIIIe et au XIXe siècle selon ce schéma très différent des guerres européennes où les destructions, les morts et les blessés n’épargnaient aucun pays ni aucune population civile en dehors de l’insulaire Royaume-Uni.

Désormais, il n’en va plus de même. Certes, la bataille reste toujours inégale, même si l’Organisation de l’État islamique (OEI) dispose d’un territoire, administre des millions d’habitants et défend ses frontières. Mais un équilibre de la terreur s’ébauche et les spécialistes parlent de « guerre asymétrique », les uns ayant des avions, des drones et des missiles, les autres maniant Internet, l’explosif et la « kalach ». « Donnez-nous vos avions, nous vous donnerons nos couffins », expliquait en substance Larbi Ben M’Hidi, l’un des chefs de l’insurrection algérienne arrêté en 1957 à ses bourreaux qui lui reprochaient de déposer des bombes camouflées dans des couffins.

Les ennemis de la France ou des États-Unis, que ce soient des États ou des organisations politico-militaires, ne sont plus impuissants au-dehors et peuvent désormais atteindre d’une façon ou d’une autre le territoire d’où partent les opérations qui les visent, comme on vient encore de le voir à San Bernardino en Californie où 14 civils ont payé de leur vie la vengeance d’un couple inspiré par l’OEI que l’US Air Force combat à plusieurs milliers de kilomètres.

De la guerre Irak-Iran au conflit algérien et aux bombardements contre l’OEI

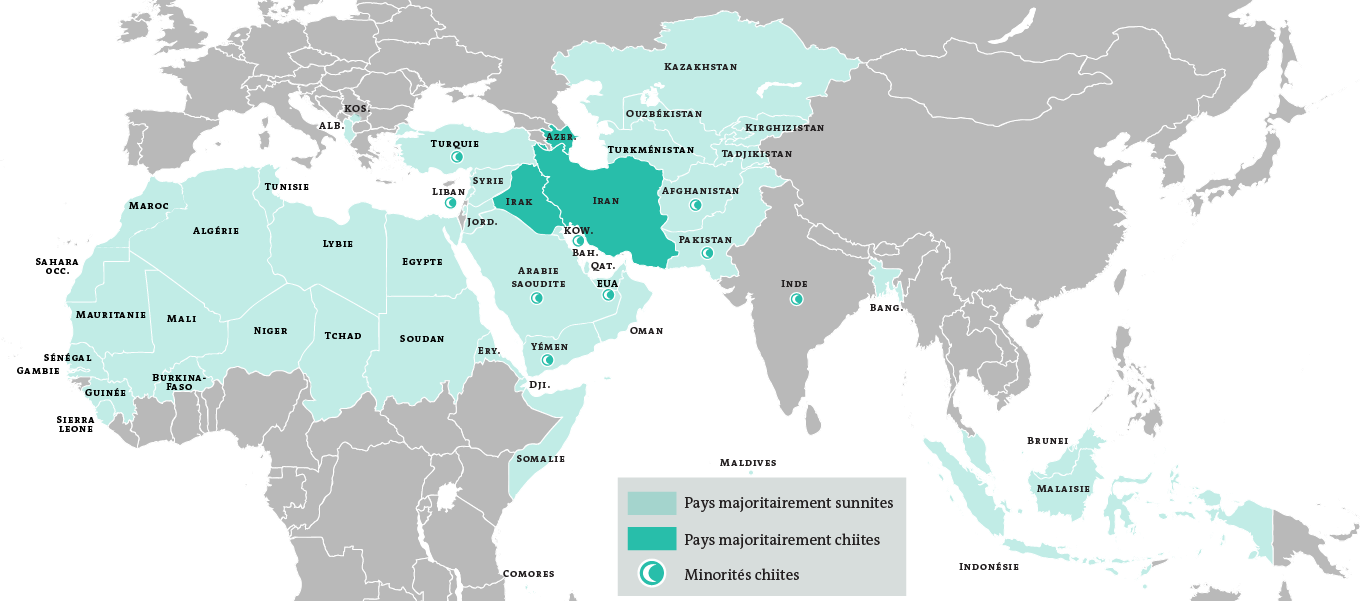

Moins de 25 ans après la fin de la guerre d’Algérie avec son long cortège de fusillades, de sabotages et d’attentats en métropole, la France fait à nouveau connaissance avec le terrorisme. Le 17 septembre 1986, au 140 de la rue de Rennes, à Paris, face au magasin populaire Tati, une poubelle municipale en fer explose ; bilan : 7 morts et 55 blessés. C’est le dernier d’une série de 14 attentats commis en moins d’un an par un mystérieux « Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient ». L’intitulé cache le véritable objectif de son « cerveau », Fouad Ali Saleh, un Tunisien converti au chiisme, qui cherche moins à libérer ses camarades emprisonnés qu’à faire cesser le soutien militaire de Paris à l’Irak dans le conflit meurtrier qui l’oppose à la République islamique d’Iran depuis 1980.

Élu en mai 1981, François Mitterrand ne cache pas son penchant pro-irakien. Mais l’attentat de l’immeuble Drakkar à Beyrouth occupé par l’armée française (58 parachutistes tués) le 23 octobre 1983 et attribué à des groupes liés à Téhéran le pousse à autoriser la livraison de munitions aux forces armées iraniennes. Celles-ci sont équipées en petite partie de matériel français livré avant la chute du chah en 1979. Cinq cent mille obus de 155 et 203 mm sont acheminés vers l’Iran par le biais de pays sud-américains et balkaniques qui fournissent des certificats de complaisance. Avec la victoire de Jacques Chirac et de la droite aux élections parlementaires de 1986 commence la « cohabitation ». Le ministre de la défense, André Giraud, ordonne l’arrêt immédiat de toute livraison de munitions à destination de l’Iran et livre à la justice les protagonistes de ce qu’on appellera « l’affaire Luchaire »1. La réponse iranienne aura lieu rue de Rennes.

Depuis l’interruption des premières élections législatives libres en Algérie en décembre 1991, soldées par la victoire du Front islamique du salut (FIS), Mitterrand et son gouvernement oscillent entre le soulagement — les islamistes ne sont pas au pouvoir — et la dénonciation du putsch, contraire à leurs principes.

En mars 1993, Édouard Balladur devient premier ministre. En décembre 1994, un Airbus d’Air France est détourné à Alger et se pose à Marseille où le Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) le prend d’assaut sans qu’il ait pu atteindre son objectif : s’écraser sur la Tour Eiffel. Charles Pasqua, nouveau ministre de l’intérieur, avait rompu avec l’attitude de son prédécesseur socialiste qui fermait les yeux sur les complicités agissantes dont bénéficiaient le Groupe islamique armé (GIA) en France dans la diaspora algérienne. Il avait lancé des opérations de répression, multiplié les perquisitions et les assignations à résidence contre les soutiens plus ou moins discrets du GIA, obligés alors de quitter la France pour la Suisse ou la Belgique.

Entre juillet et octobre 1995, une nouvelle vague de 8 attentats vise l’Hexagone. Le plus meurtrier, le 25 juillet 1995 à la station Saint-Michel du RER B à Paris, fait 8 morts et 55 blessés. Attribués au GIA, ces attentats font encore suite aux prises de position politique de Paris vis-à-vis de la guerre civile algérienne. Le nouveau président de la République, Jacques Chirac, élu en 1995, comprend parfaitement le message et se place en retrait par rapport à l’Algérie, celle du président Liamine Zeroual comme celle des islamistes.

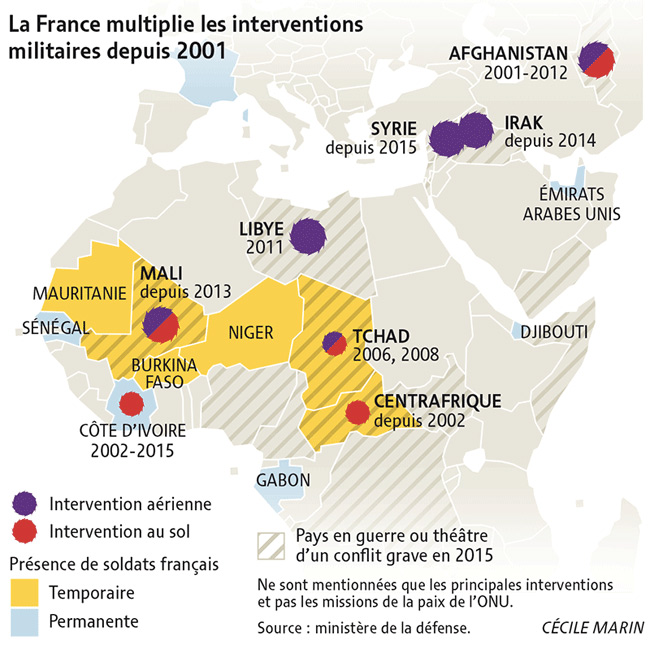

Janvier 2015. Moins de 5 mois après le début des bombardements français sur l’Irak, Paris est à nouveau ensanglanté par le terrorisme. Si les deux agresseurs de Charlie Hebdo sont mus par l’intolérance religieuse la plus extrême, Amedy Coulibaly, celui de la supérette cacher de la porte de Vincennes prétend venger les victimes de l’intervention française dans son pays d’origine, le Mali. Le 13 novembre, moins de 3 mois après l’extension des bombardements à la Syrie, l’OEI revendique les fusillades meurtrières de l’Est parisien (130 morts, plus de 400 blessés).

Inflexions de la politique de Paris

Comme on le voit, les attentats, aussi condamnables soient-ils, ne peuvent se comprendre (et donc se combattre) que dans un cadre politique et diplomatique. Après le 11 septembre 2001, et surtout la guerre déclenchée par les États-Unis contre l’Irak en mars 2003, le sol européen est à nouveau un objectif : deux attentats majeurs frappent Madrid en mars 2004 et Londres en juillet 2005. Ils ne visent pas « le mode de vie » occidental, mais deux pays parmi les plus actifs de la coalition qui démolit l’Irak. La France est épargnée, sans doute grâce, entre autres, au discours anti-guerre du 14 février 2003 de son ministre des affaires étrangères Dominique de Villepin, au Conseil de sécurité des Nations unies.

On ne mesure pas à quel point les guerres menées par les Occidentaux dans le monde musulman nourrissent une haine qui dépasse très largement les cercles extrémistes. Les centaines de milliers de morts, les millions de réfugiés, les tortures d’Abou Ghraib, les « dommages collatéraux », les tirs de drones — tous concentrés sur les pays musulmans — alimentent la propagande de l’OEI dénonçant une guerre des « Croisés » contre l’islam et une impunité aussi injuste qu’unilatérale : aucun des responsables américains de la catastrophe irakienne n’a été jugé, ni même inquiété par la Cour pénale internationale (CPI).

Au Proche-Orient, la voix de la France a perdu cette petite musique qui faisait sa spécificité. Paris s’est aligné, après 2003, sur les États-Unis dans les dernières années de la présidence de George W. Bush, a entériné l’occupation de l’Irak, est intervenue militairement en Libye, au Mali, en RCA, et finalement en Irak puis en Syrie. Son appui va — sans réserve publiquement exprimée — à l’écrasement du Yémen par l’Arabie saoudite, à laquelle elle fournit de l’armement. Aucune autre puissance occidentale, à l’exception des États-Unis, n’est aussi présente militairement en terre d’islam. Et quand Paris fait entendre sa différence, c’est pour critiquer le président Barack Obama, jugé trop souple avec l’Iran sur le dossier nucléaire et insuffisamment interventionniste à ses yeux en Syrie.

Sans oublier l’infléchissement français sur le conflit israélo-palestinien. Depuis l’écrasement de la seconde intifada par les chars israéliens en 2002-2003, l’opinion a assisté, souvent en direct à la télévision, aux attaques massives contre Gaza en 2008, 2012 et 2014. À chaque fois, le gouvernement français, de droite comme de gauche, les a entérinées au nom du « droit d’Israël à se défendre ». Comment le Quai d’Orsay, à l’instar de nombre d’intellectuels, peut-il prétendre que la rage contre l’Occident et contre la France ne résulte pas aussi du drame palestinien ? Le général américain David Petraeus, alors chef du Central Command2, était plus lucide :

Les tensions israélo-palestiniennes se transforment souvent en violence et en confrontations armées à grande échelle. Le conflit provoque un sentiment anti-américain, à cause de la perception du favoritisme des États-Unis à l’égard d’Israël. La colère arabe sur la question palestinienne limite la puissance et la profondeur de nos relations avec des gouvernements et des peuples de cette zone et affaiblit la légitimité des régimes modérés dans le monde arabe. Pendant ce temps, Al-Qaida et d’autres groupes militants exploitent la colère pour mobiliser.

L’oubli du lien entre la politique étrangère menée dans le monde arabe et le développement du djihadisme amène une cécité qui explique quinze ans d’échec de la « guerre contre le terrorisme ». Cette omission paralyse la réflexion stratégique et entraîne la France dans un engrenage infernal dont elle ne peut que payer le prix fort.

1NDLR. Scandale de ventes occultes d’armes à l’Iran par la société d’armement Luchaire et de reversement de commissions occultes aux partis politiques français dans les années 1980.

2Le Central Command, le plus important des cinq commandements régionaux américains, couvre le Proche et le Moyen-Orient. Discours prononcé devant le Sénat le 25 mars 2010.