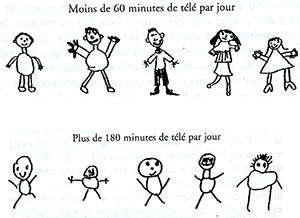

![Louis Renault présente un prototype à Hitler et Göring à Berlin en 1938 (sic) [...] Louis Renault fabriqua des chars pour la Wehrmacht. Renault sera nationalisé à la Libération.](http://jmdinh.net/wp-content/uploads/2016/01/22134-louis-renault-hitler-1bWF4LTQyMHgw.jpg)

Louis Renault présente un prototype à Hitler et Göring à Berlin en 1938 (sic) […] Louis Renault fabriqua des chars pour la Wehrmacht. Renault sera nationalisé à la Libération.

La justice peut-elle revoir l’histoire ? Impossible, s’insurge Annie Lacroix-Riz, spécialiste de la collaboration économique pendant la guerre, face à la tentative des héritiers Renault de réhabiliter la mémoire de leur grand-père. Décodage.

Le 13 juillet 2010, la Cour d’Appel de Limoges a condamné le Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane à payer 2 000 euros de dédommagements à deux petits-enfants de Louis Renault et exigé que fût retirée de l’exposition permanente une photo de l’industriel, entouré d’Hitler et Göring, au salon de l’auto de Berlin de 1939, avec cette légende :

Un dossier du Monde Magazine1, du JT de France 2 le 2 mars 2011, a donné un écho approbateur à cette décision judiciaire. Ainsi se précise une vaste entreprise de réhabilitation de Louis Renault, et avec lui, du haut patronat français sous l’Occupation, relancée depuis quinze ans par plusieurs historiens ou publicistes qui ont préféré les témoignages postérieurs à l’Occupation aux archives des années 1940-1944. Qu’en est-il ?

Le Renault d’avant-guerre

Louis Renault finança les Croix de Feu du colonel de la Rocque puis la Cagoule. Il prôna l’« entente » franco-allemande entre gens de bonne volonté, Hitler en tête, et combattit systématiquement l’effort de guerre qui l’avait tant enrichi durant la Première Guerre mondiale.

Il clamait désormais qu’on ne pouvait plus gagner d’argent qu’en fabriquant des véhicules de tourisme2: « les programmes de guerre ne correspondaient pas aux possibilités de nos usines», écrivit-il à Daladier en novembre 19393. Il s’entretint longuement avec Hitler le 21 février 1935 à la Chancellerie du Reich, et lui déclara : « Une guerre économique entre la France et l’Allemagne n’aurait d’avantages que pour l’Angleterre et l’Amérique4. »

Il le rencontra à nouveau en 1938 et en février 1939, et son enthousiasme pro-hitlérien grandit encore.

Louis Renault s’était entouré d’adjoints de confiance qui œuvrèrent directement à la liquidation de la République via la défaite :

- le baron Charles Petiet, chef de ses aciéries (UCPMI), trésorier de la CGPF (ancêtre du MEDEF), organisateur de l’émeute fasciste du 6 février 1934

- le cagoulard René de Peyrecave, « administrateur-directeur » depuis 1934 de la société anonyme des usines Renault (SAUR)

- François Lehideux, neveu de Renault, administrateur directeur de la SAUR dès 1930, administrateur-délégué en 1934, spécifiquement chargé de la lutte antisyndicale et anticommuniste, qui conduisit en personne aux côtés du préfet de police Roger Langeron en novembre 1938 la répression militaire baptisée « évacuation » des grévistes de Renault-Billancourt accusés de « rébellion ».

En mars 1941, la section économique de l’administration militaire en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), dirigée par le Dr Michel (section Wi), dans un de ses nombreux éloges de Lehideux (L.), reconnut les éminents services politiques rendus : « Pendant la guerre et aussi déjà depuis 1938 une propagande germanophile avait été conduite dans les syndicats ouvriers [traduction : jaunes] fondés par L. (sic) et surtout parmi les travailleurs des usines Renault5. »

Le Renault de l’Occupation

La réparation des chars pour la Wehrmacht acquise le 1er août 1940.

Louis Renault, discuta avec les Allemands depuis le début de juillet 1940 « sur la question de la réparation des chars ». Le 1er août, il signifia son acceptation formelle, étayée par une lettre « remise à la fin [d’une] conférence » commune, de réparer les chars pour la Wehrmacht « dès le 2 août ».

La réunion du dimanche 4 août à l’Hôtel Majestic, entre six Allemands, dont le chef de la division économique du MBF, et le trio français Lehideux, Petiet, Grandjean, fit le point. Son procès-verbal atteste de façon irréfutable qu’entre les 1er et 4 août 1940, Louis Renault et la direction de la SAUR agréèrent définitivement l’exigence allemande de réparation des chars pour usage allemand ; et que Lehideux, requit des Allemands « la direction allemande » de ces travaux6, seule apte à soustraire la direction française à ses responsabilités. Ainsi naquit la thèse de la « réquisition » allemande, née d’une demande française, astuce juridique si utile après la Libération.

Le 1er octobre 1940, Lehideux fut nommé « directeur responsable du comité d’organisation de l’industrie automobile » (COA) et Petiet « chef du comité d’organisation du cycle »7.

Lehideux resta sous l’Occupation, comme Peyrecave, membre du « conseil d’administration » de la SAUR dont « M. Renault », son président, continuait à détenir « une très grosse part majoritaire ». Peyrecave, « directeur général par délégation des usines Renault, » fut à l’été 1940 nommé à la commission d’armistice et affecté aux commandes allemandes à l’industrie française8.

Dès novembre 1940 Lehideux, administrateur de Renault et chef du COA, et le général von Schell, sous-secrétaire d’État et « plénipotentiaire chargé de l’automobile » (Generalbevollmächtigten für das Kraftfahrwesen, GBK), fondèrent à Berlin le « comité européen de l’automobile », cartel franco-germano-italien sous direction allemande. Louis Renault n’avait cessé depuis son entretien avec Hitler de 1935 d’appeler de ses vœux la constitution d’un « cartel européen ».

Renault et les « chars pour les Allemand »

e MBF se félicita dès le début de 1941 (et jusqu’au terme de l’Occupation) du succès des « négociations avec l’industrie allemande » de Lehideux et de son équipe du COA riche en hauts cadres de Renault. Au printemps 1941, les informateurs des services de renseignements gaullistes décrivaient des usines tournant à plein régime, requéraient des bombardements industriels pour paralyser l’appareil de guerre allemand et indiquaient les délais du prochain assaut (contre l’URSS) : « les commandes deva[ie]nt être prêtes pour le 15 juin ».

En mars, « Renault voitures de tourisme, camions, tanks » fut recensé en tête d’une liste d’entreprises « travaillant pour les Allemands »9. Une note sur l’« Industrie de guerre » d’avril 1941 exposa avec précision « que les Établissements Renault à Billancourt produis[ai]ent actuellement une série de petits tanks Renault ». Fin avril, « les Allemands [étaient] très contents du tank Renault ».La correspondance, abondante, est totalement antagonique avec les arrêtés de cours de justice de 2010 ou de 1949, et il en fut ainsi jusqu’à la Libération : en juin-juillet 1944, Renault s’imposait la firme championne « des usines souterraines » (pour surmonter les effets des bombardements) édifiées dans des « carrières aménagées à Carrières-sous-Bois (entre Maisons-Laffitte et Saint-Germain) ».

C’est le contribuable français qui dut assumer le coût des bombardements industriels – remboursés par Vichy – charge qui s’ajoutait depuis 1942 à la gigantesque contribution des frais d’occupation et du clearing10.

« La justice [n’est pas habilitée à] révise[r] les années noires »

Camions, tanks, moteurs d’avions, avions, bombes incendiaires, canons anti-chars, etc., toutes les pièces possibles de l’armement furent construites par Renault pour le Reich. Pour oser réduire la production de guerre à celle des tanks ou pour prétendre que Renault – comme le reste de l’industrie française – a subi, en 1940, la torture des « réquisitions » allemandes, il faut s’être dispensé de dépouiller les montagnes d’archives consultables aujourd’hui, ou avoir travesti leur sens.

Le dossier factuel des responsabilités de Louis Renault, actionnaire très majoritaire de la SAUR, et de ses collaborateurs de haut rang dans le sort de la France et dans la durée de la guerre, est accablant.

Des héritiers manifestement ulcérés que tant de pairs de Louis Renault aient pu transmettre à leurs descendants, sans encombre ou après révision judiciaire, d’énormes biens, qu’avaient encore arrondis les années 1940-1944, et les milieux économiques et politiques dirigeants, qui usent, jusqu’ici unilatéralement, de la presse écrite et audio-visuelle, prétendent faire enterrer les vérités qui se dégagent des archives, françaises et allemandes, de l’Occupation et en entraver l’accès à la population.

La Haute-Cour, comme les autres cours, traita « à chaud » les cas qui lui étaient soumis. Dès l’été 1945, elle limita à la collaboration (art. 89 et suivants du code pénal) la procédure Pétain, dont l’instruction, aujourd’hui accessible, établissait formellement la trahison (art. 75 et suivants du Code pénal), passible alors de la peine de mort. Depuis l’été 1945, les « archives [dites] de Berlin » furent, par milliers de pièces, transférées à Paris11, balayant définitivement les « mémoires de défense » et propos flatteurs des témoins à décharge.

L’appareil judiciaire français les ensevelit, lui qui avait prêté serment à Pétain (à l’exception d’un unique héros, Paul Didier) et avait été lourdement impliqué dans le soutien au régime, acceptant ou sollicitant de Vichy, parfois dès l’été 1940, des missions répressives, notamment antisémites et antiparlementaires : Me Isorni, défenseur de Pétain, le rappela avec férocité au président du tribunal, Paul Mongibeaux, et au procureur général Mornet12.

L’historien n’a pas le droit de réclamer aujourd’hui devant les tribunaux réparation pour les décisions politiques de la justice d’hier de classement des affaires de trahison et de collaboration ; mais il a celui d’établir, sur la base des sources originales consultables, les faits qu’ont largement écartés les arrêts de l’après-Libération.

Les magistrats ne sont pas habilités à se retrancher devant les arrêts pris par leurs prédécesseurs pour prohiber de facto l’exercice indépendant du « travail historique ». Ils n’ont pas à dire l’histoire ni à interdire aux historiens de la faire en toute indépendance et aux associations de résistance de la diffuser.

Le texte complet de cet article a été publié sur Politique Actu

Crédits Photo via Wikimedia Commons Raboe001 [cc-by-sa] ;

- du 8 janvier 2011 [?]

- Gilbert Hatry, Louis Renault, patron absolu, Paris, Éditions JCM, 1990, p. 352 ; l’hagiographie de Chadeau l’admettait, Louis Renault, passim, surtout chapitre 5, sur 1936-1938 [?]

- Archives Renault, carton 18. Lettre communiquée par un membre de la société d’histoire du groupe Renault » à Michel Certano, qui m’en a fourni copie [?]

- Patrick Fridenson, « Première rencontre entre Louis Renault et Hitler », Renault-Histoire, juin 1999, pp. 8-18. [?]

- Note Wi II/193/41, mars 1941, AJ 40, 774, fonds du MBF dits de l’Hôtel Majestic, , AN. [?]

- PV de l’entretien du 4 août 1940, « Affaire Renault. Scellé 21 », 3 W 217, AN. [?]

- organismes créés par décret du 16 août sur le modèle allemand des Reichsgruppen, qui permirent entre autres de drainer la quasi-totalité des matières premières et des produits finis français vers le Reich [?]

- Note PP « sur la société des usines Renault et ses dirigeants », 6 juin 1942, BA 2135, Renault, APP, et litanie des fonds Barnaud, AN, F 37, et des fonds Lehideux de la Haute-Cour (217-234). [?]

- Note de X, place Maubert, Paris, 1er avril 1941, Londres 1939-1945, 300, Situation et opinion en France, dossier général, juin 1940-juillet 1941, MAE. [?]

- Rapport final du Wi V/2, AJ 40, 820, AN. Frais d’occupation et clearing, Industriels. [?]

- Correspondance entre chefs allemands en France (Paris et Vichy) et Berlin, AN, 3 W 347 à 358. [?]

- Lacroix-Riz, épilogues Choix et Munich, et « Les grandes banques françaises de la collaboration à l’épuration, 1940-1950 », revue d’histoire de la deuxième guerre mondiale, 1986, « I. La collaboration bancaire», n° 141, p. 3-44; « II. La non-épuration bancaire 1944-1950 », n° 142, p. 81-101. [?]

Source Owni 10/03/2011

Voir aussi : Actualité France, Rubrique Histoire, rubrique Politique, Affaire, rubrique Allemagne,

Un maître de conférences de l’université d’Avignon (UAPV) est convoqué devant le tribunal correctionnel le 27 janvier pour avoir, dans des mails internes à son établissement, ironisé et repris des déclarations de Manuel Valls sur les « blancos ».