Plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, c’est une valeur ajoutée » ; « La diversité, c’est bon pour le business » ; « Plus d’immigrés, ça améliore la croissance ». Ces arguments sont de plus en plus fréquents, à gauche comme à droite. Peut-on encore, en France, défendre l’égalité sans conditions, comme un principe fondamental, sans avoir besoin de prouver son « utilité » ? Que se passera-t-il si le coût de l’égalité est prouvé ? Cela justifierait-il les discriminations sexistes, racistes et/ou la fermeture des frontières ?

De nombreux rapports légitiment les politiques d’égalité comme un investissement coûtant moins qu’il ne rapporte

La survie de l’Etat-providence et des politiques d’égalité semble reposer sur la démonstration que l’égalité est « meilleure pour tous », pour reprendre le titre de l’ouvrage des Britanniques Kate Pickett et Richard Wilkinson1, qui a connu un franc succès dans notre pays. Dans un récent rapport2, l’OCDE montre par exemple que les politiques de redistribution et d’égalité femmes-hommes sont nécessaires pour augmenter la croissance économique, en particulier parce qu’elles permettent que l’éducation soit un investissement rentable pour tou.te.s et pas seulement pour les plus aisés. De nombreux rapports3 légitiment ainsi les politiques d’égalité comme des investissements coûtant moins qu’ils ne rapportent, si l’on tient compte de leur « performance » économique et sociale sur le moyen-long terme.

Double risque

Il est naïf et/ou cynique de croire que des arguments de justice et d’utilité peuvent cohabiter sans que les premiers ne soient conditionnés par les seconds. Dépassons l’attrait de formules telles que le « gagnant-gagnant » ou « la fin justifie les moyens » : il faut assumer qu’une victoire pour certain.e.s est une perte pour d’autres. Il est urgent de dépasser une lecture enchantée où la lutte contre le néolibéralisme justifierait d’avoir recours à la marchandisation de l’égalité. Promouvoir l’égalité entre femmes et hommes4, la diversité ou l’immigration comme une démarche économiquement rationnelle et rentable, c’est les mettre sous conditions de la démonstration de leur performance. En demeure de prouver leur « utilité ».

S’il est démontré que la sortie des femmes de l’emploi et la préférence nationale pourraient contribuer à résorber le chômage, que ferons-nous ?

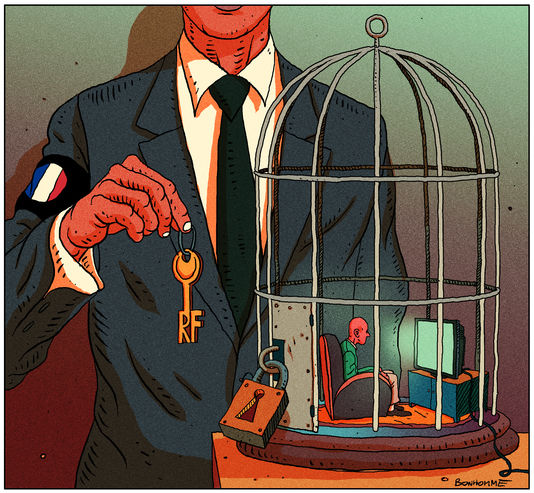

Le risque est alors double. Si la performance de l’égalité est prouvée, le premier risque est d’enfermer les inégaux dans une mise en scène de leur « plus-value ». Loin de remettre en cause leur assignation à une singularité sexuée ou/et racialisée, il les « modernise ». Concrètement : justifier l’inclusion des femmes ou des « non-Blancs » au nom de la rentabilité de la mixité, c’est attendre d’elles/d’eux qu’ils soient et demeurent des compléments rentables (le trop fameux « management au féminin » ou « capital féminin ») et non des égaux. Le second risque est que l’égalité de principe devienne une option sous conditions de performance. Les recherches sur les rapports entre mixité et performance5 montrent que leur lien de causalité est discuté et discutable. Dans cette logique, s’il est prouvé que les inégalités sont performantes, les politiques discriminatoires et d’exclusion sont légitimées. S’il est démontré que la sortie des femmes de l’emploi et la préférence nationale pourraient contribuer à résorber le chômage, que ferons-nous ?

Soumission du politique à l’économique

En procédant à ce type d’argumentation, nous acceptons implicitement d’indexer les choix politiques à des variables économiques. La brèche est ouverte au questionnement sur la « rentabilité » des dépenses publiques de solidarité et de redistribution, en particulier dans le domaine de la santé et de l’éducation. Est-on sûr que les bourses sur critère social « rapportent » plus qu’elles ne coûtent ? Que la gratuité de l’école soit un « plus » pour la croissance ? Qu’il soit économiquement fondé d’héberger des SDF l’hiver ?

Les débats sur les coûts ou les bénéfices liés à l’immigration6 constituent une bonne illustration de cette évolution idéologique. Le lien entre performance et mixité et celui entre performance et immigration participent d’une même logique de soumission du politique à l’économique. Quand arrêtera-t-on de justifier les entrées de migrants par leur « apport » à l’économie ou inversement de les refuser du fait de leur coût pour le pays, pour l’Europe ?

Il faut politiser le principe d’égalité en le libérant de son conditionnement à la performance

La tentation est forte de défendre l’égalité comme une valeur dans laquelle on investit, sans prendre conscience qu’elle est ainsi sacrifiée, en tant que principe de justice, à la valorisation et à la performance de la différence. Finalement, tout se passe aujourd’hui comme si les tenant.e.s de l’égalité abandonnaient la bataille idéologique pour s’en remettre aux thèses néolibérales qu’ils contestent. Pour que l’égalité retrouve un sens et une épaisseur politiques, il faut dénoncer cette ruse de la raison néolibérale qui consiste à la paralyser, voire à l’empoisonner, en l’exaltant à son profit.

Egalité

Afin de ne pas être contraint.e de participer à un arbitrage cynique entre les inégalités coûteuses et les inégalités rentables, les politiques d’égalité « performantes » et celles qui ne le sont pas, il faut politiser le principe d’égalité en le libérant de son conditionnement à la performance. C’est accepter de passer par la porte étroite d’un principe de justice d’égalité qui n’a jamais été appliqué pour celles et ceux qui ne font pas partie de la « fraternité républicaine » : les femmes et les « non-Blancs ». C’est remettre en cause un mouvement historique et théorique qui les a exclu.e.s au nom de leur prétendue « moins-value » naturelle et qui les inclut aujourd’hui au nom de leur prétendue « plus-value » culturelle, sociale et économique et non en tant que pairs.

Pour cela, proclamons « L’égalité est morte, vive l’égalité ! » pour dire la nécessité de faire le diagnostic de l’incompatibilité entre l’application du principe républicain d’égalité et sa justification par son efficacité, qu’elle soit politique, sociale et/ou économique. Loin d’être accessoire, cette justification participe d’un processus de soumission du principe d’égalité aux « valeurs du marché »7 à travers une sorte de modernisation du mythe de la complémentarité sexuée et raciale.

* Réjane Sénac, chargée de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences-Po/Cevipof. Auteure de L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Presses de Sciences-Po, 2015.

Tribune initialement publiée sur le site de l’Observatoire des inégalités. Article original à lire ici.

Voir aussi : Rubrique Science, Science Politique, rubrique Société, Droit des femmes, Citoyenneté, rubrique Economie, rubrique Débat,

- 1. Les Petits Matins, 2013. Préface de Pascal Canfin, alors ministre en charge du Développement.

- 2. « Tous concernés. Pourquoi moins d’inégalité profite à tous », OCDE, mai 2015.

- 3. « Féminisation et performances économiques et sociales des entreprises », par Thomas Breda, rapport de l’Institut des politiques publiques (IPP) n° 12, décembre 2015. Etude réalisée dans le cadre d’une convention entre l’IPP et le secrétariat d’Etat chargé des Droits des femmes ; « La stratégie d’investissement social », par Bruno Palier, étude du Conseil économique, social et environnemental, février 2014 ; « L’apport économique des politiques de diversité à la performance de l’entreprise : le cas des jeunes diplômés d’origine étrangère », par Sonia Hamoudi, étude du Conseil économique, social et environnemental, septembre 2014.

- 4. http://www.oecd.org/fr/parite/ ; « L’égalité hommes-femmes peut stimuler l’économie », par Willem Adema, L’observateur de l’OCDE n° 298, 1er trimestre 2014.

- 5. Cf. en particulier « Not-So-Strong Evidence for Gender Differences in Risk Taking », par Julie A. Nelson, Feminist Economics, juillet 2015.

- 6. Cf. en particulier les rapports de l’OCDE, ainsi que pour le cas français « Bénéfices et coûts de l’immigration : les perspectives macroéconomiques d’une politique d’immigration active en France », par Xavier Chojnicki, e-migrinter n° 12, 2014 ; Immigration Policy and Macroeconomic Performance in France, par Hippolyte d’Albis, Ekrame Boubtane et Dramane Coulibaly, Documents de travail du Centre d’économie de la Sorbonne 2015.23.

- 7. Les habits neufs de la politique mondiale. Néolibéralisme et néoconservatisme, par Wendy Brown, Les prairies ordinaires, 2007, page 50.

Source : AlterecoPlus 09/02/2016