Les analyses sans concession que j’ai publiées au fil des mois sur la révolution syrienne m’ont amené des réactions contrastées en termes positifs ou négatifs. Mais aucun de ces textes n’a suscité autant d’hostilité que ma mise en perspective du conflit syrien à la lumière de la guerre d’Espagne.

Les analyses sans concession que j’ai publiées au fil des mois sur la révolution syrienne m’ont amené des réactions contrastées en termes positifs ou négatifs. Mais aucun de ces textes n’a suscité autant d’hostilité que ma mise en perspective du conflit syrien à la lumière de la guerre d’Espagne.

En avril 2013, j’ai tenté, dans les colonnes du Monde, de dresser un parallèle entre, d’une part, l’Espagne de Franco soutenue par l’Allemagne d’Hitler et l’Italie de Mussolini et, d’autre part, la Syrie d’Assad appuyée par la Russie de Poutine et l’Iran de Khamenei. Quant je parle d’Espagne, d’Allemagne, d’Italie en 1936-39, de Syrie, de Russie et d’Iran en 2011-2014, je ne parle pas des peuples de ces extraordinaires pays, mais des régimes despotiques qui en ont accaparé le devenir et les ressources.

Deux triades des dictatures

Face à cette triade des dictatures, active alors comme aujourd’hui, je mettais et je mets en exergue la résistance, alors du peuple espagnol, aujourd’hui du peuple syrien, déterminé une fois pour toutes à reprendre son destin en mains. Mais je soulignais et je souligne que cette révolution avait et a pour ennemi mortel les visées totalitaires des forces arrivées soi-disant pour la secourir, les staliniens dans l’Espagne républicaine, les jihadistes dans la Syrie soulevée contre Assad.

Que n’ai-je pas entendu pour avoir osé associer une partie de la geste « progressiste » européenne à ceux que de distingués intellectuels considèrent toujours comme des Arabes englués dans leurs querelles d’Arabes ! J’avais en effet brisé un tabou, celui du caractère exemplaire, et par définition exclusif, de notre « progrès » lorsque est en jeu la libération de peuples qui ne sont pas censés partager nos « valeurs ». Bel aveu de refus d’universalité des dites « valeurs », mais passons…

Les liens intimes de ma famille avec l’Espagne et ma haine aussi profonde du fascisme que du stalinisme m’ont préservé de la vision « sulpicienne » de la guerre d’Espagne. Ce conflit fut un épouvantable carnage, mais c’est du côté de la République qu’il fallait se tenir, quelles que soient les horreurs, et elle furent nombreuses, perpétrées en son nom. Et les franquistes avaient une indéniable base sociale, même si c’est au nom du peuple, et du peuple seul, qu’ont combattu et qu’ont été vaincus les Républicains.

Si j’invoquais au printemps 2013 les références de la guerre d’Espagne, c’est parce que la non-intervention prônée par le Front populaire en 1936 n’avait sauvé ni la République en Espagne, ni la paix en Europe. Après trois années à prôner l’abandon du peuple syrien, de crainte que les djihadistes n’en tirent profit, nous avons aujourd’hui contribué à nourrir le monstre djihadiste à l’ombre du monstre de la dictature d’Assad. Et ce monstre ne va pas éternellement rester contenu au Moyen-Orient.

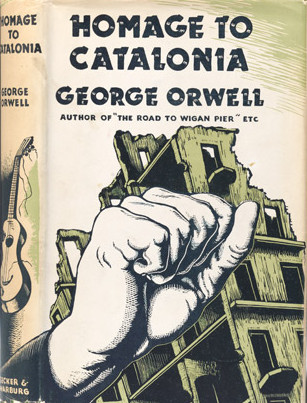

« Hommage à la Catalogne »

Plutôt que les fresques héroïsantes de Malraux et d’Hemingway, toutes deux grands succès de librairie à leur sortie (« L’Espoir » en 1937, « Pour qui sonne le glas » en 1940), je préfère me replonger dans la guerre d’Espagne en compagnie d’Orwell.

Son « Hommage à la Catalogne » ne fut édité qu’à titre confidentiel en 1938 (dix-sept ans plus tard pour la version française), mais il reste pourtant inégalé dans sa description de l’exaltation populaire, du désordre milicien et de la volonté farouche qui firent de Barcelone en 1936-37 le bastion de la résistance au fascisme et au stalinisme.

Orwell, se confiant à Koestler, méditait sur le tournant essentiel de la guerre d’Espagne :

« En Espagne pour la première fois, je vis des articles de journaux qui n’avaient absolument aucun rapport avec la réalité des faits, pas même ce type de relation que conserve encore un mensonge ordinaire. Et je vis des journaux de Londres colporter ces mensonges, et des intellectuels zélés édifier toute une superstructure d’émotions sur des événements qui ne s’étaient jamais produits. Je vis en fait l’Histoire qui s’écrivait non pas suivant ce qui s’était passé, mais suivant ce qui aurait dû se passer, selon les diverses lignes officielles ».

Depuis 2011, on ne compte plus les journalistes assassinés, enlevés et blessés en Syrie. Pourtant, combien d’articles n’ont-ils pas été écrits sur la base de contre-vérités manifestes, de négation des massacres perpétrés à l’encontre du peuple syrien, de divagations dérivées de tel ou tel service de « renseignement ». Quant aux « intellectuels zélés » qui ont glosé sur la base de ces infamies, je les laisse à leur enfer personnel.

« Socialisme signifie justice et liberté »

Ecoutons encore une fois Orwell à l’heure où le débat fait de nouveau rage pour savoir s’il est « bien » ou « mal » d’intervenir en Syrie :

« La plupart d’entre nous persistent à croire que tous les choix, et même les choix politiques, se font entre le bien et le mal et que, du moment qu’une chose est nécessaire, elle doit aussi être bonne. Il nous faudrait, je pense, dépouiller cette croyance qui relève du jardin d’enfants. La guerre, par exemple, est parfois nécessaire, mais elle ne saurait être ni bonne, ni sensée. »

Orwell était libre, passionnément libre, et son exigence de justice et de liberté s’appelait « socialisme ». En Syrie, la même exigence de justice et de liberté, envers et contre tout, peut se parer d’autres couleurs, elle n’en demeure pas moins éminemment digne de respect et de soutien. Que chacun agisse selon sa conscience, avec le dernier mot à Orwell l’indémodable.

« Socialisme signifie précisément justice et liberté, une fois qu’on l’a débarrassé de toutes les sottises qui l’encombrent. C’est sur ces valeurs essentielles et sur elles seules que nous devons fixer notre attention. Rejeter le socialisme simplement parce que tant de socialistes, individuellement, sont des gens lamentables, serait aussi absurde que de refuser de voyager en chemin de fer parce qu’on n’aime pas la figure du contrôleur. »

Tant pis pour la tronche du contrôleur, je persiste et signe : la Syrie est notre guerre d’Espagne.