I/ Le bouleversement des élections de 2011

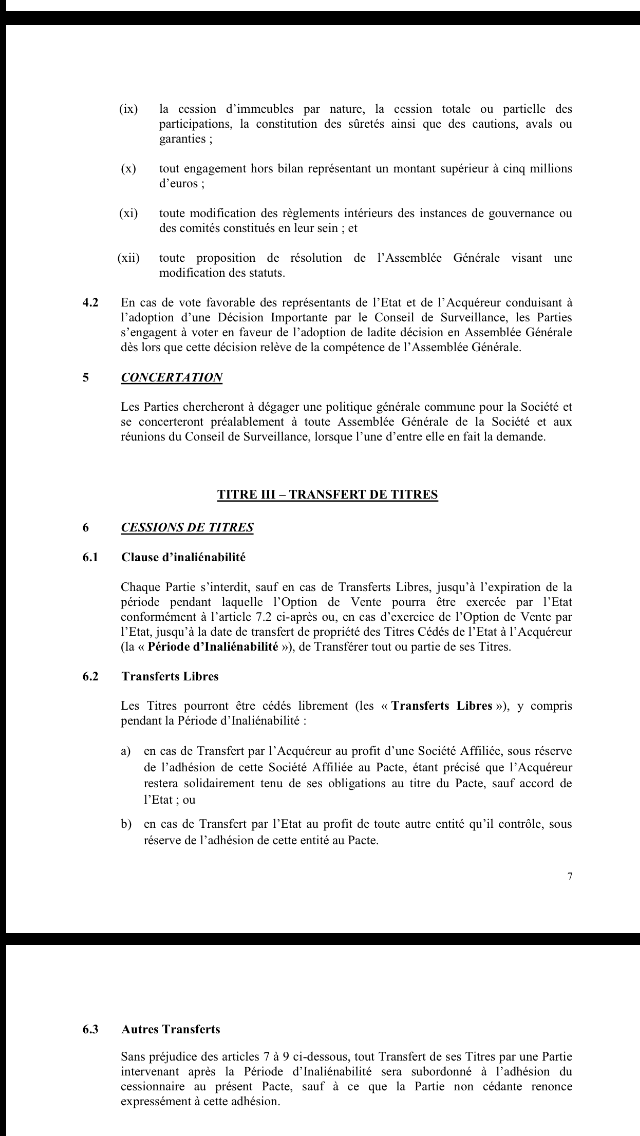

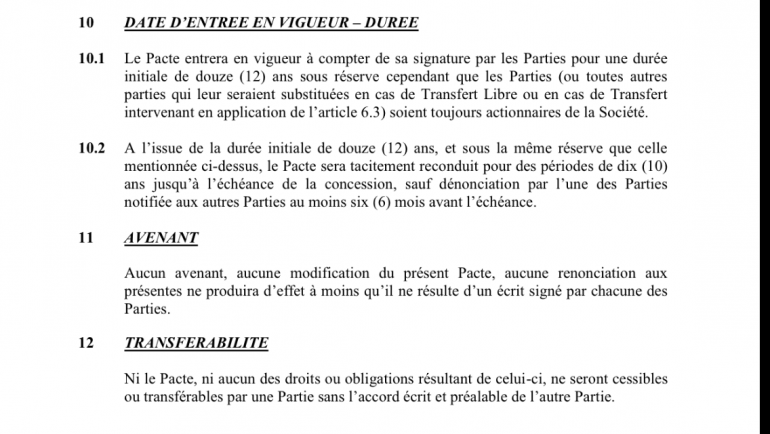

Les élections de 2011[2] (tableau I) ont été marquées par une victoire des conservateurs sortants qui progressent modestement en voix (39,6 %, + 2 pts) mais obtiennent une majorité absolue de sièges (166, + 23, sur 308). Mais c’est surtout la percée sans précédent des néo-démocrates (30,6 %, + 12,4 pts et 103 sièges, + 66) qui s’accompagne de l’effondrement des libéraux (18,9 %, – 7,3 pts et 34 sièges, – 43) et du Bloc québécois (6,1 %, – 3,9 pts et 4 sièges, – 45). Les libéraux se retrouvent en troisième position pour la première fois de leur histoire. Les indépendantistes du Bloc québécois, qui ne se présentent qu’au Québec, s’y effondrent (tableau II), passant de 38,1 % à 23,4 % et perdant la quasi-totalité de leurs sièges au profit du NPD.

Pour apprécier ces résultats, un bref retour en arrière s’impose.

Rappel historique

Les élections de 1993 ont été l’occasion d’un séisme électoral, avec l’effondrement de l’ancien parti conservateur, les Progressistes conservateurs (PC), victimes de la percée du Reform Party, droite radicale de l’Ouest, dans le Canada anglais, et de celle du Bloc québécois au Québec, les indépendantistes se présentant pour la première fois à des élections fédérales alors qu’ils avaient soutenu les PC contre les libéraux en 1984 et 1988. Les libéraux, derrière le Premier ministre Jean Chrétien, emportent largement les élections de 1997 et 2000 face à une droite divisée et des néo-démocrates qui restent faibles. Les PC tentent sans succès de reprendre le dessus sur la droite radicale –Reform Party puis Alliance Canadienne en 2000- d’abord en 1997 derrière Jean Charest[3], élu du Québec, puis en 2000 derrière l’ancien Premier ministre fédéral (1979-1980) Joe Clark (Alberta). L’année 2003 a vu d’importantes transformations dans le paysage politique fédéral. A droite, le leader de l’Alliance Stephen Harper a réussi à négocier avec la direction des PC la fusion des deux partis sous sa direction sous l’appellation de Parti conservateur du Canada. Chez les libéraux, la rivalité entre le Premier ministre Jean Chrétien et son ancien ministre des Finances (1993-2002) Paul Martin a tourné a l’avantage de ce dernier qui s’impose dans le parti et prend la direction du gouvernement en décembre 2003. Paul Martin incarne alors une ligne moins à gauche, plus centriste et favorable aux milieux d’affaires, et moins strictement fédéraliste, plus ouverte aux revendications de l’Ouest et du Québec. Alors que l’arrivée de Paul Martin au pouvoir avait été accueillie très favorablement par l’opinion, la situation s’est rapidement dégradée à cause du scandale des « Commandites[4] » et de sa gestion. Lors des élections du 28 juin 2004, qu’ils avaient provoquées pour se légitimer, les libéraux ont subi un recul considérable, en particulier au Québec, restant en tête grâce à la campagne de peur face à la droite radicale, mais devant former un gouvernement minoritaire. Ces élections avaient été marquées par un succès limité des conservateurs qui n’avaient pas réussi à attirer la fraction la plus modérée de l’ancien parti PC, par un net redressement du Bloc au Québec et du NPD sur l’ensemble du Canada, qui profite du virage au centre-droit des libéraux, et par l’arrivée des verts. Contraint fin 2005 à de nouvelles élections par l’arrêt du soutien du NPD et le développement du scandale des commandites, les libéraux de Paul Martin perdent les élections de janvier 2006 au profit des conservateurs de Stephen Harper, qui forment un gouvernement minoritaire. Les libéraux subissent un recul considérable, s’effondrant au Québec au profit des conservateurs. Stephen Harper avait considérablement modéré le programme de son parti, pour limiter l’effet de la campagne libérale, et fait des efforts en direction du Québec en améliorant son français[5] et en se prononçant pour un « fédéralisme d’ouverture ».

Après sa victoire de 2006, les deux années de gouvernement minoritaire de Stephen Harper lui ont permis de modérer son image et de démentir les prévisions catastrophistes des libéraux. Il a provoqué des élections à l’automne 2008 au vu de la rapide dégradation de l’économie liée à la crise internationale. Les conservateurs l’ont à nouveau emporté lors des élections du 14 octobre 2008, progressant en pourcentage et en sièges, mais insuffisamment pour obtenir un gouvernement majoritaire (143 sièges sur 308). Les libéraux menés par Stéphane Dion, proche de l’ancien Premier ministre Jean Chrétien, subissent une lourde défaite, obtenant le plus faible résultat de leur histoire (26,2 %) et perdant 27 sièges, alors que les verts et le NPD progressent légèrement et que le Bloc décline au Québec. La victoire des conservateurs résulte essentiellement de leur image en termes de capacité à diriger l’économie dans une période qui s’annonce difficile. Après ces élections insatisfaisantes pour tous, Stéphane Dion a conclu une alliance avec le NPD et le Bloc pour renverser Harper. Celui-ci a pu conserver le pouvoir grâce au soutien de la gouverneur générale Michèle Jean (Représentante de la Reine), qui lui a permis de repousser la convocation du Parlement. Les proches de Paul Martin ont alors repris le pouvoir au sein du parti libéral en installant à sa tête Michael Ignatieff, universitaire de renom qui a fait l’essentiel de sa carrière hors du Canada (G.B. et E.U.). Durant la période de 2008 à 2011, les conservateurs ont géré habilement la crise économique et financière et fait preuve d’ouverture en direction des communautés d’origine asiatique jusque-là acquises aux libéraux, mais n’ont pu éviter une certaine arrogance qui a conduit au vote par la chambre des Communes d’une motion de défiance libérale le 25 mars 2011, conduisant à des élections le 2 mai 2011. Ces élections (tableau I) ont été marquées par une nette victoire des conservateurs qui ont obtenu une majorité absolue de sièges, un effondrement sans précédent des libéraux, relégués à la troisième place, ainsi que du Bloc, et à une percée du NPD. Le rôle des enjeux et des leaders a été décisif dans ces résultats. Harper avait une assez bonne image, était perçu comme le plus compétent sur l’économie et a bénéficié de la volonté de la majorité des électeurs de mettre fin à l’instabilité politique en ayant un gouvernement majoritaire, un enjeu fort promus par les conservateurs. A l’inverse, les libéraux ont pâti de la très mauvaise image de leur leader, de son agressivité, et de leur responsabilité dans l’organisation des élections. De plus, cette mauvaise image de M. Ignatieff contrastait avec la très bonne image de Jack Layton, le leader du NPD. Celui-ci a bénéficié de l’affaiblissement de l’enjeu du souverainisme au Québec et de la forte volonté de la majorité des québécois de renverser les conservateurs. Quand J. Layton a fait une ouverture en direction des indépendantistes en reconnaissant le droit du Québec à l’indépendance avec un vote référendaire majoritaire (50 % + 1 voix), contrairement aux libéraux et aux conservateurs qui soutiennent la loi référendaire[6], les jours suivant les sondages ont enregistré une percée du NPD au Québec et un effondrement du Bloc, phénomène qui a provoqué une poussée du NPD au niveau fédéral (le Québec pèse ¼ de l’électorat) où il a rattrapé les libéraux, bénéficiant alors d’une crédibilité nouvelle qui a permis un transfert d’une partie des électeurs libéraux vers le NPD dans le Canada anglophone.

II/ Les enjeux des élections du 19 octobre 2015

Les enjeux de l’élection fédérale du 19 octobre sont de deux ordres : (1) qui va gouverner à Ottawa ? (2) les bouleversements de l’élection de 2011 seront-ils confirmés par les résultats du 19 octobre ?

Qui va gouverner à Ottawa et comment ?

Les enquêtes d’opinion depuis le début de la campagne montrent que l’élection est a priori très ouverte, que c’est une lutte à trois entre les conservateurs sortants de Stephen Harper, les néodémocrates de Thomas Mulcair[7] et les libéraux de Justin Trudeau. D’autre part, quelque soit le parti qui l’emportera, il semble peu probable qu’il dispose d’une majorité absolue de sièges.

Après leur défaite de 2011, les libéraux se sont dotés d’un nouveau chef en avril 2013, Justin Trudeau, fils de l’ancien Premier ministre Pierre-Eliott Trudeau (1968-1979 et 1980-1984) et jeune (41 ans en avril 2013) député de Montréal depuis 2008. Ils ont alors bénéficié d’une très forte poussée dans les sondages qui les ont donnés largement en tête des intentions de vote, à plus de 40 % devant les conservateurs, reléguant le NPD à la troisième place autour de 20 %. Le désastre de 2011 semblait ainsi complètement effacé. Cette « Trudeaumania » s’est également concrétisée au profit des libéraux dans les élections partielles et provinciales. Mais cet « effet de popularité », courant dans les sondages hors élection au Canada, s’est dissipé à partir de mars 2015. Après leur victoire surprise lors des élections provinciales du 5 mai 2015 en Alberta, les néodémocrates sont alors passés en tête des intentions de vote devant les conservateurs en déclin, reléguant les libéraux à la troisième place autour de 25 %.

Les conservateurs sont affaiblis par les difficultés économiques et les scandales. La popularité de Stephen Harper a considérablement décliné et une nette majorité d’électeur indique souhaiter un changement de gouvernement. Cependant Harper garde la confiance du cœur de son électorat, autour de 30 %. Début août, au moment où la campagne électorale commence, les choses ne sont pas jouées.

Les bouleversements de 2011 seront-ils confirmés ?

L’élection fédérale de 2011 a été marquée par trois changements majeurs : (a) l’effondrement du Bloc au Québec au profit du NPD qui y devient la force dominante, (b) un très fort recul du parti libéral sur l’ensemble du Canada au profit du NPD et des conservateurs qui le réduit au statut de troisième parti à Ottawa, (c) la promotion du NPD comme opposition officielle, celui-ci devenant un compétiteur crédible pour le pouvoir fédéral, pour la première fois de son histoire.

Derrière cette question de la confirmation ou non des changements, il y a celle de la nature de l’élection de 2011. Est-elle une simple déviation électorale, marquée par des changements spectaculaires mais conjoncturels, ou au contraire une élection de réalignement qui marque l’émergence d’un nouvel ordre électoral après l’effondrement de l’ancien ordre électoral lors de l’élection de rupture de 2006[8] ?

Les enquêtes d’opinion, malgré leurs imprécisions et contradictions, indiquent très nettement qu’au Québec l’effondrement du Bloc s’accentue au profit du NPD. D’autre part, toutes les enquêtes depuis août 2015 indiquent que le NPD est devenu un concurrent crédible pour l’exercice du pouvoir à Ottawa. Par contre, malgré leur recul considérable de mars à août 2015 dans les sondages, les libéraux restent très au-dessus de leur résultat catastrophique de 2011 (18,9 %) et ne sont pas irrémédiablement distancés par les conservateurs et le NPD. Il semble bien qu’il y avait un élément conjoncturel significatif, la forte impopularité d’Ignatieff, dans l’effondrement libéral de 2011.

III/ Polarisation et obsolescence idéologique

Mais pour comprendre ce qui s’est passé dans la vie politique canadienne depuis 1993, il est nécessaire de prendre conscience d’une double dynamique de polarisation politique et d’obsolescence idéologique.

La dynamique de polarisation politique

Comme beaucoup de pays développés, le Canada a connu une forte poussée de droite radicale dans les années 1990. Ce durcissement idéologique à droite a d’abord contribué à la domination libérale orientée au centre gauche de 1993 à 2006 en divisant la droite jusqu’en 2003 et en fournissant un repoussoir électoral aux libéraux jusqu’en 2006. Mais, même si sa relative modération lui a permis de conquérir le pouvoir et une partie de l’électorat de centre droit, il n’en reste pas moins que le gouvernement conservateur de Stephen Harper est le plus à droite que le Canada a connu depuis près de 50 ans, depuis celui de John Diefenbaker de 1957à 1963. Sa présence au pouvoir depuis 2006 provoque une réaction d’insatisfaction croissante dans l’électorat de centre gauche, qui constitue le cœur de l’électorat des libéraux, du NPD et du Bloc. Cet électorat recherche de plus en plus l’instrument électoral qui lui permettra de se débarrasser du pouvoir conservateur à Ottawa. On a ainsi une dynamique de polarisation politique qui prend son origine à droite dans un durcissement idéologique et auquel répond un rejet croissant à gauche à partir de 2006. C’est cette polarisation qui explique la fidélité de l’électorat conservateur et le développement à partir de 2008 dans des milieux intellectuels, militants, et chez une minorité de responsables libéraux (dont l’ancien Premier ministre Jean Chrétien) et néodémocrates de la question de l’union électorale des progressistes, c’est-à-dire d’un rapprochement des libéraux et du NPD. Cette perspective, qu’elle prenne la forme d’une fusion des partis (comme à droite en 2003), d’accords électoraux ou simplement d’une coalition gouvernementale après les élections, est rejetée par les directions des deux partis et particulièrement par les libéraux. Mais les sondages montrent qu’une coalition gouvernementale après les élections serait approuvée par une nette majorité des électeurs libéraux et néodémocrates, quel qu’en soit le leader (Mulcair ou Trudeau). Il y a là un net décalage entre l’attente des électeurs et les stratégies des appareils qui pourrait être porteuse de crise en cas d’une nouvelle victoire conservatrice causée par la division des progressistes.

L’obsolescence idéologique sociale-démocrate et souverainiste

La percée électorale du NPD en 2011 ne doit pas laisser penser que l’idéologie sociale-démocrate aurait eu alors un Canada un succès particulier. Comme dans les autres pays développés, la social-démocratie est en crise idéologique au Canada dès les années 1990.

La social-démocratie canadienne a échoué à déborder les libéraux comme principale force de gauche face au conservateurs aux deux moments décisifs où l’occasion s’est présentée : en 1945 et au début des années 1990. En 1945 elle[9] a été vaincue électoralement par la mobilisation des forces patronales derrière les conservateurs lors des élections provinciales dans l’Ontario et contenue lors des élections fédérales par l’habileté du gouvernement libéral de Mackenzie King qui a mis en œuvre des mesures sociales importantes. Après 1991, le NPD dirigeait les gouvernements provinciaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. C’était près de la moitié des canadiens qui étaient gouvernés par la social-démocratie. Ces gouvernements, particulièrement en Ontario[10] et en Colombie-Britannique, ont été des échecs qui ont contribué à la lourde défaite du NPD aux élections fédérales de 1993 (6,9 %). Depuis cette date les néodémocrates n’ont pas été plus capables qu’ailleurs de surmonter la crise idéologique et programmatique de social-démocratie face au déclin de la croissance économique et au remplacement du paradigme keynésien par le néolibéralisme dès la fin des années 1970. Les gouvernements provinciaux récents du NPD, en Nouvelle-Ecosse et au Manitoba, ne se sont pas distingués des autres gouvernements de centre gauche.

Au Québec le mouvement souverainiste, le Parti québécois au niveau provincial et le Bloc au niveau fédéral, subit à la fois le déclin de l’aspiration à l’indépendance depuis la défaite référendaire de 1995 et la crise des politiques sociale-démocrates au niveau des gouvernements provinciaux du Parti québécois (1994-2003, 2012-2014). L’effondrement électoral du Bloc en 2011 (23,4 %) doit être mis en rapport avec celui du PQ en 2014 (25,4 %).

IV/ Le début de la campagne électorale

La situation début septembre, après un mois de campagne électorale, confirme l’affaiblissement des conservateurs, devancés dans les sondages par le NPD et même parfois par les libéraux. Mais le redressement des libéraux est l’élément le plus significatif dans les évolutions d’intentions de vote depuis début août. Alors qu’au début de la campagne ceux-ci étaient en grand risque de marginalisation dans une dynamique bipolaire qui semblait s’esquisser entre le NPD et les conservateurs, ils ont réussi à redresser la barre, de 25 % à 28-30 %, réduisant sensiblement l’écart avec le NPD. Ceci s’explique par les positions prises par les deux partis sur la préoccupation principale (et croissante) des électeurs : la récession économique[11]. Alors que Thomas Mulcair, a promis un budget fédéral en équilibre, promesse illustrant la volonté principale du NPD de rassurer les électeurs et de présenter un projet crédible, Justin Trudeau n’a pas hésité à promettre une relance de l’économie par une relance de l’investissement public, même au prix d’un déficit public, tournant ainsi Mulcair sur sa gauche et progressant au dépend du NPD dans l’électorat hésitant entre les deux partis. Alors que le NPD, qui n’a jamais exercé le pouvoir à Ottawa, veut assoir sa crédibilité gestionnaire, les libéraux de Trudeau n’ont pas ce problème et sont ainsi plus libres car les derniers gouvernements libéraux ont correspondu à une bonne situation économique. On observe le même type de surenchère entre les deux partis sur la crise des réfugiés qui a fait irruption dans la campagne avec les images du corps d’Aylan Kurdi sur la plage de Bodrum[12]. Dénonçant la politique migratoire des conservateurs, les libéraux ont promis d’accueillir 25 000 réfugiés syriens et les néodémocrates 10 000 d’ici la fin de l’année.

Mais, pour appréhender complètement la situation des trois principaux partis, il faut tenir compte de deux phénomènes : les écarts entre les sondages d’intention de vote et la réalité, la transposition des résultats en voix aux résultats en sièges, qui seuls importent.

Lors des élections de 2011 les conservateurs ont été sous-estimés de plus de 3 pts en moyenne (36 % contre 39,6 %) par les derniers sondages, ce qui est considérable dans un combat triangulaire. Cette différence a été décisive pour leur permettre d’obtenir enfin une majorité absolue de sièges et de former un gouvernement majoritaire.

D’autre part, la répartition géographique de leurs suffrages fait que les conservateurs seront avantagés en termes de sièges et les libéraux désavantagés si les trois partis sont proches en pourcentage de voix au niveau national. C’est pourquoi la tâche est encore plus difficile qu’il n’y paraît pour les libéraux dans leur objectif de revenir sinon au pouvoir, au moins comme principal adversaire des conservateurs. On comprend alors pourquoi les leaders libéraux mettent tout leur poids dans cette campagne électorale, avec l’engagement inhabituel[13] de la Première ministre libérale de l’Ontario Kathleen Wynne aux côtés de Justin Trudeau contre Stephen Harper et Thomas Mulcair. Pour les libéraux il est impératif d’effacer 2011 sinon la dynamique bipolaire risque de les marginaliser progressivement lors des élections fédérales suivantes.

Pierre Martin

* Politologue au CNRS, PACTE IEP de Grenoble, chargé de mission à la FNSP.

Tableau I : Ensemble Canada (1993-2011)

|

1993 |

1997 |

2000 |

2004 |

2006 |

2008 |

2011 |

| Votants |

69,6 (295) |

67 (301) |

61,2 (301) |

60,5 (308) |

64,7 (308) |

58,8 (308) |

61,3 (308) |

| Bloc |

13,5 (54) |

10,7 (44) |

10,7 (38) |

12,4 (54) |

10,5 (51) |

10 (49) |

6,1 (4) |

| Verts |

|

|

|

4,3 |

4,5 |

6,8 |

3,9 (1) |

| NPD |

6,9 (9) |

11 (21) |

8,5 (13) |

15,7 (19) |

17,5 (29) |

18,2 (37) |

30,6 (103) |

| Libéraux |

41,3 (177) |

38,5 (155) |

40,8 (172) |

36,7 (135) |

30,2 (103) |

26,2 (77) |

18,9 (34) |

| PC |

16 (2) |

18,8 (20) |

12,2 (12) |

|

|

|

|

| REF/All/Cons |

18,7 (52) |

19,4 (60) |

25,5 (66) |

29,6 (99) |

36,3 (124) |

37,6 (143) |

39,6 (166) |

| Autres |

3,6 (1) |

1,6 (1) |

2,3 |

1,4 (1) |

1 (1) |

1,2 (2) |

0,9 |

Tableau II : Québec (1993-2011)

|

1993 |

1997 |

2000 |

2004 |

2006 |

2008 |

2011 |

| Votants |

77,1 (75) |

73,3 (75) |

64,1 (75) |

59 (75) |

63,9 (75) |

61,7 (75) |

62,1 (75) |

| Bloc |

49,3 (54) |

37,9 (44) |

39,9 (38) |

48,9 (54) |

42,1 (51) |

38,1 (49) |

23,4 (4) |

| Verts |

|

|

|

3,3 |

4 |

3,5 |

2,1 |

| NPD |

1,5 |

2 |

1,8 |

4,6 |

7,5 |

12,2 (1) |

42,9 (59) |

| Libéraux |

33 (19) |

36,7 (26) |

44,2 (36) |

33,9 (21) |

20,7 (13) |

23,7 (14) |

14,2 (7) |

| PC |

13,5 (1) |

22,2 (5) |

5,6 (1) |

|

|

|

|

| REF/All/Cons |

|

0,3 |

6,2 |

8,8 |

24,6 (10) |

21,7 (10) |

16,5 (5) |

| Autres |

2,6 (1) |

1 |

2,3 |

0,7 |

1,1 (1) |

0,8 (1) |

0,9 |

[1] Nouveau parti démocratique.

[2] John H. Pammet et Christopher Dornan (eds), The Canadian Federal Election of 2011, Toronto, Dundurn, 2011.

[3] Qui a ensuite quitté la scène fédérale pour prendre la direction du parti libéral du Québec, province dont il deviendra Premier ministre de 2003 à 2012.

[4] Scandale lié à des détournements de fond par les libéraux lors de la campagne de promotion du Canada au Québec suite au référendum de 1995 perdu de très peu par les indépendantistes.

[5] Elément essentiel, notamment lors des débats des chefs dans les campagnes électorales, dont certains sont en français.

[6] La loi sur la clarté référendaire du 29 juin 2000 (rapporteur Stéphane Dion), pose un certain nombre de conditions très restrictives à la possibilité de l’accession à l’indépendance d’une province. Elle est contestée par les indépendantistes québécois.

[7] Thomas Mulcair a pris la succession de Jack Layton à la tête du NPD en mars 2012, suite au décès de celui-ci d’un cancer en août 2011.

[8]Pour l’ensemble de ces notions qui font référence à la théorie des réalignements, voir Pierre Martin, Comprendre les évolutions électorales, la théorie des réalignements revisitée, Paris, Presses de Science Po, 2000, p. 417-437, et Pierre Martin, Dynamiques partisanes et réalignements électoraux au Canada (1867-2004), Paris, L’Harmattan, 2005, p. 53-80.

[9] Il s’agissait alors du CCF, le Co-operative Commonweath Federation, parti socialiste prédécesseur du NPD. Sur la stratégie des libéraux en 1945, voir Pierre Martin, Dynamiques partisanes et réalignements électoraux au Canada (1867-2004), op.cit., p. 130-132.

[10] C.F Jean-Pierre Beaud et Guy Prévost, La social-démocratie en cette fin de siècle. Late Twentieth-Century Social Democray, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 1995.

[11] Ceci est analysé en détails dans l’enquête de l’institut EKOS du 4 septembre 2015.

[12] Enfant syrien retrouvé mort par des policiers turcs ainsi que son frère et mère suite au naufrage de leur canot, dont la famille avait fait une demande d’émigration au Canada où se trouve sa tante.

[13] D’habitude les chefs de gouvernements provinciaux restent discrets lors des élections fédérales et inversement afin de respecter les différences de compétences et de ne pas hypothéquer les nécessaires relations de travail entre les provinces et Ottawa.

Source by Lareprise 12/10/2015

Voir aussi : Actualité Internationale, Rubrique Amérique du Nord, Canada, rubrique Politique , Politique Internationale,