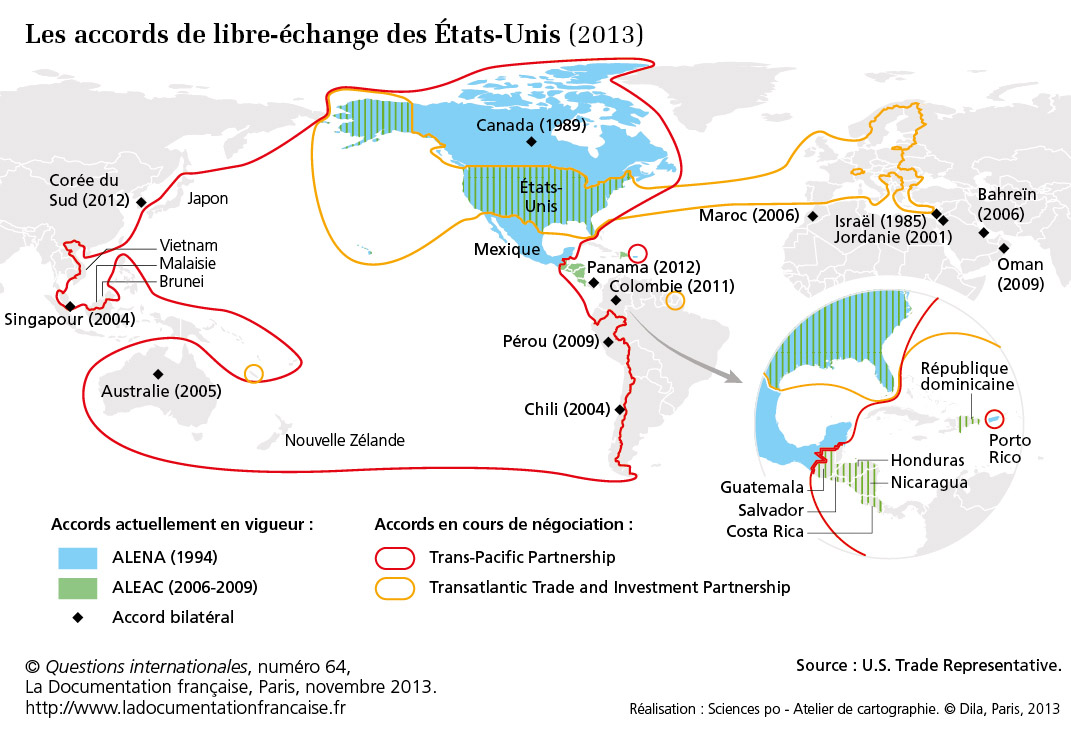

La résistance contre la déferlante du commerce sans limites commence à trouver un écho chez les parlementaires américains, qui ont rechigné devant la ratification accélérée du traité de partenariat transpacifique voulue par le président Barack Obama. Après deux décennies, le bilan accablant de l’accord de libre-échange nord-américain (Alena) ne devrait guère les inciter à persévérer dans cette voie.

Conclu entre le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) est entré en vigueur, le 1er janvier 1994, au milieu d’un flot de promesses. Ses promoteurs l’avaient répété : il allait permettre de développer les échanges commerciaux, doper la croissance, créer des emplois, réduire l’immigration clandestine. Tandis que le Washington Post s’émerveillait devant la « liste des nouvelles chances et des avantages » qu’il offrait (14 septembre 1993), le Wall Street Journal se réjouissait à l’idée que les consommateurs puissent bientôt bénéficier « de prix plus bas sur une vaste gamme de produits » (7 août 1992). Quant au Los Angeles Times, il assurait : « L’Alena générera beaucoup plus d’emplois qu’il n’en détruira » (29 mai 1993).

Ces commentaires lénifiants concernaient un accord commercial d’un genre nouveau. L’Alena ne se contentait pas, comme ses prédécesseurs, de réduire les droits de douane et de relever les quotas d’importation ; il impliquait également un nivellement des normes et prévoyait des mesures très protectrices pour les investisseurs étrangers. Il allait en outre autoriser les entreprises à contester directement des politiques nationales en assignant les Etats devant des tribunaux — des dispositions que l’on retrouve aujourd’hui dans le projet de grand marché transatlantique (GMT) (1). Examiner son bilan avec vingt ans de recul permet de mesurer le fossé séparant les annonces de la réalité. Et incite à se défier des évangélistes du libre-échange.

En 1993, les économistes Gary C. Hufbauer et Jeffrey J. Schott, du Peterson Institute for International Economics, expliquaient que l’Alena allait entraîner un accroissement des échanges commerciaux avec le Mexique et le Canada, suscitant la création de cent soixante-dix mille emplois avant la fin de l’année 1995 (2). Moins de deux ans après ces déclarations fracassantes, Hufbauer reconnaissait lui-même que l’effet sur l’emploi était « proche de zéro ». Il ajoutait : « La leçon pour moi, c’est que je dois me garder de faire des prévisions. » (3) Cet aveu n’empêche pas le Peterson Institute de multiplier désormais les prédictions optimistes au sujet du GMT…

En 1993, les économistes Gary C. Hufbauer et Jeffrey J. Schott, du Peterson Institute for International Economics, expliquaient que l’Alena allait entraîner un accroissement des échanges commerciaux avec le Mexique et le Canada, suscitant la création de cent soixante-dix mille emplois avant la fin de l’année 1995 (2). Moins de deux ans après ces déclarations fracassantes, Hufbauer reconnaissait lui-même que l’effet sur l’emploi était « proche de zéro ». Il ajoutait : « La leçon pour moi, c’est que je dois me garder de faire des prévisions. » (3) Cet aveu n’empêche pas le Peterson Institute de multiplier désormais les prédictions optimistes au sujet du GMT…

Un déficit commercial abyssal

Loin d’avoir offert de nouveaux débouchés aux entreprises américaines et de les avoir poussées à embaucher, l’Alena a favorisé les délocalisations industrielles et l’ouverture de succursales à l’étranger, en particulier au Mexique, où la main-d’œuvre est bon marché. Dans le secteur agricole, une multitude d’entreprises américaines spécialisées dans la transformation de produits alimentaires se sont également installées au Sud. L’affaiblissement des normes sanitaires et environnementales engendré par l’accord leur a permis de profiter des bas salaires mexicains. En effet, avant 1994, de nombreuses denrées alimentaires transformées au Mexique étaient interdites à l’importation aux Etats-Unis, car jugées dangereuses. Une seule usine mexicaine transformant du bœuf était alors autorisée à exporter ses produits au Nord. Vingt ans plus tard, les importations de bœuf mexicain et canadien ont augmenté de 133 %, poussant à la faillite des milliers d’agriculteurs (4).

Le déficit commercial des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada n’a cessé de se creuser : alors qu’il atteignait tout juste 27 milliards de dollars en 1993, il dépassait les 177 milliards en 2013 (5). D’après les calculs de l’Economic Policy Institute, le déficit commercial avec le Mexique a abouti à une perte nette de 700000 emplois aux Etats-Unis entre 1994 et 2010 (6). En 2013, 845 000 Américains avaient d’ailleurs bénéficié du programme d’« aide à l’ajustement commercial » (trade adjustment assistance), destiné aux travailleurs qui ont perdu leur emploi à cause des délocalisations au Canada et au Mexique ou de l’augmentation des importations en provenance de ces pays (7).

Non seulement l’Alena a diminué le nombre des emplois aux Etats-Unis, mais il a aussi affecté leur qualité. Les salariés de l’industrie licenciés se sont tournés vers le secteur déjà saturé des services (hôtellerie, entretien, restauration, etc.), où la paie est moins élevée et les conditions plus précaires. Cet afflux de nouveaux travailleurs a exercé une pression à la baisse sur les salaires. Selon le Bureau of Labor Statistics, les deux tiers des ouvriers licenciés pour raisons économiques ayant retrouvé un travail en 2012 ont dû accepter un emploi moins bien rémunéré. La baisse dépassait même 20 % pour la moitié d’entre eux. Sachant que, cette année-là, un ouvrier américain gagnait en moyenne 47 000 dollars par an, cela équivaut à une perte de revenu d’environ 10 000 dollars. Cela explique en partie pourquoi le salaire médian stagne aux Etats-Unis depuis vingt ans, alors que la productivité des travailleurs augmente.

Certains promoteurs de l’Alena avaient prévu, dès 1993, ce phénomène de destruction d’emplois et de tassement des salaires. Mais, assuraient-ils alors, l’opération devait demeurer profitable pour les travailleurs américains, qui pourraient acheter des produits importés moins cher et bénéficier ainsi d’une hausse de leur pouvoir d’achat. Sauf que l’augmentation des importations n’entraîne pas nécessairement une baisse des prix. Par exemple, dans l’alimentaire, malgré un triplement des importations en provenance du Mexique et du Canada, le prix nominal des denrées aux Etats-Unis a bondi de 67 % entre 1994 et 2014 (8). La baisse du prix de quelques rares produits n’a pas suffi à compenser les pertes subies par les millions de travailleurs non diplômés, qui ont vu leur salaire réel baisser de 12,2 % (9).

Mais les travailleurs américains n’ont pas été les seuls à pâtir de l’Alena. L’accord a également eu des effets désastreux au Mexique. Autorisés à exporter sans entraves, les Etats-Unis ont inondé ce pays de leur maïs subventionné et issu de l’agriculture intensive, engendrant une baisse des prix qui a déstabilisé l’économie rurale. Des millions de campesinos (paysans) expulsés des campagnes ont migré pour se faire embaucher dans des maquiladoras (10), où ils ont pesé à la baisse sur les salaires, ou ont tenté de passer la frontière et de s’installer aux Etats-Unis. L’exode rural a également exacerbé les problèmes sociaux dans les villes mexicaines, conduisant à une montée en intensité de la guerre de la drogue.

Selon M. Carlos Salinas de Gortari, président du Mexique au moment de l’entrée en vigueur de l’accord, l’Alena devait permettre de réduire le flux des migrants essayant de passer au Nord. « Le Mexique préfère exporter ses produits que ses citoyens », lançait-il en 1993, assurant que son voisin avait le choix entre « accueillir les tomates mexicaines ou accueillir les migrants mexicains, qui cultiveront ces tomates aux Etats-Unis ». En 1993, 370 000 Mexicains avaient rejoint les Etats-Unis ; ils étaient 770 000 en 2000 ; 4,8 millions d’entre eux y vivaient clandestinement en 1993 ; 11,7 millions en 2012…

Ces départs massifs s’expliquent notamment par l’explosion du prix des produits de première nécessité. L’usage croissant du maïs américain pour produire de l’éthanol a fini par engendrer, au milieu des années 2000, une augmentation des prix, lourde de conséquences pour le Mexique, devenu dépendant des importations agricoles américaines.

Le prix des tortillas — l’aliment de base dans ce pays — a bondi de 279 % entre 1994 et 2004 (11). En vingt ans, le prix des produits de première nécessité a été multiplié par sept ; le salaire minimum, seulement par quatre. Alors que l’Alena devait leur apporter la prospérité, plus de 50 % des Mexicains vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté. Entre 1994 et 2014, le produit intérieur brut (PIB) par habitant du Mexique n’a augmenté que de 24 %. Entre 1960 et 1980, il avait bondi de 102 % (soit 3,6 % par an). Si le Mexique avait continué de croître à ce rythme, son niveau de vie serait aujourd’hui proche de celui des pays européens…

Les belles promesses se sont envolées, et il serait utile de dresser le bilan de cet échec afin de bâtir un modèle d’intégration économique plus juste. M. Barack Obama a reconnu lui-même les défauts multiples de l’Alena, assurant qu’il en tiendrait compte pour « résoudre certains problèmes » lors des futurs traités de libre-échange. Or, loin de tirer les leçons de ces erreurs, les négociateurs actuels du GMT semblent s’employer à les reproduire.

Lori M. Wallach

Mexique : la vie des journaliers agricoles, quand le rêve devient un cauchemard

En Basse Californie, au Mexique, voici le quotidien de ces milliers de travailleurs agricoles, qui, pour quelques pesos de l’heure, ramassent les fruits et légumes « made in mexique ».

Comme s’il s’agissait d’une course contre la montre, une trentaine de journaliers agricoles cueillent aussi vite qu’ils le peuvent des tomates dans une serre étouffante de San Quintin, au nord-ouest du Mexique.

On se baisse, on cueille plusieurs pièces à la fois dans un nuage de poussière, puis on charge sur ses épaules des seaux de 20 kg.

« 10 ! », « 24 ! », « 5 ! » crient chaque fois qu’ils vident leurs charges ces hommes et ces femmes, entre 16 et 60 ans, qui s’identifient ainsi par leur numéro dans ce ranch de Basse-Californie.

Quelque 30.000 paysans se sont révoltés en mars dans cette vallée semi-désertique pour dénoncer leurs conditions d’exploitation, similaires à celles de près de deux millions d’ouvriers agricoles du Mexique.

Mais l’extrême précarité de leurs conditions de vie les empêche de prolonger leur grève, pendant que patrons et Etat négocient.

Le travail commence à 06h00 du matin et dure au moins neuf heures mais parfois jusqu’à 14, sous un soleil de plomb.

Il faut récolter au moins 700 kg de tomates pour un salaire quotidien de 120 pesos (7 euros), mais pour que le lever à l’aube et la sueur en vaillent la peine, certains parviennent à plus que doubler leur journée en allant jusqu’à trois tonnes quotidiennes, vendues dans les 2.000 pesos (120 euros) à un grossiste aux Etats-Unis.

« On est comme des animaux »

Ces 15 euros seront une petite fortune, comparés à ce que gagne un journalier cueillant les fraises qui, les mauvais jours, rentre chez lui avec l’équivalent de deux euros en poche.

« Ainsi va notre vie. On doit travailler pour manger, on ne peut pas rester sans rien, mais on est déjà habitué à cela depuis qu’on a 14 ou 15 ans« , raconte à l’AFP Paulino José, un homme de 72 ans à qui on a confié des taches moins rudes. Il ne voit pas comment il va pouvoir prendre sa retraite.

Il fait partie des nombreux paysans venus dans les années 80 des régions pauvres du sud et à majorité indigènes d’Oaxaca ou du Guerrero.

Ils ont été attirés par la « terre promise » de San Quintin, une zone où travaillent actuellement quelque 80.000 journaliers et qui exporte la quasi-totalité de sa production de fraises, de fruits rouges, de tomates et de concombres vers les Etats-Unis voisins.

« Où donc irais-je travailler ? C’est à peine si je sais comment je m’appelle. Si on me dit d’écrire mon nom, je ne sais pas le faire. Vous imaginez ? Ici on est comme des animaux, on ne sait rien« , se lamente Maria, une journalière élevée dans les champs.

C’est là qu’elle a connu son mari dont elle a eu ses trois enfants âgés de deux, quatre et huit ans, souvent livrés à eux-mêmes.

Ce sont des esclaves modernes

Payés au jour le jour, souvent contraints de migrer selon les saisons, sans contrat ni sécurité sociale, avec des conditions d’existence et sanitaires précaires, les journaliers travaillent sous la pression constante des producteurs.

La dureté du travail n’est pas exclusive de la région de San Quintin, mais elle a été tenue sous silence jusqu’à ce que les ouvriers haussent le ton contre l’exploitation.

Les paysans de Basse-Californie ont obtenu une augmentation de leur salaire de 15%, mais les producteurs de la zone ne semblent pas près à lâcher plus.

« Il faut analyser les choses. Peut-être que ce n’est pas aussi juste qu’il le faudrait, mais on ne va pas dire au travailleur : ‘D’accord je te paie 300 pesos’. A quoi ça sert si le lendemain je dois venir lui dire de s’en aller, avec toute sa famille ?« , argumente Luis Rodriguez, un des responsables du ranch Los Pinos, le plus important de San Quintin.

Dans cette exploitation où se cultivent la tomate et le concombre, vivent un millier de familles dans un campement gratuit, avec salles de bains, cuisines communes, et des dortoirs privés de moins de 10 mètres carrés pouvant accueillir des groupes allant jusqu’à deux adultes et cinq enfants.

« C’est un esclavage moderne : ils sont pris au piège« , estime Antonieta Barron, de l’Université nationale autonome du Mexique (Unam).

« Ils peuvent partir, s’échapper et on ne les poursuivra pas, mais le patron dispose comme il veut de cette force de travail« , dit-elle.

Source AFP 30/04/2015