Chili été 2011

Par Victor de La Fuente

Des centaines de milliers de personnes dans les rues des grandes villes du pays (1), et ce depuis plusieurs mois ; le maire de Santiago qui suggère de faire appel à l’armée pour éviter que la commémoration du 11 septembre 1973 (date du coup d’Etat contre le président Salvador Allende) ne fasse l’objet de débordements : le Chili vit une période inédite.

Jamais, depuis la fin de la dictature en 1990, le pays n’avait connu d’aussi importantes mobilisations. Jamais, depuis 1956, un gouvernement démocratique n’avait fait face à une telle contestation populaire. A l’origine de ce mouvement, les étudiants ont placé le gouvernement de M. Sebastián Piñera (droite) dans une position délicate : sa cote de popularité – 26 % – fait d’ores et déjà de lui le président le moins populaire depuis le retour à la démocratie.

Cette longue bande de terre qui longe l’océan Pacifique était pourtant le dernier pays de la région où l’on attendait une telle effervescence. Le « jaguar » latino-américain, « modèle typiquement libéral » (2), ne faisait-il pas l’admiration des éditorialistes en vue ? La stabilité politique y était assurée, expliquaient-ils, puisque « la réalité y avait fini par éroder les mythes et les utopies de la gauche, la plaçant (…) sur le terrain de la réalité, douchant ses fureurs passées et la rendant raisonnable et végétarienne [sic] (3) ». Le 28 avril 2011, pourtant, les étudiants chiliens montraient les dents. Et pas les molaires.

Ce jour-là, les étudiants des établissements publics et privés dénoncent le niveau d’endettement qu’implique l’accès à l’éducation supérieure. Dans un pays où le salaire minimum s’établit à 182 000 pesos (moins de 300 euros) et le salaire moyen à 512 000 pesos (moins de 800 euros), les jeunes déboursent entre 170 000 et 400 000 pesos (entre 250 et 600 euros) par mois pour suivre un cursus universitaire. En conséquence, 70 % des étudiants s’endettent, et 65 % des plus pauvres interrompent leurs études pour des raisons financières (4).

Réunissant huit mille personnes, cette première manifestation ne semble pas, a priori, promise à un quelconque avenir. Elle vient néanmoins gonfler un peu plus le fleuve de la protestation sociale, déjà nourri par diverses mobilisations à travers le pays : en faveur d’une meilleure redistribution des profits liés à l’extraction du cuivre à Calama, du maintien du prix du gaz à Magallanes, de l’indemnisation des victimes du tremblement de terre de janvier 2010 sur la côte, du respect des Indiens Mapuches dans le sud (5), ou encore de la diversité sexuelle à Santiago. Au mois de mai, le projet HidroAysén avait lui aussi participé à unir un peu plus les Chiliens – contre lui.

Piloté par la multinationale italienne Endesa-Enel, associée au groupe chilien Colbún, et soutenu par le gouvernement, les partis de droite et certains dirigeants de la Concertación (6) (centre-gauche), ce projet de construction de cinq immenses barrages en Patagonie avait été approuvé sans la moindre consultation citoyenne. Devant l’ampleur de la mobilisation (plus de trente mille personnes à travers le pays), le gouvernement se trouve dans une situation compliquée.

En juin, la mobilisation étudiante atteint sa vitesse de croisière : le 16 se produit la première manifestation de deux cent mille personnes – la plus grande depuis la période de la dictature. Organisant des grèves massives et bloquant des lycées, les manifestants dénoncent la « marchandisation de l’éducation » et exigent « un enseignement gratuit et de qualité » : une revendication qui remet en cause les fondations mêmes du « modèle chilien », hérité de la dictature (lire dans cette page « Un héritage encombrant »). Dans les rues, les étudiants ne s’y trompent pas, qui scandent « Elle va tomber, elle va tomber, l’éducation de Pinochet ! », en référence aux slogans entendus lors des manifestations contre la dictature, il y a plus de vingt ans (« Elle va tomber, elle va tomber la dictature de Pinochet ! »).

Car si le Chili de Pinochet a constitué un « laboratoire » pour les politiques néolibérales, c’est aussi dans le domaine de l’éducation. Le rêve que l’économiste monétariste Milton Friedman formulait en 1984, les généraux y avaient travaillé dès leur prise du pouvoir.

Rares en 1973, les écoles privées accueillent désormais 60 % des élèves dans le primaire et le secondaire. Moins de 25 % du système éducatif est financé par l’Etat, les budgets des établissements dépendent, en moyenne, à 75 % des frais d’inscriptions. D’ailleurs, l’Etat chilien ne consacre que 4,4 % du produit intérieur brut (PIB) à l’enseignement, bien moins que les 7 % recommandés par l’Unesco. Dans le domaine de l’université – cas unique en Amérique latine –, il n’existe dans le pays aucun établissement public gratuit. Selon le sociologue Mario Garcés, les réformes Pinochet – maintenues et approfondies par les différents gouvernements depuis la chute de la dictature – ont perverti la mission du système éducatif : il visait à l’origine à favoriser la mobilité sociale ; il assure désormais la reproduction des inégalités (7).

Mais – interrogent les étudiants, auxquels n’ont pas échappé les discours satisfaits sur le « développement » de l’économie chilienne (qui lui a ouvert les portes de l’OCDE en décembre 2009) – si l’éducation était gratuite il y a quarante ans, alors que le pays était pauvre, pourquoi devrait-elle être payante aujourd’hui, alors qu’il est devenu (plus) riche ? Une question qui suffit à faire basculer tout une logique cul par-dessus tête, et dont la portée dépasse évidemment le domaine de l’éducation. Comme les revendications étudiantes : tenue d’une Assemblée constituante pour promouvoir une véritable démocratie, la renationalisation du cuivre (8) ou encore la réforme fiscale ; il s’agit, au bout du compte, « d’en finir avec l’ère Pinochet ». Suspicieux face à des dirigeants politiques qui ne leur inspirent plus confiance, les manifestants exigent que l’avenir du système éducatif soit soumis à un référendum (pourtant interdit par la Constitution).

Dénoncer les partis politiques ne signifie pas nécessairement promouvoir une forme d’apolitisme béat. Les étudiants ont occupé les sièges de la chaîne de télévision (Chilevisión), de l’Union démocrate indépendante (UDI – le parti issu du pinochétisme) ainsi que celui du Parti socialiste, identifiés comme trois symboles du pouvoir. Les discours apologétiques d’une gauche institutionnelle qui se dit volontiers coupable d’avoir « trop demandé » – déclenchant ainsi la colère, inévitable, des possédants en 1973 – ou ceux visant à promouvoir le retrait de l’Etat, ne semblent pas avoir prise sur une génération qui n’a pas connu le putsch. Les manifestants n’hésitent pas, d’ailleurs, à réhabiliter la figure de l’ancien président, Salvador Allende : ses discours sur l’éducation, prononcés il y a plus de quarante ans, ont récemment battu des records de consultation sur Internet ; son effigie apparaît de nouveau dans les manifestations, où des pancartes proclament que « les rêves d’Allende sont à portée de main ».

Cette clarté politique n’a pas affaibli le mouvement étudiant – bien au contraire. Ils ont reçu le soutien des universitaires, des enseignants du secondaire, des associations de parents d’élèves, de différentes organisations non gouvernementales (ONG), réunies autour de l’Association chilienne des ONG, Accion (9), et de syndicats importants (professeurs, fonctionnaires, personnels de santé, etc). Bien souvent, la solidarité s’organise pour soutenir les manifestants occupant un établissement, sous la forme de paniers de nourriture que l’on apporte aux « bloqueurs », par exemple. Selon les sondages, pourtant commandités par des médias tous proches du pouvoir, les étudiants jouissent du soutien de 70 % à 80 % de la population.

Alors, pourquoi maintenant ? Certes, le Chili a déjà connu des mobilisations étudiantes, notamment la « révolution des pingouins » (10), en 2006, sous la présidence de Mme Michelle Bachelet (centre-gauche). Toutefois, jamais les manifestations n’attirèrent autant de monde : pendant deux décennies, les gouvernements de centre-gauche de la Concertación parvinrent à administrer l’héritage de la dictature tout en réduisant la pauvreté. Mais en accentuant les inégalités : à l’heure actuelle, le Chili figure au nombre des quinze pays les plus inégaux de la planète (11). Peu à peu, les espoirs de transformation liés à la chute de la dictature ont été douchés, cependant que s’accumulaient les dettes des étudiants.

L’injustice du système est peut-être apparue sous un jour plus cru avec l’arrivée au pouvoir de M. Piñera, lequel s’est vite donné pour mission de renforcer – encore – les logiques de marché au sein du système éducatif. Les conflits d’intérêts au sein du cabinet ont par ailleurs mis en évidence certaines dérives : le ministre de l’éducation de M. Piñera, M. Joaquín Lavín, était également fondateur et actionnaire de l’Université du développement, un établissement privé (12).

La réponse du gouvernement, pour l’heure, consiste à tenter de criminaliser les manifestants. La presse ne manque pas de souligner les exactions de fractions violentes, parfois infiltrées par des policiers en civil (comme l’ont démontré de nombreuses vidéos et photographies (13)). Le 4 août, estimant qu’il y a « une limite à tout », M. Piñera faisait interdire une manifestation sur l’avenue Alameda (choisie par les étudiants parce qu’évoquée par Allende dans son ultime discours) : la répression y fut systématique, avec plus de 870 interpellations. Mais la violence policière n’a fait qu’accroître le soutien populaire aux manifestants. Le soir même, les cacerolazos (manifestations au cours desquelles chacun maltraite une casserole) retentissaient à travers le pays : l’intransigeance gouvernementale avait transformé le défilé en « protestation nationale », terme utilisé pour décrire… les rassemblements en faveur de la démocratie à l’époque de la dictature.

Les étudiants demeurent mobilisés. Avec l’ensemble de leurs soutiens – qui ne ne se cantonnent plus aux classes moyennes, la brèche est ouverte.

Le Monde Diplomatique septembre 2011

(1) Plus de deux cents mille personnes les 16 et 30 juin, le 14 juillet puis, à nouveau les 9 et 18 août).

(2) El regreso del idiota, Alvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Albero Montaner, préface de Mario Vargas Llosa, Random House S.A., Mexico, 2007.

(3) Ibid. Lire également Franck Gaudichaud, « Au Chili, les vieilles lunes de la nouvelle droite », Le Monde diplomatique, mai 2011.

(4) « Estudio sobre las causas de la deserción universitaria », Centro de Microdatos, Département d’Economie, Université du Chili.

(5) Lire Alain Devalpo, « Mapuches, les Chiliens dont on ne parle pas », La valise diplomatique, 15 septembre 2010.

(6) La Concertation pour la démocratie est une alliance de centre gauche, aujourd’hui composée de quatre partis (Parti socialiste [PS], Parti pour la démocratie [PPD], Parti démocrate-chrétien [PDC] et Parti radical social-démocrate [PRSD]) qui a gouverné pendant vingt ans, à la chute de la dictature.

(7) Mario Garcés Durán, directeur de l’organisation non gouvernementale (ONG) Education et communication (ECO). Entretien avec la BBC Monde.

(8) L’entreprise d’Etat d’extraction du cuivre Codelco n’a jamais été privatisée, mais la dictature a ouvert de nouvelles concessions au profit de multinationales. La Concertación a suivi la même politique. A l’heure actuelle, 70 % du cuivre chilien est exploité par des entreprises étrangères. Voir le site du Comité de défense et de réappropriation du cuivre.

(9) Voir le site Internet d’Accion.

(10) Image due à la couleur des uniformes blancs et noirs des élèves des collèges publics.

(11) Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ; « Rapport régional sur le développement humain pour l’Amérique latine et les Caraïbes » (pdf).

(12) Le ministre de l’éducation Joaquín Lavín a été remercié en plein conflit, le 18 juillet. M. Piñera l’a maintenu au sein de son cabinet. Le nouveau ministre de l’éducation se nome Felipe Bulnes.

(13) Voir par exemple « Carabineros infiltrados en protestas » sur le site de la chaîne Chilevision.

Un héritage encombrant

Constitution

La Constitution en vigueur date de 1980 : elle fut approuvée (grâce à la fraude) sous la dictature. Antidémocratique, elle assure presque mécaniquement la moitié des sièges du Sénat et de la Chambre des députés à la droite chilienne, pourtant minoritaire.

Education

En 1981, Augusto Pinochet réforme le système universitaire et élimine l’éducation supérieure gratuite. Le 10 mars 1990, la veille de son départ, il promulgue la Loi organique constitutionnelle de l’enseignement (LOCE), qui réduit encore le rôle de l’Etat dans l’éducation et délègue de nouvelles prérogatives au secteur privé.

Protection sociale

En 1980, la dictature privatise le système de retraites (Décrets 3.500 et 3.501 proposés par le frère de M. Piñera, José). En 1981 sont créés les Isapres, systèmes de santé privés. Ils ne seront pas renationalisés lors du retour à la démocratie.

Médias

Le jour du coup d’Etat, la junte publie le bando 15 (arrêt n° 15) qui interdit tous les journaux sauf El Mercurio et La Tercera, à l’origine des deux groupes de presse qui contrôlent le secteur des médias chiliens aujourd’hui.

Voir aussi : Rubrique Amérique Latine , Chili, On Line, Du retour des Chicago boys,

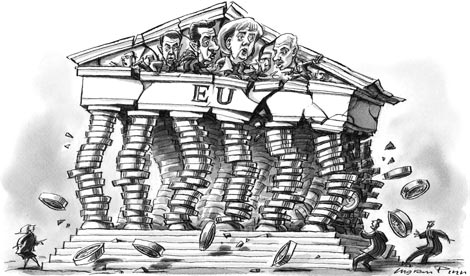

Probablement comme elle le fait en Grèce aujourd’hui, manifestations de masse et émeutes comprises. Car c’est exactement ce qu’a fait le gouvernement grec. Les chiffres ci-dessus sont simplement proportionnels aux dimensions respectives des deux économies. Certes, le gouvernement américain ne se risquerait jamais à ce qu’a entrepris son homologue hellène : n’oubliez pas que la bataille du budget d’avril dernier, qui a vu les républicains de la Chambre menacer de faire tomber le gouvernement, a abouti à des coupes budgétaires de 38 milliards de dollars seulement.

Probablement comme elle le fait en Grèce aujourd’hui, manifestations de masse et émeutes comprises. Car c’est exactement ce qu’a fait le gouvernement grec. Les chiffres ci-dessus sont simplement proportionnels aux dimensions respectives des deux économies. Certes, le gouvernement américain ne se risquerait jamais à ce qu’a entrepris son homologue hellène : n’oubliez pas que la bataille du budget d’avril dernier, qui a vu les républicains de la Chambre menacer de faire tomber le gouvernement, a abouti à des coupes budgétaires de 38 milliards de dollars seulement. A en juger par la toute dernière révision de l’accord entre le FMI et Athènes, il semblerait que l’euro soit encore surévalué de 20 à 34 % pour l’économie grecque. Ce qui écarte encore un peu plus la possibilité d’une reprise engendrée par une “dévaluation interne” – qui consiste à rendre l’économie plus compétitive en maintenant le chômage à un niveau extrêmement élevé pour faire baisser les salaires. Mais le plus gros problème, c’est que la politique budgétaire du pays ne va pas dans le bon sens. Et, évidemment, Athènes ne peut pas faire jouer la politique monétaire, puisqu’elle est sous le contrôle de la BCE.

A en juger par la toute dernière révision de l’accord entre le FMI et Athènes, il semblerait que l’euro soit encore surévalué de 20 à 34 % pour l’économie grecque. Ce qui écarte encore un peu plus la possibilité d’une reprise engendrée par une “dévaluation interne” – qui consiste à rendre l’économie plus compétitive en maintenant le chômage à un niveau extrêmement élevé pour faire baisser les salaires. Mais le plus gros problème, c’est que la politique budgétaire du pays ne va pas dans le bon sens. Et, évidemment, Athènes ne peut pas faire jouer la politique monétaire, puisqu’elle est sous le contrôle de la BCE.