Gilles Kepel dénonce une classe politique « nulle », à propos des réactions sur l’attentat de Nice Joël Saget/Afp

Sur France Inter, au lendemain de la tragédie de Nice, Gilles Kepel a dénoncé une « classe politicienne nulle » face aux changements du monde. Question: l’opinion publique française a-t-elle les politiques qu’elle mérite?

« Notre classe politicienne est nulle ». Le jugement est terrible. Surtout quand il est prononcé, au lendemain d’un événement aussi épouvantable que l’attentat de Nice, par une autorité reconnue comme le spécialiste du djihadisme Gilles Kepel. C’était ce vendredi matin, sur France Inter, où le chercheur était appelé à donner son sentiment sur les réponses politiques apportées ou suggérées par les uns et les autres face à la tragédie terroriste: « débat minable, pas du tout à la hauteur du défi. Notre classe politicienne est nulle face à cela, elle donne le sentiment de courir derrière l’événement, d’être intéressée surtout par ses chamailleries ».

Le propos touche, qui vise l’ensemble d’un personnel politique qui donne le sentiment de se raccrocher à des réflexes de posture et de communication comme dépourvus de sens, comme s’il était dépassé par la dimension historique des événements auquel il est confronté.

La sentence sans appel de Gilles Kepel ne vise pas seulement la gauche de gouvernement, François Hollande, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve. Il inclut également les gauches de la gauche, dont certains représentants, en dépit de tout bon sens, continuent de dénoncer l’Etat d’urgence, Les Républicains de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, qui oscillent entre obligation d’union nationale et tentation polémique, et le Front national de Marine Le Pen et Florian Philippot.

A en croire Kepel, les uns comme les autres ne comprennent pas le bouleversement de l’histoire auquel ils sont confrontés.

Un problème de logiciel

D’une part, en ce qu’ils ne comprennent pas l’ennemi et son fonctionnement, pourtant transparent: « le logiciel de ce terrorisme-là n’a toujours pas été compris par le pouvoir politique, quel qu’il soit (…) On est dans une autre dimension, il ne s’agit pas de dire qu’on va faire appel à la réserve, tout le monde sait que les forces de l’armée et de la police sont épuisées ».

D’autre part, en ce qu’ils n’en discernent l’objectif, présent en toutes lettres dans « les textes mis en ligne depuis 2005 par ce djihadisme de troisième génération: il faut épuiser les forces de l’ordre et il faut faire en sorte que la société, qui est totalement déboussolée, se prépare à une logique de guerre civile entre enclaves de confessions différentes ».

Face à ce danger, le gouvernement, chaque fois dans l’urgence, procède à des annonces qui ont pour objet de rassurer, autant que faire se peut, l’opinion. A chaque tragédie, le curseur du déploiement des forces policières et militaires monte d’un cran. Après Nice, c’est la Réserve qui est convoquée. Et l’état d’urgence maintenu pour trois mois encore. Le gouvernement pouvait-il faire autrement, dans les heures qui suivent un acte de la nature de celui commis à Nice? Non. Il fallait envoyer des signaux de rassurance l’opinion inquiète. Mais cette même opinion inquiète, en demande d’actes immédiats, sait aussi que ce qui a eu lieu à Nice relève de la menace auscultée par Gilles Kepel. Des sentinelles déployées ici et là ne suffisent pas à empêcher un individu déterminé à passer l’acte.

Partenaire du gouvernement, ses oppositions de droite, d’extrême droite et d’extrême gauche paraissent aussi éprouver de la peine à se hisser à la hauteur du rendez-vous de l’histoire. On ne sait pas encore tout du scénario de la tragédie de Nice que certains sont déjà affairés à dénoncer le pouvoir en place, à l’accuser les uns à dénoncer le manque de précautions et les failles sécuritaires, à l’image d’un sénateur LR, Philippe Dallier, qui s’est empressé de s’en prendre sur Twitter à François Hollande et Manuel Valls (avant de faire machine arrière toute), les autres à persévérer dans une dénonciation de l’état d’urgence devenue vide de sens. De ce point de vue, Kepel n’a pas tort de pointer ces « chamailleries » vaniteuses.

Gilles Kepel souligne, sans doute à juste titre, les failles des politiques. Mais il devrait aussi s’interroger sur l’état de cette même opinion, en fonction de laquelle les politiques réagissent, cette opinion qui leur demande encore et encore des mesures, des policiers, des troupes et des moyens, mais qui ne fait pas encore toujours la démonstration d’une maturité politique à la hauteur de l’enjeu.

Combien d’autruches béates?

On se souvient, par exemple, de la sortie d’un humoriste face à Manuel Valls, invité de l’émission On n’est pas couché, sur France 2, quelques semaines après les attentats du 13 novembre. Alors que le Premier ministre tentait de faire dans la pédagogie de guerre en période terroriste expliquée à un peuple qui en a perdu l’usage depuis la fin de la Guerre d’Algérie, Jérémie Ferrari s’était abandonné à l’une de ces sorties médiatiques qui caractérisent l’époque: « Vous avez dit qu’on était en guerre. Non, non, non! Vous, votre gouvernement est en guerre, nous on n’est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Vous êtes en guerre, le gouvernement est en guerre, pas nous! »

On rappelle ici la saillie de l’humoriste prétendant au rôle de penseur parce qu’elle est emblématique du problème français. Déni de l’histoire. Refus de la réalité. Fuite. Dérobade. A l’époque, il s’était trouvé bien des gens pour saluer la sortie de Jérémie Ferrari, qui avait cloué le bec de Manuel Valls en se posant en pacifiste qui ne veut faire la guerre à personne. Cette anecdote disait pourtant toute la difficulté de faire de la politique, sous menace terroriste, face à une opinion qui ne veut pas comprendre que l’histoire redevient tragique. Combien de Jérémie Ferrari en France, à droite ou à gauche, à l’extrême droite et à l’extrême gauche? Combien d’autruches béates, la tête enfouie dans les caves de la Ligne Maginot des idéalités infantiles?

La classe politicienne est-elle « nulle » parce qu’elle est, aussi, confrontée à une opinion publique anesthésiée par un demi-siècle de paix, et qui serait devenue en grande partie toute aussi « nulle »? La question mérite d’être posée. Et vite.

Si, comme le dit Kepel, notre classe politique est nulle, tétanisée par une opinion fragmentée, clivée et divisée, le risque est alors grand de voir triompher la stratégie déployée par les ennemis de la France, à savoir « faire en sorte que la société, qui est totalement déboussolée, se prépare à une logique de guerre civile entre enclaves de confessions différentes ». Soit la possible réalisation de l’analyse développée par le directeur de la DGSI Patrick Calvar, qui, auditionné dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de 2015, a déclaré : « la confrontation entre l’ultra-droite et le monde musulman inéluctable ».

Cette perspective est-elle inéluctable? De Hollande à Sarkozy, en passant pas Juppé et Valls, les politiques vont devoir convaincre du contraire. Convaincre Jérémie Ferrari et ses semblables, voilà l’urgence. Et pour ce faire, relire Mendès France, l’apôtre du convaincre en démocratie : « Pour les dirigeants d’abord. Le premier devoir, c’est la franchise. Informer le pays, le renseigner, ne pas ruser, ne pas dissimuler ni la vérité ni les difficultés ; ne pas éluder ou ajourner les problèmes, car dans ce cas, ils s’aggravent ; les prendre de face et les exposer loyalement au pays, pour que le pays comprenne l’action du gouvernement ». Pour ne pas être « nul » aux yeux de Kepel, il faut sans doute renouer avec Mendès.

Source : Challenges 15/07/2016

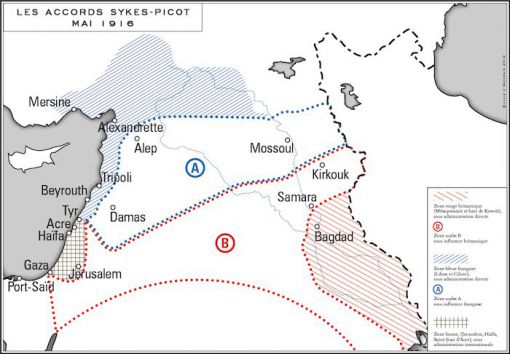

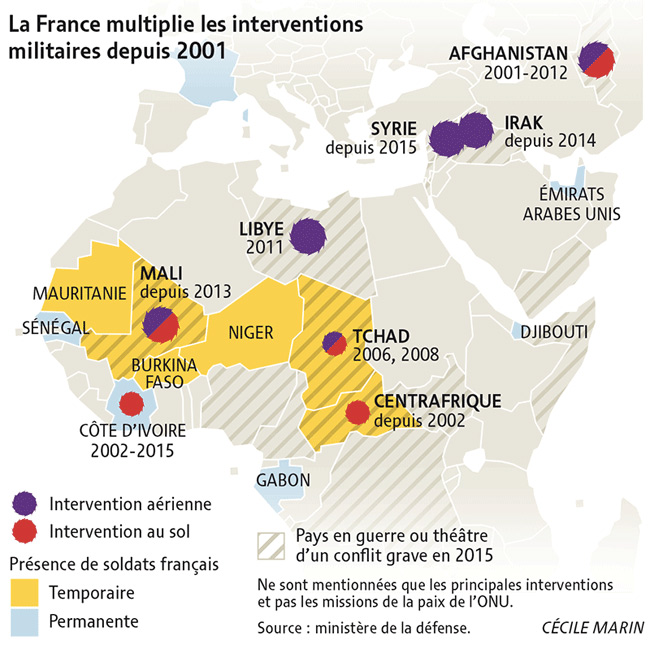

Voir aussi : Actualité France, International, rubrique Médias, rubrique débat, rubrique Education, rubrique Société Citoyenneté, Lettre de Mathilde 17 ans à François Hollande rubrique Politique, Politique Internationale, Nous payons les inconséquences de la politique française au Moyen-Orient, Rubrique Livres, il faut radicaliser la démocratie, rubrique Rencontre, Kepel : « La politique française arabe est difficile à décrypter,