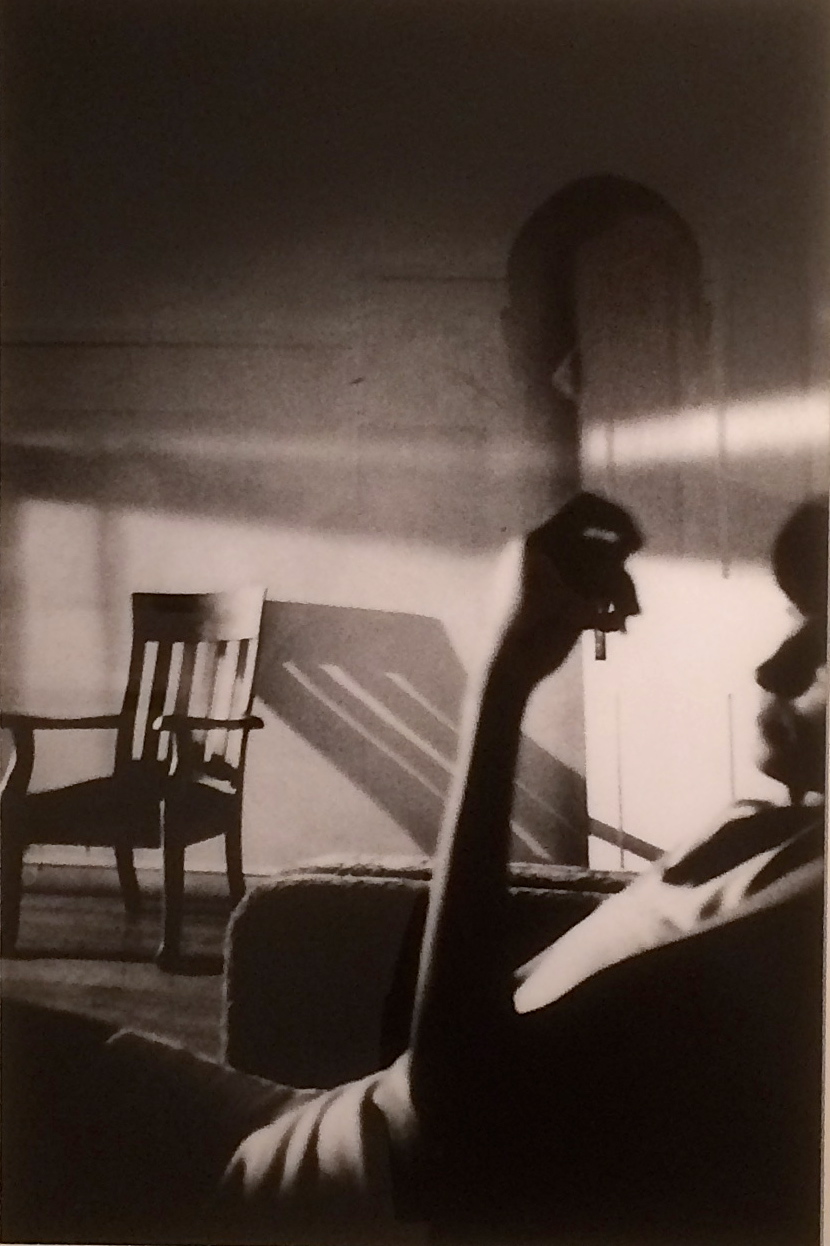

Zero Patience (1993 de John Greyson.

Arts et sida

A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le sida du 1er décembre, Montpellier Danse libère la parole à l’occasion de deux soirées débat suivies de projections. La première qui s’est tenue mardi a évoqué l’impact de cette maladie sur le 7e art.

Montpellier Danse s’inscrit de longue date comme un vecteur de réflexion sur l’influence du sida sur la danse et plus largement sur le monde de l’art. La danse contemporaine a été très tôt sensibilisée à la problématique. « Conséquence de la libération des corps en 1968, l’explosion de la nouvelle danse, portée par la jeune génération, est court-circuitée par le VIH qui fait son apparition en 1985 », rappelle le journaliste spécialisé montpelliérain Gérard Mayen qui animait le débat. Parmi les victimes du virus le danseur, chorégraphe, Dominique Bagouet, fondateur du CCN de Montpellier et du Festival Montpellier Danse succombe à l’épidémie le 9 décembre 1992.

En raison d’un imprévu la critique d’art Elisabeth Lebovici auteure de Ce que le sida m’a fait – Art et activisme à la fin du XXe siècle, (Les presses du réel 2017) n’a pu honorer l’invitation. Dans cet ouvrage très documenté, elle revisite, avec sa mémoire de témoin, les liens entre art et activisme durant les « années sida » en France et aux États-Unis. Elisabeth Lebovici rend compte d’une créativité artistique et activiste née de l’urgence de vivre et du combat pour la reconnaissance de tous·tes avec un point de vue féministe assumée. A ses yeux, « l’homophobie est une forme déplacée de la misogynie», souligne Gérard Mayen.

Élaborer ses propres images

Dans Le sida face à la caméra, (collection Images d’ErosOnyx 2017), le journaliste critique de cinéma Didier Roth-Bettoni s’intéresse au corpus cinématographique ayant trait au sida.

Comme le mouvement gay dans les années 70, le sida génère un cinéma spécifique qui élabore ses propres images dont l’auteur scrute avec pertinence et sensibilité les enjeux. Il démontre comment ce « cinéma de l’intérieur» a participé à la construction de la communauté LGBT mais aussi à la manière dont le reste de la société l’a regardée.

Dans le large éventail des films étudiés, l’auteur distingue sans jugement les films compassionnels comme Philadelphia « qui appelle à la tolérance, avec des limites dans les représentations…» et les films plus engagés, à l’instar de Zero Patience (1993), du canadien John Greyson. Un ovni sulfureux et hilarant qui pose les vraies questions. Projeté à l’issue de la conférence à Montpellier, le film est offert avec l’achat du livre.

« L’objectif de ce courant cinématographique est double, indique Didier Roth-Bettoni : représenter d’une part, des familles alternatives, et un environnement plus chaleureux et joyeux face à une société qui est dans le déni , et évoquer, d’autre part, la représentation de corps vivants, luttant contre le virus mais aussi contre les structures sociales.» L’auteur entend ainsi faire oeuvre d’historien auprès des nouvelles générations pour que «tout ne soit pas à recommencer de zéro.»

JMDH

Prochaine soirée le 7 dec à 17h30 à l’Agora sur le thème La recherche contre le VIH et le sida : un point sur les nouvelles avancées à Montpellier.

Source La Marseillaise 30 /11/2017

Voir aussi : Actualité France : Rubrique,rubrique Livre, Essais, rubrique Cinéma, Politique, société civile, Gay Pride Fête et réaffirmation d’un combat politique rubrique Société, Après «120 BPM», épargnez-nous vos louanges, rubrique Santé, Citoyenneté , Vertus et vices de la comédie sécuritaire, Rubrique Mouvements sociaux, rubrique Histoire, rubrique Danse, Robyn Orlin . Requiem pour une Afrique renaissante, rubrique Société, rubrique Religion, Le pape contre le « fumier du diable »