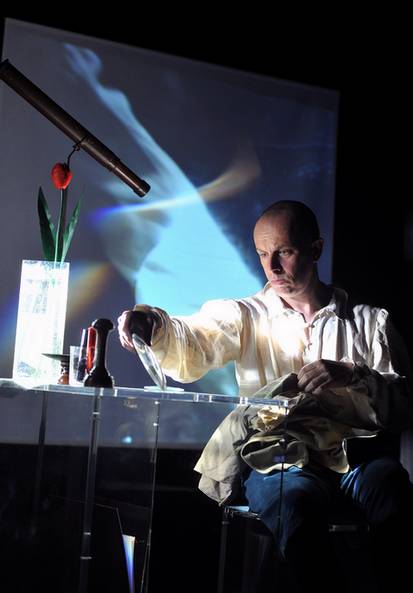

Invité des Chapiteaux du livre de Béziers, le philosophe Frédéric Worms donne ce soir au Théâtre sortieOuest, une conférence sur le thème « Les maladies chroniques de la démocratie ».

Frédéric Worms est philosophe, professeur de philosophie contemporaine, membre du Comité consultatif national d’éthique et depuis septembre 2015, directeur-adjoint de l’École normale supérieure. Frédéric Worms s’intéresse à l’histoire de la philosophie. Il est considéré comme un spécialiste de l’œuvre de Bergson.

Dans votre dernier ouvrage*, vous vous portez au chevet de la démocratie en crise pour poser un diagnostic. Pourquoi avoir user des termes de maladie chronique à propos de la démocratie ?

Pour deux raisons : la thèse de maladie chronique permet de la distinguer de la maladie aiguë. Elle soutient que les problèmes de la démocratie sont structurels à la démocratie elle-même. La crise correspond à une inflation de problèmes structurels qui doivent être contenus. Il nous incombe de les conjurer, de les affronter pour qu’ils ne débordent pas du cadre. Par ailleurs, l’usage du mot maladie, implique que la démocratie peut être plus ou moins en bonne santé et qu’elle fait partie de la vie.

Votre approche s’applique-t-elle à la crise de manière globale ? Relève-t-on par exemple, les mêmes symptômes de Rangoun à Damas ou de la Floride à la Meuse ?

Non, on distingue des seuils. Aucun pays n’est une démocratie parfaite. La France remplit un certain nombre de critères qui restent inexistants dans d’autres pays.

Vous soulignez l’état d’une partie grandissante de l’opinion qui pense que la démocratie est terminée, pour avoir gagné un statut incontournable ou parce qu’elle est perdue. Ce qui dans les deux cas revient à éluder les questions…

Exactement, ce sont deux erreurs qui se nourrissent l’une l’autre, la démocratie ce n’est justement pas tout ou rien. Ce raisonnement peut conduire à faire la guerre au nom de la démocratie. Je me prononce plutôt en faveur des tribunaux internationaux, que pour les interventions militaires. Parce que la guerre contribue à renverser tous les principes moraux et politiques de la démocratie. Aucune démocratie n’est complète, elle doit toujours être pensée, programmée. La démocratie fait émerger des problèmes à résoudre, elle n’a pas vocation à les faire disparaître.

Votre démarche ne se limite pas au mode de gouvernance cependant, peut-on considérer que le régime politique français est tempéré d’une part de monarchie voire d’aristocratie ?

Je ne le pense pas. Ceux qui évoquent une monarchie constitutionnelle, liée au présidentialisme font planer l’idée que nous ne serions plus dans une République, hors, c’est faux ! Cette posture présente le risque de leurrer les citoyens. C’est une forme rhétorique permettant d’exporter les principes pour finalement abandonner la défense de ces principes. Cela n’empêche pas pour autant de critiquer la 5e République mais il faut formuler des critiques avec des exigences précises. Le système français n’est pas parfait mais il permet de peser sur le gouvernement.

Dans votre interprétation de la crise, vous soulevez la convergence de trois dangers que sont le soupçon, le racisme et l’ultralibéralisme. En quoi le cynisme contemporain repose-t il sur un déni de démocratie ?

L’esprit a besoin d’une confiance pour pénétrer la démocratie et la faire vivre. Lorsqu’on vous dit : on vous ment ou tous pourris, on sape cette confiance. Si certains médecins acceptent les cadeaux des laboratoires, cela ne signifie pas que tous les médecins sont corrompus. On a le droit de critiquer mais on ne doit pas saper la démocratie au nom de la démocratie. Tout citoyen se conforme à des principes, le peuple n’a pas tous les droits. La démocratie appelle aussi à une auto-limitation.

Le racisme vous apparaît comme une maladie de la représentation de soi-même ?

Le racisme, c’est l’illusion de penser qu’il y a eux et nous. Le racisme, c’est une idée de l’autre mais aussi de soi-même qui sous-tend que nous n’avons pas de problème. C’est un piège. Un peuple fort et démocratique assume cette discussion. Il se reconnaît par ses institutions et reconnaît les différences.

Bergson définit les principes moraux comme une nécessité pour la société de régler la liberté humaine. N’est-ce pas tout le contraire que prône aujourd’hui l’Occident ultra libéral sous couvert d’assurer notre sécurité ?

Même les libertés peuvent devenir des idéologies si on ne voit pas qu’il faut les construire à travers les institutions. L’erreur du libéralisme est d’avoir opposé la liberté à la loi. La liberté c’est bien, mais il faut apprendre que l’on a besoin des autres. Pour les bébés ou les vieillards, c’est une évidence. Les catastrophes qui sont terribles nous le rappellent parfois.

Face à la convergence des dangers, vous prônez la résistance, sous quelle forme de lutte ?

Dans un pays comme la France, des luttes peuvent s’organiser dans le cadre des institutions, de l’université, de la presse … Nous vivons dans une démocratie mûre, épanouie et solide qui dispose de cadre pour sa propre critique. Nous avons les moyens de lutter sans se cacher, sans avoir peur.

Pour reprendre la question d’Adorno : peut-on mener une vie bonne dans une société mauvaise ?

C’est la vraie question philosophique. J’espère que oui. Cette vie bonne peut être heureuse, mais il faut être critique. Les gens qui critiquent la démocratie sont des gens heureux. Et ce sont souvent ceux qui sont heureux qui font progresser les choses.

Ce travail intérieur aux relations humaines vous situe dans un esprit rousseauiste, comme votre présence au sein du Comité national d’éthique. Quels sont les dossiers importants qui arrivent sur la table ?

Le dossier de la PMA, et ceux liés aux nouveaux progrès scientifiques dans le domaine de la biomédecine, du génome, ou encore de l’intelligence artificielle, de la nouvelle médecine connectée. Dans dix ans la médecine sera transformée. Nous serons soignés à distance avec nos téléphones. Comment cela restera-t-il éthique ? Comment cela restera-t-il un soin ? Comment avoir le sentiment d’être soigné par quelqu’un dans ce cadre ? Que fera-t-on des données médicales fournies ? Tout cela pose des problèmes relatifs à la démocratie…

« La convergence n’est pas à inventer puisqu’elle nous fait déjà vivre et avancer », votre conclusion porte à l’espérance. Est-ce un appel à l’introspection ?

C’est un appel à l’endurance lucide, regarder ce qui nous fait vivre, nous permet de comprendre…

Réalisé par Jean-Marie Dinh

*Les maladies chroniques de la Démocratie, éditions Desclée de Brouwer, 18,90 euros.

Source La Marseillaise.23/09/2017

Voir aussi : Rubrique Rencontre, Jean- Claude Milner, rubrique Philosophie, rubrique Livre, Essais,