Tribune de Barbara MÉTAIS-CHASTANIER

Depuis quelques mois, un même mot d’ordre se fait entendre : les lieux d’art et de culture devraient être des lieux «populaires» et «soucieux des goûts de chacun». Vague succédané démagogique du «populaire» des années 50 défendu par un Vilar ou un Vitez, le «populaire» semble aujourd’hui n’être qu’un vulgaire cache-sexe pour des politiques culturelles populistes qui n’hésitent pas à prendre les commandes de lieux artistiques quand leur programmation ne s’ajuste pas aux cahiers des charges municipaux. Celui qui est toujours instrumentalisé par le discours d’un «populaire» s’abritant derrière l’étendard de la «démocratie», c’est le public. Le «vrai» public, entendons-nous bien. Celui qu’on dit «empêché». Celui qui comme la vérité d’X-Files est toujours ailleurs. Et c’est au nom de ce Vrai Public, au nom de ce vague fourre-tout qu’est devenu le «peuple», que le «populaire» se voit réduit au rang de produit culturel consensuel. Le «populaire» et son «peuple» n’auront, d’ailleurs, jamais été autant mobilisés que depuis qu’on les aura vidés de leur substance en rangeant au placard la lutte des classes et les outils de l’analyse marxiste.

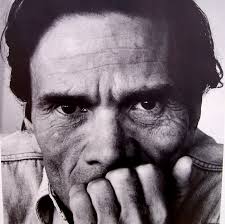

Pasolini annonçait déjà dans les années 60 la puissante progression de ce nouveau fascisme, celui du conformisme, du conservatisme, de l’anti-intellectualisme et de sa suite, la consommation culturelle. Il semble que depuis le virage à droite des années 80 et depuis les dernières élections, il trouve sa pleine mesure, comme en témoignent les cas du Forum du Blanc-Mesnil et de la Panacée à Montpellier [lire ci-dessous, ndlr]. Le premier s’est vu retirer le soutien de la mairie qui a voté le 13 novembre la sortie du conventionnement, mettant ainsi en péril le devenir du lieu. Le second serait sous la menace d’une mise à l’index, le programme pour l’année 2015 étant gelé jusqu’à une date indéterminée. D’un côté comme de l’autre, c’est la même rhétorique populiste et paternaliste qui prétend donner le ton en choisissant, au nom des citoyens, des programmes sans ambition autre que celle de ratisser le plus largement possible. Se diffuse, ainsi, à gauche comme à droite, un discours anti-élitiste qui privilégie les formes les «moins contraignantes», selon les mots de Karim Boumedjane, chargé de la culture au Blanc-Mesnil, au détriment de l’exigence artistique : en temps de crise, l’art est prié de payer son tribut au social et à un vague «commun», qui n’existe que comme figure idéologique de la démocratie, pour justifier de son utilité.

Rien de nouveau sous le soleil. On se souvient que le FN avait fait du Centre chorégraphique de Rillieux-la-Pape de Maguy Marin l’une de ses principales cibles lors de sa campagne pour les municipales. La danse contemporaine à Rillieux-la-Pape ? Vous n’y pensez pas. Le contribuable n’a pas à payer pour ça. C’était en 2001. Plus de dix ans plus tard, c’est désormais l’UMP qui s’occupe de sangler les museaux en brandissant le pavillon réactionnaire d’un «populaire» qui cache difficilement ses atours populistes : en juin, le Théâtre Théo Argence de Saint-Priest voit sa programmation amputée de plus de la moitié de ses spectacles. Les motifs de l’annulation ? La nouvelle mairie UMP souhaite voir à l’affiche du théâtre des formes «plus populaires». Le «populaire», comme nous l’explique l’édito de saison qui n’est d’ailleurs pas signé par la directrice du lieu, Anne Courel, littéralement menottée par les décisions municipales et licenciée depuis, mais par le mai(t)re de Saint-Priest, et sa première adjointe à la Culture (avec majuscule), c’est donc enfoncer les portes, de préférence ouvertes : «L’accès à la culture ne se fait pas par une seule porte d’entrée. Chacun doit pouvoir venir avec sa sensibilité, sa liberté, ses goûts ; voir ou entendre ce qu’il aime.»

Qu’il s’agisse du FN, de l’UMP ou du PS, la mode semble être aujourd’hui à une resucée molle du terme «populaire», vague chewing-gum qui passe de bouche en bouche, et semble se résumer à ce concept flou : le plus petit dénominateur commun est la seule chose à laquelle doit pouvoir se ramener une œuvre pour échapper au constat d’élitisme. On serait tenté d’en rire (jaune) si cette réappropriation populiste du populaire ne s’exprimait pas par une politique de censure, qu’elle soit institutionnelle (comme dans les cas précédents) ou plus simplement réactionnaire : les cas de Brett Bailey, Mac Carthy, Rodrigo Garcia, Romeo Castellucci, Céline Sciamma ou Benjamin Parent sont là pour nous le rappeler.

«Populaire» désigne pourtant tout autre chose que la somme de ces compromis : il est le nom qui rappelle que l’expérience esthétique est le fruit d’un apprentissage, ce qui signifie que le public n’existe pas mais qu’il est construit, attendu, espéré ou méprisé par des œuvres qui dessinent pour lui la carte de ses possibilités ; que chacun(e) – quel(le) qu’il(elle) soit – est en mesure de décider de ce qui l’intéressera ou non – car la Princesse de Clèves circule en toute main – ; que la culture ne saurait se réduire à une vague collection d’objets disposés sur des étagères municipales pour justifier du devenir des ressources fiscales, mais qu’elle est d’abord une série de relations individuelles et collectives construites avec ceux-ci ; que l’art n’est pas qu’un divertissement compensatoire et qu’il peut être une manière d’organiser le pessimisme et de distribuer dans le réel l’élan du nouveau.

Si on interroge ce que cherchent à construire ceux qui s’appuient sur cette répartition falsifiée qui voudrait distribuer d’un côté l’art élitiste – excluant car réservé aux élus et nobles éclairés -, et de l’autre une culture divertissante, tout public, pour chacun plus que pour tous, que voit-on ? Que masque cette mobilisation d’une fracture purement idéologique, sinon l’abandon du projet émancipatoire par l’art et la culture au profit d’une politique de réparation sociale si possible rapide, peu coûteuse et consensuelle. Car c’est bien à ces inégalités – économiques, sociales culturelles – qui distribuent les inégalités d’accès aux œuvres qu’il faut s’attaquer, et non aux jugements de surface qui n’en sont que les symptômes.

C’est à ces fabriques de l’exclusion qu’il faut s’en prendre, en interrogeant cette logique de distribution poujadiste qui décide, en mettant au rebut les questions de classe, de ce qui fait écart et de ce que «peut/veut» voir le peuple.

L’élitisme qui ne dit pas son nom, c’est celui qui concède au précariat et au prolétariat un folklore médiocre pour justifier et confirmer ce qu’il se proposait de démontrer.

Barbara MÉTAIS-CHASTANIER Maître de conférences en littérature française contemporaine, dramaturge

Source Libération 01/12/2014

Voir aussi : Rubrique Politique, Politique culturelle,