La résistance vietnamienne face à la plus grande puissance militaire du monde

La résistance vietnamienne face à la plus grande puissance militaire du monde

L’escalade n’a pas provoqué l’effondrement de la République démocratique du Vietnam, bien que les Etats–Unis, selon leurs propres sources, aient largué près de 100 000 tonnes de bombes. Comment un petit pays agricole a-t-il pu, grâce à sa détermination et à son ingéniosité, résister à la nation technologiquement la plus avancée du monde ?

Les réponses à cette question ne peuvent être trouvées qu’à travers une connaissance des réalités de la campagne vietnamienne. Il y a des raisons historiques, dues aux structures de la société rurale vietnamienne et des raisons politiques dues aux structures organisationnelles que le régime a su mettre en place. C’est une vaste décentralisation au profit des campagnes, facilitée par les traditions communolistes du village et dotée d’un niveau technique remarquable qui permet au Nord-Vietnam de tenir. L’escalade, qui visait à affaiblir le Sud en frappant le Nord s’est révélée un échec dont la récente offensive du FNL démontre l’ampleur ; tandis que l’importance des forces nord-vietnamiennes engagées à Khe-San prouve l’incapacité des bombardements aériens à interrompre les communications de la République démocratique du Vietnam au niveau du 17e parallèle et sa vitalité.

L’escalade commencée il y a trois ans, en février 1965, a provoqué la dispersion. Evacuation des usines non touchées en province, où elles sont reconverties en ateliers ; réorientation de la production en fonction de l’effort de guerre ; autonomie des provinces. Certes la vie économique est frappée par les bombardements, notamment dans le domaine industriel et dans l’infrastructure routière. Mais elle est stimulée aussi par le climat psychologique de patrie en danger, de défense de l’indépendance nationale. Les communications détruites sont rétablies et démultipliées ; les ponts remplacés et doublés. La production agricole continue de croître bien qu’une partie de la main-d’oeuvre rurale soit mobilisée pour d’autres tâches. L’escalade a cimenté la cohésion du Nord et accru son dynamisme social. La dignité nationale recouvrée par l’indépendance est ressentie au Vietnam comme un bien sans prix.

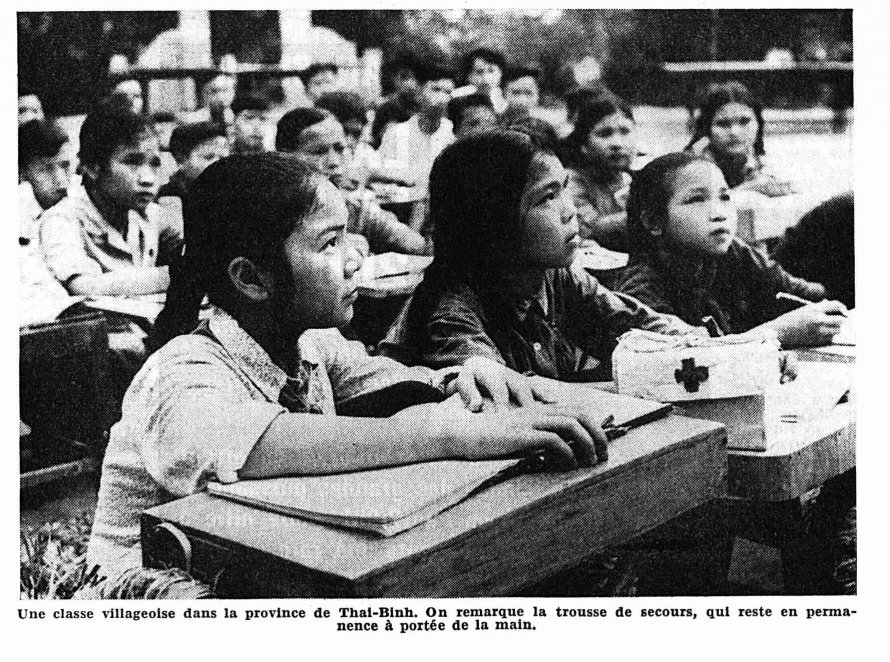

On estime souvent que la R.D.V. peut tenir parce que c’est un pays encore non industrialisé, arriéré. Ce n’est exact qu’en partie. En fait, ce qui Permet au Nord-Vietnam de résister, c’est le haut niveau organisationnel et technique du village et de la province. Quel pays « sous-développé » peut se targuer d’avoir dans chaque village une école et un poste sanitaire avec son médecin auxiliaire ? C’est le cas du Nord-Vietnam. Au niveau du district, il y a les écoles du 2e cycle et les hôpitaux où l’on soigne des cas graves dépassant la compétence du poste sanitaire de village. Au niveau de la province, il y a les écoles du 3e cycle, les écoles professionnelles et l’hôpital où les interventions les plus complexes peuvent être pratiquées. La province se suffit, pour l’essentiel de ses besoins alimentaires, sanitaires et scolaires.

Secourir sur place

La guerre aérienne pose un problème particulier : il peut y avoir des blessés n’importe où, n’importe quand. Au Vietnam, où les moyens de communication et de transport sont rendus complexes à cause des bombardements, on a décidé de secourir sur place, partout. La difficulté c’est qu’il faut mettre en place un réseau médical très décentralisé, ce qui est en contradiction avec ce que l’on appelle le « sous-développement ». Ce réseau, le régime n’a pas attendu l’escalade pour commencer à le mettre en place, contrairement à de nombreux pays nouvellement indépendants d’Asie et d’Afrique où l’on a hypertrophié la capitale au détriment des campagnes.

Au lendemain de l’indépendance l’état sanitaire était déplorable. On manquait de médecins et l’on s’efforça de former en masse infirmiers, sages-femmes, médecins-auxiliaires et médecins, qui furent envoyés à la campagne. L’effort porta tout d’abord sur la prophylaxie : prévenir avant d’avoir à guérir. L’eau était génératrice d’un grand nombre de maladies : à la moindre pluie, toutes les immondices étaient drainées vers les mares. On construisit des fosses septiques doubles : villages propres, rizières bien fumées ; on creusa des puits à margelle. En quelques années, avec la généralisation de la vaccination, la variole, le paludisme, la poliomyélite disparurent pour l’essentiel ; la typhoïde devint sporadique. Pour gagner du temps, on spécialisa les médecins-auxiliaires dans les maladies les plus fréquentes dans les villages. En 1959, pour opérer par exemple l’entropion (dû au trachome) il fallait aller à Hanoï : il y avait des centaines de milliers de cas de trachome. On apprit aux médecins auxiliaires à découper la paupière et à suturer, opération manuellement délicate mais techniquement facile. Aujourd’hui, soigné au village même, le trachome a pratiquement disparu.

Avec le développement de l’escalade, le nombre de chirurgiens et d’aides-chirurgiens a été multiplié. Chaque commune a un comité médical de trois à cinq membres, responsable de l’hygiène et de la prophylaxie. Elle a également dans son poste sanitaire une infirmière et un poste d’accouchement.

Dans la province de Hung-Yen par exemple, il y a plus de huit cents médecins, auxiliaires et cinquante médecins pour 670 000 habitants. En 1954 il y avait un médecin et quatre infirmiers. En 1962 il y avait trois médecins et trente médecins-auxiliaires. A ces chiffres on mesure à la fois l’effort de formation médicale et l’importance de la dispersion.

Les hôpitaux de province comme les hôpitaux de district ont été bâtis ou rebâtis depuis l’escalade, par petits bâtiments dissimulés sous les arbres afin d’être le moins repérables possible. Car les Américains détruisent aussi les hôpitaux : il est démoralisant, en temps de guerre, de penser qu’on ne pourra pas être soigné. Un hôpital de district, relais entre le poste sanitaire et l’hôpital de province, toujours dans la province de Hung-Yen : 50 lits, un médecin-chirurgien, quatorze médecins-auxiliaires dont huit femmes, qui tous ont suivi une année de cours supplémentaire pour pouvoir servir d’aide-chirurgien (cela depuis l’escalade). L’hôpital a été dispersé en 1966. Le personnel médical groupe au total quarante personnes. L’hôpital couvre 95 000 habitants — pour les cas graves seulement. La salle d’opération, au toit de chaume, a été entièrement tapissée d’un parachute américain pour éviter la poussière. Il y a une section oto-rhino ; une section gynécologie ; des rayons X (scopie) ; un laboratoire qui s’est développé depuis l’escalade, pour des analyses naguère effectuées au niveau de l’hôpital provincial seulement. Naturellement, la section chirurgicale est la plus active : amputations, perforations, fractures, etc., et d’autres opérations non dues à la guerre : calcul rénal, gastrectomie, etc. En ce qui concerne les blessures de guerre, on peut tout soigner à l’hôpital de district, sauf celles du thorax (poumon et coeur) pratiquées par l’hôpital de province. Par contre, médecins-auxiliaires et infirmiers de village savent pratiquer une perfusion — naguère réservée aux seuls médecins — pour faire les injections de sérum glucosé en intraveineuse (goutte-à-goutte) qui permettent aux blessés de supporter le traumatisme.

Comme les médicaments ne surabondent pas, des commissions ont examiné, avec les médecins traditionnels de village, les ressources de la pharmacopée vietnamienne. Ainsi les deux médecines sont-elles sollicitées et leur combinaison permet de pallier la relative pénurie. La tuberculose soignée en Europe par l’association du rimifon, de la streptomycine et du P.A.S. est souvent soignée au Vietnam par une association de rimifon et d’injection de filatov aux points d’acupuncture.

L’école sous les bombes

IL y avait, en 1967, 6 % d’écoliers de plus au Vietnam qu’en 1965. Et il est vrai que l’image des enfants allant chaque jour à l’école, désormais située hors des villages, ou en revenant est aussi familière que celle du paysan occupé à sa rizière. Tous les enfants de sept à onze ans suivent les cours du 1er cycle. Le second cycle est de trois ans, ainsi que le troisième. L’alphabétisation des adultes a été réalisée il y a déjà plusieurs années. Cela a été possible parce que le Parti des travailleurs a adopté la langue nationale à tous les échelons de l’enseignement.

Depuis deux ans on a, sans modifier en profondeur les programmes, simplifié certaines parties pour les centrer sur l’essentiel, les déplacements pour se rendre à l’école et les alertes diminuant le temps utile. Les instituteurs mettent au point des cours abrégés au cas où la guerre deviendrait plus dure encore. Les cours se font dans des classes où le passage entre les rangées de bancs a été transformé en tranchée. Il y a également des abris et des murets contre les bombes à billes construits par les coopérateurs et les professeurs. Les élèves portent d’épais chapeaux de fibres tressées contre les éclats et des trousses de secours. Les difficultés matérielles (cahiers, crayons, etc.) sont grandes, mais la volonté d’apprendre plus grande encore : les professeurs expliquent aux élèves qu’ils participent à la iutte en apprenant mieux et davantage. Tout ramène à la guerre ; jusqu’aux modelages dont le sujet presque unique est l’avion. L’instruction de second cycle, et de troisième cycle dans une certaine mesure, tout en donnant une culture générale et une formation politique, ne néglige pas les aspects agronomiques. On étudie le sol, les engrais, les semences, les problèmes hydrauliques, les instruments aratoires ; il y a des cours de technique agricole, avec des travaux pratiques sur le terrain expérimental appartenant à l’école. Les élèves reçoivent ainsi une éducation adaptée aux besoins de la société dont ils sont issus et, compte tenu de leurs connaissances, vont concourir à hausser le niveau technique des campagnes. Après leurs études, ceux qui ne sont pas envoyés à l’université ou à l’école professionnelle se mettent sous la direction de l’équipe technique dirigeant la coopérative. Les professeurs viennent trouver les dirigeants de la coopérative pour les mettre au courant de la formation des élèves afin que ceux-ci soient utilisés au mieux de leurs compétences.

Des cours du soir existent, pour le perfectionnement des adultes, dans tous le pays, et ces cours sont pleins de monde. Au Vietnam le prestige séculaire des lettrés a créé une tradition d’étude qui malgré la guerre, est encouragée par l’Etat afin d’élever le niveau technologique de la nation. De nombreux villages ont aussi des écoles maternelles, animées par de jeunes institutrices. Plus rarement, mais en proportion non négligeable, il y a des crèches.

L’encadrement du village

L’aspect du village vietnamien a été deux fois modifié depuis la guerre de libération nationale. La paix avait apporté les puits à margelle, les fosses septiques, des maisons en dur parfois ; des aires à battre devant le seuil de chaque maison. La guerre, quand elle n’a pas détruit, a amené les trous individuels sur les chemins qui mènent aux champs, des abris, des murets contre les bombes à billes, des tranchées creusées sous les lits.

Chaque coopérative comprend un certain nombre de brigades de travail — de 50 à 100 membres selon l’importance du village. Le responsable de la brigade est élu par les travailleurs. La rétribution se fait à la journée — unité qui vaut dix points. Les points sont calculés selon la nature du travail. A la tête de chaque coopérative, il y a un comité de parti et un comité administratif. Le comité de parti comprend quinze personnes, élues par les membres du parti (le pourcentage des membre du parti oscille autour de 3 %). Le comité de parti comprend des femmes — celles-ci représentent environ 30 % des membres du parti dans les villages et elles ont entre vingt et trente ans. C’est la nouvelle génération qui est membre du parti chez la femme. Le comité de parti se réunit trois fois par mois — sans compter les réunions extraordinaires — et discute de toutes les affaires concernant le village, prend des décisions concernant la vie et l’organisation de la commune. Le comité de parti est également chargé d’expliquer la ligne ou la consigne du parti, tandis que le comité administratif se charge de l’application pratique de la ligne.

Le cadre politique du village est différent du fonctionnaire-mandarin. Celui-ci imposait brutalement les décisions de l’Etat ; le cadre du parti, en principe, doit convaincre ses co-villageois et gagner leur adhésion : même rétribué en partie par l’Etat, il est tenu de participer à la production, afin de compléter son salaire, fixé sur les trois quarts du meilleur salaire de la coopérative. Sa femme travaille comme les autres paysannes. Naturellement, comme nous le verrons plus loin, l’autoritarisme à tous les échelons s’est maintes fois manifesté dans les comités de parti. Par contre le phénomène de la corruption est une anomalie, ce qui vaut la peine d’être signolé lorsqu’on connaît les pays nouvellement indépendants d’Asie et d’Afrique.

Chaque mois, le secrétaire et un autre membre du comité vont au comité de province étudier les directives générales de la province et reviennent en informer la commune. Chaque mois également, le secrétaire de la commune organise pour tous les membres du parti du village un cours d’éducation politique. Des cours sont donnés au niveau du district aux membres du comité du parti de la commune. C’est le parti, enfin, qui impulse la production.

Le conseil populaire se compose de trente membres élus par tous les coopérateurs. Il comprend quinze hommes et quinze femmes qui élisent à leur tour les neuf membres du comité administratif : quatre femmes et cinq hommes. Souvent, une partie du comité administratif est aussi composée de membres du parti. Le conseil, élu pour deux ans, est chargé d’expliquer la politique de l’Etat que le conseil populaire répercute auprès des coopérateurs. Tous les trois mois, les délégués du conseil populaire, en retour, font un compte rendu de la vie du village au comité administratif après avoir rassemblé les suggestions des coopérateurs dans tous les domaines. C’est le comité administratif qui s’occupe de la collecte des impôts et de la commercialisation des produits agricoles. Les membres du comité administratif sont responsables des tâches prévues : hydraulique, sécurité, agriculture et, depuis l’escalade, affaires militaires, etc. Une commission judiciaire s’occupe des divers litiges de la communauté. Une commission culturelle prend en charge les questions scolaires et les activités culturelles (théâtre, cinéma, etc.) du village. Car chaque coopérative a un groupe artistique.

En accord avec les coopérateurs, le comité administratif de la commune collabore à mettre sur pied le plan local et en contrôle l’exécution tout en s’efforçant d’aplanir les difficultés (manque de produits chimiques, etc.). Enfin, chaque coopérative comprend une commission de sept membres pour la diffusion des sciences et des techniques.

Comité de parti et comité administratif encadrent le village. Depuis l’escalade leurs fonctions se sont adaptées à la guerre. Formation et organisation des milices populaires du village ; constitution d’équipes chargées de la réfection des routes ; promotion des femmes à tous les échelons, depuis que l’effort de guerre a enlevé à la production une partie de la main-d’œuvre masculine.

La ligne fondamentale du parti des travailleurs, depuis le début de l’escalade, a été axée sur la lutte contre l’agression américaine tout en continuant l’édification du socialisme. Ce double effort n’aurait pas été possible si le développement, depuis l’indépendance, n’avait été pris au sérieux. Cela a été facilité par la capacité du régime à former des cadres paysans (75 % des cadres du parti sont des paysans) et une nouvelle génération de paysans et de paysannes d’un niveau technique et culturel élevé mais qui n’aspirent pas à quitter la campagne parce qu’ils y sont parfaitement intégrés. Rares, sinon exceptionnels, sont les pays où les enseignants et les médecins consentent pour des salaires très peu élevés à travailler à la campagne — comme au Nord-Vietnam. On peut voir par exemple des brigades de jeunes, sur les routes, réparant les dégâts causés par les bombardements, suivis par leurs professeurs qui continuent à leur donner des cours dès qu’il y a du temps libre. Des troupes de théâtre de province vont au 17e parallèle, sous les bombardements intensifs, font 20 kilomètres par jour les décors sur le dos pour jouer, le soir, dans des abris pour les soldats et la population.

Vietnam d’hier et d’aujourd’hui

« Il ne semble pas que l’on puisse beaucoup améliorer le sort matériel du paysan tonkinois : l’excessive densité de la population est un mal sans remède. Il est difficile d’apporter un supplément sérieux de ressources à une population qui compte plus de quatre cents habitants au kilomètre carré. Ces paysans tirent déjà de leur sol presque le maximum de ce qu’il peut donner ; les travaux d’hydraulique, les perfectionnements de la technique agricole ne peuvent augmenter la production au point de bouleverser lesconditions de la vie matérielle. (…) Par-dessus tout, il faut prendre garde de porter atteinte à la stabilité morale et sociale du paysan, à cet ensemble de traditions et d’usages qui permet au paysan de supporter un état matériel remarquablement misérable. Si cette civilisation équilibrée et raisonnable s’effondre, que se produira-t-il ? Le paysan se trouvera face à face avec sa misère, sans les consolations que lui apporte la vie familiale et villageoise, c’est-à-dire, par bien des côtés, la vie religieuse. Que deviendrait un peuple qui verrait avec évidence sa pauvreté et concentrerait sa pensée sur elle, puisqu’il n’aurait plus d’autres préoccupations que matérielles ; qui, considérant l’aisance matérielle comme la seule forme possible du bonheur, contemplerait son infernale misère : qui se convaincrait enfin de l’impossibilité absolue d’une amélioration de son sort, une transformation du régime politique ou social ne pouvant rien contre la surabondance de la population. (…) En ce pays trop peuplé, où la terre ne saurait nourrir beaucoup plus généreusement qu’elle ne le fait aujourd’hui, il n’est pas permis d’espérer que l’aisance matérielle puisse un jour régner. Mais l’homme n’a pas que des besoins matériels : la civilisation traditionnelle a su donner au paysan un équilibre moral et social qui manque à bien des sociétés plus évoluées que des progrès exclusivement matériels ont plongées dans le désarroi. Cette civilisation traditionnelle, lentement adaptée à des nécessités nouvelles, peut seule donner à un peuple sympathique et irrémédiablement misérable la part du bonheur à laquelle il a droit ; en dehors d’elle il n’y a que désordre et désespérance. »

C’est en ces termes que l’éminent géographe Pierre Gourou concluait, en 1936, sa thèse consacrée aux paysans du delta tonkinois (1).

En trente ans, la densité du delta a doublé. Les trois quarts de la population — et de la production — agricole du Nord-Vietnam s’y trouvent concentrés. Pourtant, en comparant avec la minutieuse description qu’en donnait Gourou, on peut constater une amélioration et des changements considérables. Et ceci, malgré près de trois années de bombardements.

Le paysage s’est modifié. Les rizières, naguère divisés en parcelles minuscules, s’étendent, depuis la collectivisation, en longues lignes droites aux délimitations rationnelles. Les digues et les diguettes ont été multipliées : le réseau des canaux est beaucoup plus dense. L’aménagement hydraulique, l’amélioration de l’irrigation et du drainage ont permis de passer d’une à deux et même trois récoltes par an sur de très nombreux champs.

Les stations de pompage ont remplacé les fastidieuses et dérisoires écopes. De jeunes arbres bordent les routes, des lilas du Japon, des longaniers, sous lesquels se dissimulent des camions militaires, des fusils Sam. Sur les sols latéritiques, des eucalyptus ; entre les rizières enrichies d’engrais vert — l’azolle — des filaos voisinent avec des lignes à haute tension qui relient les stations de pompage. Le rendement à l’hectare pour le paddy (riz brut), qui était de 13,5 quintaux il y a une quinzaine d’années, a dépassé les 20 quintaux, ce qui, avec deux récoltes au lieu d’une, donne plus de 4 tonnes à l’hectare ; la province de Thai-Binh vient d’atteindre 5 tonnes l’an dernier. La guerre aussi a créé son propre paysage de bâtiments éventrés et de maisons rasées dans le moindre chef-lieu, de ponts détruits et de routes défoncées. Rien n’a été épargné, ni les hôpitaux et les écoles, ni les pagodes et les églises. Pourtant, après plus de mille jours d’escalade, le Nord-Vietnam tient toujours. Comment l’expliquer ? Il y a d’abord les structures organisationnelles que nous avons évoquées. Mais il y a aussi d’autres causes, plus anciennes. Les quatre semaines que j’ai passées dans les villages du delta sur les cinq pendant lesquelles j’ai séjourné au Vietnam en octobre-novembre 1967 me l’ont confirmé.

La symbiose des anciennes structures villageoises et de l’expérience révolutionnaire

La structure sociale fondamentale au Vietnam, c’est la communauté du village parfois désignée sous le nom de communalisme vietnamien (2). Cette organisation sociale existe depuis l’origine de l’entité nationale vietnamienne. L’Etat percevait le tribut et prélevait des jeunes gens pour l’armée. Mais c’est la communauté du village, par le truchement de son conseil des notables, qui fixait, pour chaque famille, le montant de l’impôt et désignait les recrues. L’Etat se charge, entre autres, de l’organisation des travaux hydrauliques, vitaux dans le delta du fleuve Rouge (delta du Tonkin), berceau de la nation vietnamienne. Autour du roi, une aristocratie de dignitaires, issus de la famille royale ou compagnons du roi-fondateur. Ces dignitaires jouissent du revenu de terres attribuées par le roi : mais ce n’est pas un fief, c’est un apanage qui continue à dépendre du roi, qui n’est pas suzerain mais souverain. Aussi ne peut-on pas parler de « féodalisme » au Vietnam.

« Les édits royaux cèdent le pas aux règlements du village » disait l’adage. Et il est vrai que la démocratie communaliste a donné au village vietnamien une cohésion sociale particulièrement solide. Mais lorsque dans une phase ultérieure, après le XVe siècle, l’appropriation privée de la terre tend à prédominer, la centralisation royale aura un côté libérateur en soustrayant dans une certaine mesure les paysans à l’arbitraire des notables. La monarchie interdisait en effet qu’on touche aux terres communales qui persistèrent et furent maintenues durant la période coloniale.

Les données spécifiques qui constituent le caractère national vietnamien sont déterminées par la communauté du village, sa relative autonomie et sa solidarité particulière. Les incessants travaux d’hydraulique, d’importance vitale pour les rizières du delta, ont développé l’ingéniosité et les qualités de labeur minutieux qui caractérisent le paysan vietnamien. Enfin les perpétuelles invasions chinoises, mongoles, etc, et la résistance que leur opposa le peuple vietnamien ont trempé ses qualités militaires, sa combativité, de même que son expansion ininterrompue vers le delta du Mékong. Ces particularités sont suffisamment importantes pour qu’il soit nécessaire de les rappeler, car il y a peu de nations en Asie — et ailleurs —capables, dans les conditions que l’on connaît, d’opposer une résistance de cette durée et de cette envergure à la nation la plus puissante du monde.

On voit en effet à quel point la décentralisation, la dispersion, l’autonomie provinciale et du village que l’escalade a suscitées épousent la structure historique de base de la société vietnamienne. Dans une situation où de nombreux pays auraient été désemparés, le Vietnam s’organise avec aisance. De surcroît, les luttes menées depuis les années 30 (soviet de Nghe-tinh) et tout particulièrement la guerre de libération nationale ont trempé le peuple vietnamien et l’on doté d’une très riche expérience révolutionnaire.

Mais la résistance actuelle ne saurait s’expliquer sans une appréciation des transformations que le régime a su instaurer. Dès 1956, la production dépasse le niveau atteint à la veille de la seconde guerre mondiale. Certes, des erreurs importantes avaient été commises en 1954-1956 lors de la réforme agraire. Inspirée du modèle chinois de façon mécanique, la réforme agraire vietnamienne avait été entachée de « gauchisme ». Dans tous les villages on cherchait un certain pourcentage de propriétaires fonciers ; aussi des paysans aisés et même des paysans moyens furent-ils dépossédés de leur terre. Des propriétaires patriotes furent traités comme des collaborateurs de l’administration coloniale. Il est vrai que ces erreurs furent facilitées par la structure de la propriété au Vietnam, où il y avait très peu de grands propriétaires. La terre est rare par habitent (trois fois moins qu’en Inde). Etait considéré comme propriétaire celui qui employait de la main-d’œuvre même s’il ne possédait que trois hectares, généralement morcelés en petits lopins que le propriétaire s’était hâté de redistribuer aux membres de sa famille. En 1957, ces erreurs furent publiquement rectifiées, village par village, et les responsables, jusqu’au sommet, furent mutés — 800 000 hectares de terre environ avaient été distribués à 2 220 000 familles composées de 9 000 000 de personnes, soit 72 pour cent de la population rurale. La surface cultivée avait été augmentée d’un quart par rapport à 1939, la production globale de 68 % et la consommation individuelle de plus de 13 % (3).

Entraide et coopératives

La phase de reconstruction terminée on institue des équipes d’entraide. Plusieurs familles s’associent pour s’entraider au moment des récoltes ou du repiquage sans mettre en commun leur terre ou leurs récoltes, le travail étant rétribué selon sa qualification (il ne s’agit donc déjà plus d’une entraide traditionnelle). Puis on est passé à une forme de coopérative de production de degré inférieur. L’exploitation devient collective, il y a gestion commune — mais chacun garde encore le droit de propriété sur ses terres. En 1959 on institue la coopérative proprement dite : selon le parti, c’était un objectif nécessaire pour accroître la production. Il y eut au début peu d’adhérents, uniquement des volontaires. La terre et les instruments de travail furent mis en commun : le droit à la propriété individuelle aboli et la rétribution de chacun basée sur le travail fourni. A la fin de la première année, les bénéfices des paysans coopérateurs étaient plus bas que ceux des paysans individuels. Ce fut un moment difficile pour les cadres villageois, qui, eux non plus, n’avaient pas d’expérience d’organisation du travail, d’autant plus qu’il semble que les paysans avaient tendance à adopter dans la coopérative l’attitude qu’ils avaient quand ils travaillaient chez les propriétaires. Le rendement était plus bas que chez les travailleurs individuels. A cette époque où le marché était pratiquement libre, certains paysans individuels se mirent à employer les services d’autres paysans moins astucieux et allaient vendre leur paddy sur le marché en réalisant des profits importants. Avec des superficies pratiquement égales, une nouvelle différenciation était en train de s’opérer. Entre-temps, l’Etat, en mobilisant, grâce au parti, les paysans, avait réduit sinon supprimé les risques d’inondations en finançant l’endiguement des principaux lits du fleuve Rouge. Puis des barrages, des canaux, des réseaux d’irrigation, créèrent la possibilité de cultiver les terres élevées en riz de culture sèche ; enfin on draine les régions basses pour réduire autant que possible les zones qu’inondaient les débordements de la saison des pluies. Sur une superficie élargie on pouvait bientôt faire deux et même, par endroits, trois récoltes de paddy par an.

Le parti persévérant dans sa politique de collectivisation, la seconde année les coopérateurs atteignirent le niveau des travailleurs individuels. Bientôt les coopérateurs sentirent les bienfaits des travaux d’hydraulique qui leur permirent de passer à plusieurs récoltes par an tandis que l’aide de l’Etat multipliait les avantages aux coopératives.

Parallèlement le marché libre était restreint et les petits propriétaires ne purent plus écouler leur paddy, à faire monter l’eau, etc. Entre-temps, la main-d’œuvre extra-familiale. Aussi, compte tenu de leurs avantages accrus, les coopératives virent-elles entrer un nombre croissant de paysans. Bientôt il n’y eut plus que des coopératives socialistes ou semi-socialistes (versant une rente foncière aux anciens propriétaires).

Le rythme d’accroissement de la production agricole — qui dès cette époque oscillait à peu près autour de 4 % — est un chiffre exceptionnellement élevé — qui serait décisif si la démographie n’était aussi forte. En outre la R.D.V. a cherché à diversifier ses productions en développant des cultures industrielles (jute, coton, canne à sucre) et en généralisant la pisciculture. Pour l’essentiel, dès 1962, les structures collectives des coopératives et les réseaux hydrauliques étaient en place. L’effort était également porté sur les engrais, notamment les engrais verts (azolle), l’utilisation rationnelle de l’engrais humain (fosse septique) ; et sur l’amélioration des instruments aratoires : charrues aux socs labourant plus profond, appareils à repiquer le riz, à battre le paddy, à faire monter l’eau, etc. Entre-temps, la RDV avait lancé son premier plan quinquennal (1961-1965) qui jeta les bases de l’industrialisation mais qui n’a pu être achevé à cause de l’escalade. A la veille de celle-ci, une mutation importante s’est opérée dans les campagnes. Le niveau et les dimensions des coopératives se sont élevés ; la gestion et l’organisation ont été améliorées ; de nouvelles techniques agricoles ont été mises au point. La production continue d’augmenter. On est loin du niveau de 1945, où deux millions de Vietnamiens moururent de famine.

Sentiment national et cohésion du village

Le régime n’a pas détruit la structure villageoise, sa cohésion, sa solidarité ; il l’a épuré de ses contradictions internes les plus marquées (notables, propriétaires), La commune a servi de point de départ direct à la coopérative ; le parti des travailleurs a eu la clairvoyance de ne pas chercher à créer des coopératives géantes groupant des dizaines de villages, en brisant leurs structures, en bouleversant leur cohésion et leur sécurité de groupe. On a éliminé les notables, dépossédé les propriétaires fonciers : les terres communales sont devenues coopératives. Mais l’autonomie de gestion de la coopérative-village subsiste dans une large mesure et a été renforcée par les conditions imposées par l’escalade. La solidarité et la cohésion particulières du village ont pour lien aujourd’hui le travail commun sur la terre collective. Notons, et ceci n’est pas sans importance, que les cadres du parti sont issus du village même. En fait l’unité économique et culturelle du village est peut-être plus étroite qu’autrefois ; mais les dirigeants de la RDV n’ont pas prétendu ériger sur la base de la commune traditionnelle un « socialisme vietnamien » reposant sur le mode de production ancien. Le socialisme est, en effet, une donnée moderne, différente dans son esprit et ses formes d’organisation de la commune traditionnelle ; et il faut modifier profondément les habitudes et l’esprit du paysan pour passer à un niveau d’organisation moderne du travail.

Jadis l’Etat percevait sans rien donner. « On pouvait traverser le delta sans rencontrer un seul moteur, une seule machine-outil » (Gourou). Aujourd’hui, il y a échange économique. Les paysans vendent leur surplus de paddy à l’Etat, qui investit (stations de pompage, etc.) ; ils achètent des objets manufacturés (thermos, moustiquaires). Au Vietnam l’entité nationale existe depuis des siècles. Mais l’esprit de solidarité villageoise prédominait ; le patriotisme était fondé sur les liens avec la terre. Il n’existait pas de marché national — créateur d’intégration nationale. Depuis l’indépendance, ce marché national a été introduit jusque dans le moindre village, qui est également relié au pays par la radio, la presse et l’action du parti. Aussi peut-on dire que si l’escalade a renforcé l’autonomie de la province et du village, elle a aussi accru, à un niveau sans doute jamais atteint chez les paysans, le sentiment d’être partie intégrante d’un pays agressé. L’esprit national et patriotique n’a jamais été plus fort qu’aujourd’hui au Nord-Vietnam.

Le rôle des femmes

Une partie de la main-d’œuvre masculine a été mobilisée. Ce fait a accéléré la promotion des femmes. « Cent filles ne valent pas même un testicule de garçon », disait un proverbe vietnamien. Le nouveau régime avait lutté contre les mariages forcés, la polygamie, instruit les filles comme les garçons, mais les pressions de la guerre ont fait plus peut-être pour la promotion des femmes que les années de paix. Encouragées par le parti, les femmes occupent une place plus importante dans la production ; les jeunes filles sont devenues des miliciennes sachant manier les armes. Les brigades qui reconstruisent les routes sont largement composées de filles qui quittent leurs parents pour plusieurs jours. L’attitude même des jeunes femmes, leur façon de penser, d’envisager la vie, diffère profondément de celle des femmes de la génération antérieure. Elles veulent participer à tout, elles s’affirment sans crainte, elles veulent moins d’enfants et plus de responsabilités. On constate un avancement des cadres féminins, hier consciemment ou inconsciemment victimes d’une discrimination. Depuis l’année dernière, s’il y a 40 % de femmes dans une entreprise ou une coopérative, il est obligatoire qu’il y ait une femme dans le comité de direction ; s’il y en a 50 %, le directeur adjoint doit être une femme ; s’il y en a 70 %, le directeur doit être une femme.

Une conséquence directe de la guerre : une certaine démocratisation du régime

Mais peut-être le phénomène essentiel provoqué par les conditions de la guerre est-il la démocratisation accrue du régime. Ce processus est actuellement en cours, encouragé par la direction du parti depuis avril 1967. Naguère, avec la centralisation, l’accent n’était pas mis sur la participation des masses à la gestion, dans les coopératives, les usines. Les plans locaux de production sont désormais élaborés avec une participation plus étroite des coopérateurs.

Les cadres doivent prendre en considération les suggestions et critiques de ceux-ci. La répartition des objets manufacturés se fait devant l’assemblée des travailleurs et selon les besoins de chacun ; aussi les arrivages de produits sont-ils affichés publiquement afin que la distribution en soit démocratique. L’Assemblée générale des coopérateurs contrôle désormais les registres des comptables, et les revenus au lieu d’être attribués — selon un calcul complexe des points — après la récolte sont affichés régulièrement afin de pouvoir être contrôlés et contestés, le cas échéant. Naguère, le parti présentait d’office ses candidats aux élections des conseils populaires. Aujourd’hui, les travailleurs d’élite qui composent le conseil populaire sont désignés sans choix préalable par les coopérateurs. D’ailleurs la proportion des membres du parti élus dans les conseils ne peut plus dépasser 40 % afin que les masses participent à l’administration de la commune. On a cherché à mettre fin aux élections formelles afin de mieux traduire les aspirations des travailleurs.

Une campagne qui a duré trois mois en 1967 a été lancée dans le parti même pour éliminer les cadres autoritaires et abusivement bureaucratiques, les prévaricateurs et les paresseux — afin de promouvoir une gestion collective. Cette campagne à tous les échelons sera reprise durant l’année 1968. Le point IV des mots d’ordre lancés lors du cinquantenaire de la révolution d’Octobre était : « Mener activement la campagne pour la démocratisation dans les rangs du peuple afin d’intensifier la production et le combat. » (4)

Chaque membre des comités administratifs ou de parti du district est maintenant responsable de la bonne marche d’une coopérative, tandis que les membres des comités de village sont responsables, personnellement, de deux ou trois brigades de production. Ainsi les responsables sont-ils plus directement au fait des problèmes de la production. Le responsable est tenu de paraître une fois par mois pour entendre les éventuelles critiques des coopérateurs. Depuis l’institution de ces nouveaux rapports, les lopins naguère réservés aux comités administratifs — ils disposaient d’un hectare — sont abolis. A l’ancienne critique qui sanctionnait le travail mal effectué on a substitué la louange pour le travail réalisé. On discute de tout, aussi les coopérateurs se sentent-ils concernés d’autant plus que la mobilisation des masses s’est faite de concert avec l’amélioration de la direction des organismes du parti. On a d’ailleurs généralisé pour tous les cadres politiques des cours de formation technique ou agricole afin qu’ils prennent mieux connaissance des problèmes au lieu de décider abstraitement ou mécaniquement de ce qu’il convient de faire.

Amélioration des rendements agricoles

Ces faits sont peu connus. Ils expliquent pourtant, en plus des raisons historiques et d’organisation déjà évoquées, pourquoi le Vietnam tient. Depuis que cette campagne de démocratisation a été lancée, les coopératives ont produit davantage. Aucune statistique nationale n’est publiée depuis 1965. Mais j’ai constaté au cours de mon enquête auprès des paysans que la quantité de paddy et le surplus commercialisé étaient plus élevés qu’en 1965. J’ai pu obtenir les statistiques agricoles de la province de Hung-Yen, province moyenne du delta. La production, qui a augmenté en 1966, a connu un nouvel accroissement.

Les années précédentes, certains paysans avaient stocké leur surplus afin de le revendre à un prix plus élevé à l’occasion de la fête du Têt (Nouvel An vietnamien). En 1967, ce sont les coopérateurs eux-mêmes qui ont exercé leur contrôle sur les éléments qui tentaient de spéculer. Il est remarquable qu’au troisième trimestre 1967 les prix du marché libre (5) ont considérablement baissé par rapport aux deux années précédentes. Le paddy, par exemple, valait 1 dong en 1965, il était monté à 2 dongs en 1965 et à 3 dongs en 1966. Il est redescendu à 1 dong 80. Naturellement, dans divers domaines, il y a pénurie. Du point de vue alimentaire, on manque de lait et de matières grasses. La ration de riz est de 14 kilos par mois pour la population en général, de 18 kilos pour les ouvriers, dont les cadences sont particulièrement fortes, de 21 kilos pour l’armée. On touche 5 mètres de tissus par an en ville, 3 à la campagne. Mais la dispersion a ramené vers la province et le village des dizaines de milliers de cadres de Hanoï et de Haïphong, ce qui a entraîné une débureaucratisation et une cohésion nationale accrue.

Echec à l’escalade

Que visait le gouvernement des Etats-Unis en commençant l’escalade ? Faire plier Hanoï pour isoler le Sud ; faire la démonstration qu’une guerre de libération nationale ne peut être victorieuse si le gouvernement américain s’y oppose ; enfin exploiter le conflit sino-soviétique en tirant parti de la marge d’action créée par la « coexistence pacifique ». Néanmoins, la décision d’entamer l’escalade est la conséquence du piétinement américain au Sud-Vietnam : il s’agissait de détruire l’infrastructure routière pour empêcher l’acheminement de l’aide, puis à une étape ultérieure de démanteler l’infrastructure économique et finalement de briser le moral de la population. Quels en sont les résultats ?

Les communications ont été lourdement endommagées. Mais, grâce à la mobilisation populaire, à un labeur et à une ingéniosité exceptionnels, le matériel continue d’être acheminé, de nuit par camions, sur des ponts flottants dont l’emplacement n’est pas fixe, des ponts suspendus jetés le soir, ôtés à l’aube pour n’être pas repérés par la photographie aérienne. Selon les sources américaines elles-mêmes, les bombardements n’ont pas affaibli la capacité de défense du Nord, au contraire, le nombre de fusées et de canons ayant quadruplé depuis deux ans. En effet, les Vietnamiens ont, par leur détermination et leur patience, obligé le conflit sino-soviétique à ne pas s’exprimer à leurs dépens. L’Union soviétique a été amenée à accroître son aide malgré son peu d’empressement a être impliquée même de manière indirecte dans la guerre du Vietnam. Les capacités militaires du Nord sont actuellement plus élevées que jamais.

L’« American way of death »

Naturellement les buts des bombardements n’étaient pas purement militaires, ils visaient aussi à démoraliser la population afin qu’elle fasse directement ou indirectement pression sur le gouvernement pour l’amener à composer. Au Nord-Vietnam, les cadres politiques de province, qui sont en perpétuel déplacement, n’ont pas d’armes, tandis que les milices paysannes en ont et ce n’est nullement contre leur propre gouvernement qu’elles ont envie de retourner leurs armes. Ce que l’opinion publique américaine devrait comprendre, c’est que le peuple vietnamien combat pour son indépendance nationale. Dans la guerre limitée que les Etats-Unis mènent au Nord, l’objectif premier n’est pas le massacre des populations. Grâce aux mesures de protection civile mises en place par la RDV, le nombre des victimes n’est pas très élevé, mais on les chiffre sans nul doute par dizaines de milliers. Délibérément, l’aviation américaine prend, de temps en temps, la population civile pour objectif afin de semer la terreur. J’ai vu, comme les étrangers qui m’ont précédé, les chefs-lieux et les petites villes du Nord-Vietnam rasés ou partiellement détruits jusqu’à Tranh-Hoa, au vingtième parallèle ; je ne suis pas allé plus au sud, où ont lieu les bombardements les plus intensifs. J’ai vu des civils blessés par des bombes à billes, arme antipersonnelle dont la bombe mère transporte quelque quatre-vingt-dix mille billes qui, une fois dans le corps, continuent à pénétrer en zig-zag de vingt à quarante centimètres dans les chairs.

Durant les semaines où j’ai séjourné dans le delta, j’ai pu, quelques heures après des bombardements, constater la destruction totale ou partielle de trois villages manifestement sans la moindre importance stratégique. Dans le premier, le village de Tuy-Hoi, district de Gia-Vien, bombardé le 8 octobre à 0 h 30 par des F 8, et que j’ai visité le lendemain, il y avait eu sept morts et huit blessés. Le pont le plus proche, celui de Gian-Khân, se trouve à deux kilomètres. Les avions avaient largué une quinzaine de bombes. Le village de Kim-Baï, district de Thanh–Oai, province de Ha-Tay, avait été bombardé la veille de mon passage, le 26 octobre à 11 h 45, par plusieurs vagues de F 105. Le village se trouve sur la route n° 22 Hanoï-Hoa-Binh. La vingtaine de bâtiments en dur, fruit de dix années de travail des paysans, venaient d’être détruits : la garderie d’enfants, la poste, la pharmacie, le restaurant, l’atelier de confection d’instruments aratoires, le magasin de paddy. Il y avait dix-sept morts et vingt-deux blessés. J’ai visité le village de Daï-Laï, dans la province de Thai-Binh, le surlendemain du bombardement. Il se trouve à cinq kilomètres du pont le plus proche, dans un paysage plat. Deux avions étaient venus, par temps clair, le 2 novembre à 13 heures, et avaient largué des bombes incendiaires et des bombes explosives. Il y a eu cinquante et un morts et trente-neuf blessés. Daï-Laï était un village de deux cent cinquante-cinq habitants. La plupart des paysans et des paysannes se trouvaient déjà aux champs à 13 heures, ce jour-là, pour la récolte. Les enfants se sont abrités dans les tranchées creusées dans les maisons mêmes. On a retrouvé dans les trous des cadavres carbonisés. Sur les cinquante et une victimes, trente-neuf avaient moins de quinze ans. Daï-Laï, lorsque je l’ai visité, n’était plus qu’une grande place noire avec des ruines. Il restait trois maisons intactes.

Bui Thi Tinh, vingt-deux ans, vice-présidente du comité administratif de la commune, qui avait dirigé les opérations de mise en bière, m’a raconté : « Il y avait des cadavres carbonisés qui n’avaient plus que la peau tendue sur les os et les entrailles sortaient du ventre éclaté. Ils n’avaient plus forme humaine. Nous avons ramassé des bras, des jambes. On reconnaissait parfois que c’était une femme à la touffe de ses cheveux. Pendant que j’inscrivais les noms des défunts sur le registre, d’autres écrivaient à la chaux sur de petits écriteaux le nom ou l’âge présumé, pour mettre ça sur les tombes. Il y a des cadavres qu’on n’a pas pu identifier, alors on a évalué l’âge par la taille du pied et on a marqué : enfant de cinq ans ou de dix ans, sans nom sur le cercueil. »

« C’est l’American way of death », m’a dit un responsable vietnamien.

Où va la guerre ?

Il y a aussi une autre manière de tuer les gens : c’est de réduire d’un coup à néant le fruit d’un patient et difficile travail. Dans un monde dont le problème fondamental est peut-être l’arriération et la dépendance des deux tiers de la planète, le gouvernement des Etats-Unis, quelles que soient les raisons qu’il invoque, est en train de détruire systématiquement l’infrastructure économique d’un des trois ou quatre pays sous-développés qui aient sérieusement tenté de jeter les bases de leur industrialisation. Il n’y a pas de commune mesure entre un pont ou une usine construite avec les moyens d’un pays industriel et le même ouvrage bâti par un pays encore agricole, qui compte d’abord sur ses propres forces. Aux yeux de nombreux pays des trois continents, c’est la soif d’indépendance, la dignité nationale et le refus de subir que les Etats-Unis sont en train de tenter d’étouffer au Vietnam.

Au Sud-Vietnam, les effectifs américains, qui étaient de vingt-trois mille hommes au début de 1965, sont de quatre cent soixante-dix mille au début de 1968, sans parvenir à écraser ni à affaiblir le FNL qui est devenu, depuis l’effondrement du mouvement bouddhiste, l’unique solution pour les couches sociales et les sectes religieuses qui espéraient naguère la constitution d’une troisième force. Au Nord, le moral et le potentiel militaire sont plus élevés que jamais. Ni au Nord ni au Sud les Américains ne peuvent gagner la guerre. Ainsi que l’écrivait dernièrement M. Walter Lippmann : « Ce n’est pas que nos troupes ne peuvent pas défaire les forces ennemies ou combat. C’est que les combats qu’elles livrent ne peuvent pas décider de la guerre. »

La récente offensive du FNL dans les villes du Sud et la bataille de Khé-Sanh montrent que cette opinion lucide restait encore en deçà de la réalité.

Gérard Chaliand

(1) P. Gourou : Les paysans du delta tonkinois. Les Editions d’Art et d’Histoire, Paris 1936.

(2) Vu-Quoc-Thuc : L’économie communaliste du Vietnam, Hanoï, 1951. Nguyen-Huu-Khang : la commune anamite, Sirey, Paris, 1946.

(3) Le Châu : Le Vietnam socialiste. F. Maspero, Paris, 196E.

(4) Nhâm-Dân, 5 novembre 1967.

(5) Au prix d’Etat, le paddy vaut 0,40 dong le kilo.

Voir aussi : Actualité Internationale, Rubrique Histoire, rubrique Asie, Vietnam, rubrique Etats-Unis,