Panique au sommet de l’État ! La grogne socialiste contre la déchéance de nationalité des terroristes binationaux va connaître un premier obstacle à l’Assemblée nationale. Vendredi, lors de leur déjeuner à la questure, les commissaires socialistes de la commission des Lois ont évoqué le texte et se sont prononcés par un vote écrasant contre l’article 2 de la réforme constitutionnelle portant sur la déchéance de nationalité. Par 16 voix contre 2, cet article qui fait polémique depuis un mois a été jugé inacceptable… C’est une première ! On notera d’ailleurs au passage que la majorité d’entre eux sont vallsistes…

Jean-Pierre Sueur, responsable socialiste de la commission des Lois au Sénat, et Marie-Pierre de La Gontrie, responsable du pôle justice au Parti socialiste, étaient présents autour de la table. On estime à une centaine le nombre de députés socialistes qui s’abstiendraient si le chef de l’État devait s’obstiner à présenter la déchéance des binationaux nés français à l’Assemblée nationale, sans compter une trentaine de députés PS (les frondeurs) qui voteraient carrément contre.

Des ministres gênés et qui se taisent

À ce stade, le chef de l’État essuie donc une contestation au sein même de son gouvernement, puisque Christiane Taubira maintient publiquement une position hostile à la déchéance, mais s’apprête à subir un nouveau camouflet parlementaire. « À ce stade, il ne peut plus espérer que le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale y soit favorable », précise-t-on de source parlementaire. Ce serait quand même un comble qu’une révision constitutionnelle – qui n’est pas une petite chose – soit portée par une ministre et un rapporteur tous deux hostiles au texte qu’ils sont censés défendre… On sombre dans le ridicule le plus achevé de toute l’histoire parlementaire de la Ve République.

Christiane Taubira n’est pas la seule ministre au sein du gouvernement à éprouver de vives réticences vis-à-vis de la déchéance de nationalité, une mesure que d’autres jugent tout aussi inefficace vis-à-vis de la menace, bien réelle, des terroristes. « Le président de la République sait que beaucoup de ses ministres sont réservés, nous confie l’un d’eux. Il nous a demandé unité et solidarité. Personne ne va exprimer son malaise [sauf Taubira, NDLR], mais personne ne va soutenir. La triangulation politique trouve ses limites ! » Un autre député PS nous indique quant à lui subir une pression de la part d’un ministre menaçant. « Il m’a fait le coup de la dissolution ! » glisse-t-il au Point. Comme si Hollande allait sérieusement appuyer sur le bouton rouge si on lui refusait sa révision constitutionnelle…

« Ni ségrégation ni apatride »

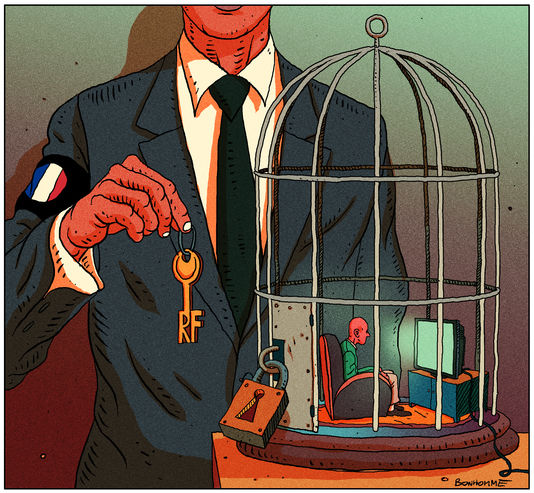

Le piège, au départ tendu à la droite, se referme sur François Hollande qui avait manifestement sous-estimé les réticences des siens. La déchéance de nationalité intervient en quelque sorte comme « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », selon l’expression d’un membre du gouvernement. Il est difficile pour certains députés socialistes d’entériner le fait qu’à travers la déchéance de nationalité, les citoyens français soient traités différemment selon qu’ils sont binationaux ou pas. Ils conspuent cette « hiérarchisation » implicite entre Français qu’ils estiment dangereuse pour l’unité nationale. Un débat sur les principes qui ne touche pas l’opinion, quant à elle, très favorable à l’extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés français et condamnés définitivement pour terrorisme.

Néanmoins, le Parti socialiste travaille toujours à un texte de compromis qui ne crée « ni ségrégation ni apatride », selon l’expression de Jean-Christophe Cambadélis. L’idée générale consiste à parvenir à un compromis « non pas avec la droite, mais avec le Sénat », précise-t-il. En effet, la révision constitutionnelle implique que le texte soit voté dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat avant d’être examiné par le Congrès qui l’approuve par une majorité aux trois cinquièmes (soit 755 parlementaires). Si le texte est repoussé à l’Assemblée nationale, cette rebuffade contre François Hollande en provenance de son propre camp lui coûterait très cher en termes de crédibilité… Mais quand on joue avec les allumettes, on prend forcément le risque de se brûler les doigts.

Source Le Point 08/01/2016

Un maître de conférences de l’université d’Avignon (UAPV) est convoqué devant le tribunal correctionnel le 27 janvier pour avoir, dans des mails internes à son établissement, ironisé et repris des déclarations de Manuel Valls sur les « blancos ».