Heta-Uma un univers en rebellion contre la perfection et l’esthétisme glacé de la culture japonaise. Dr

Expositions. Dans les années 60, les artistes japonais alternatifs brisent les carcans de la bienséance pour libérer leur créativité. Le mouvement vit toujours à découvrir au Miam à Sète jusqu’au 1er mars 2015.

A propos de la culture graphique japonaise, il paraît aujourd’hui difficile d’échapper au pouvoir des Pokemons ou à la poésie de l’œuvre de Miyazaki. Pourtant c’est possible. C’est ce que révèle l’exposition Mangaro/Heta-Uma, une collaboration inédite entre le Musée international des arts modestes (Miam) à Sète et le Cartel de la Friche la Belle de Mai à Marseille, qui se décline en deux volets.

Marseille à la Belle de Mai

Dans la cité phocéenne à l’initiative de l’artiste et responsable des éditions Le dernier cri, Pakito Bolino, et de la libraire japonaise Ayumi Nakayama, l’expo Mangaro regroupe les éditeurs japonais et français qui revendiquent l’héritage de la revue culte Garo. Un support d’édition alternative de BD japonaises né en 1964 qui bouscule les codes établis en alternant art abstrait, drames sociaux et autobiographiques. Garo choque une partie de la société japonaise et séduit un public étudiant tout en ouvrant la porte des mangas aux adultes.

« On peut comparer l’émergence de Garo au journal Hara-kiri pour son côté bête et méchant mais aussi politique puisque la revue était proche des milieux de l’extrême gauche japonaise », explique Pakito. Les nombreux artistes qui y travaillent en profitent pour explorer de nouveaux champs de création.

Dans les années 60 Garo rencontre un véritable succès populaire. Au début des années 70, le tirage du magazine atteint 80 000 exemplaires. Du jamais vu pour une revue underground libre de toutes contraintes. L’année 2002 marque la fin de Garo. Le magazine Axe prend le relais et trouve une continuité dans l’hexagone avec les éditions du Lézard noir qui assurent une traduction française de certains de ses auteurs.

Sète au Miam

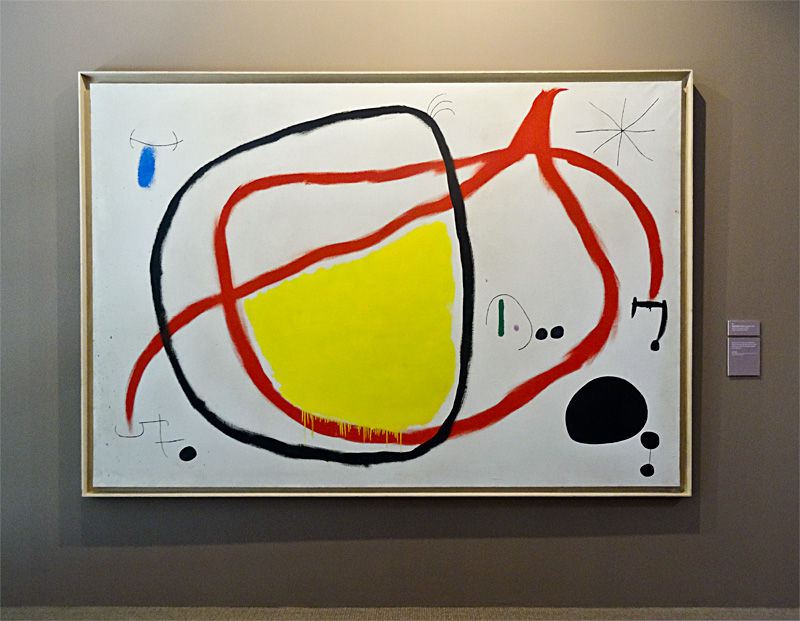

A Sète, l’expo Heta-Uma, littéralement l’art du mal fait bien fait, retrace 40 ans de cette histoire méconnue. On découvre ce style volontairement maladroit né sous l’impulsion de King Terry Yumura à travers les déclinaisons inventives de 80 artistes. La période Heta-Uma qui émerge dans les années 80 se révèle plus graphique avec un dessin sale un peu à la Reiser qui emprunte à la BD underground américaine. Trois générations d’artistes japonais sont réunies dans le cadre de l’expo, du jamais vu.

« Avec le concours de Ayumi Nakayama de la librairie Taco Ché à Tokyo, nous avons réussi à réunir un panel d’artistes complet et représentatif, indique Pakito Bolino ce qui aurait été impossible au Japon en raison des cloisonnements sociaux et générationnels. Nous tirons satisfaction d’avoir permis ces échanges, ainsi que de la mise en relation entre les éditeurs et les artiste français et japonais qui pourrait déboucher sur une expo au Japon. »

Une quinzaine d’artistes japonais étaient présents lors du vernissage qui a donné lieu à des créations d’œuvres in situ. Beaucoup appartiennent à la troisième génération du mouvement alternatif. Leur travail s’inspire de l’univers psychédélique des années 60 et du pop art américain avec des références culturelles spécifiquement nippones comme le bondage, l’esprit samouraï, la présence forte de la faune et de la flore, ou des esprits liés au shintoïsme. Certains créateurs sont aussi musiciens ce qui participe au télescopage entre création plastique et univers musical très couru dans le milieu de la noise japonaise.

La scénographie immerge le visiteur dans une rue sublimée de Tokyo où la surabondance de l’information est saisissante. Peintures, dessins mal faits, vidéo, musique collection de jouets transportent dans un ailleurs où l’avant-garde côtoie volontiers la décadence.

Le Miam s’abandonne à une puissance créative qui surpasse l’imagination et ne cherche pas à être contrôlable et encore moins contrôlée ce qui rend la visite très stimulante.

Jean-Marie Dinh

Jusqu’au 1er mars 2015

Edition. Le dernier Cri structure éditoriale indépendante

Le dernier cri est une maison d’édition associative publiant tour à tour des livres des affiches, des cartes à jouer, des pochettes de disques et des vidéos, au sein de l’atelier sérigraphique de Pakito Bolino. La structure éditoriale indépendante, installée au sein de la Friche la Belle de Mai à Marseille, s’attache depuis vingt ans à promouvoir une forme d’expression décalée à l’interface de l’art brut et de la bande dessinée hors cadre et du graphisme déviant. Dans la lignée du mouvement intergraphique, Le dernier cri organise et participe à de nombreuses manifestations.

La maison d’édition s’attache depuis le début des années 90 à promouvoir les travaux d’auteurs évoluant de manière atypique. Dans la lignée de leurs aînés Hara-Kiri, Bazooka et Raw, le Dernier Cri entretient un penchant pour l’image torve qu’il cultive avec jubilation. Sans se départir de ses fondements éditoriaux, son catalogue, qui compte aujourd’hui plus de 300 titres, s’ouvre à des graphismes et des modes narratifs toujours plus innovants. Ce mélange de styles fait du Dernier Cri un véritable laboratoire d’une édition inventive, toujours grinçante mais néanmoins en prise avec les préoccupations de la société.

Atelier d’édition dédié aux innovations graphiques et aux nouvelles formes de métissage de l’outil multimédia, le Dernier Cri crée un lien entre les acteurs français et internationaux de la création SUB-graphique.

Source : La Marseillaise, L’Hérault du Jour, 25/10/2015

Voir aussi : Rubrique Expositions, Art, rubrique Asie, Japon, rubrique Livre, Edition,