Il est grand temps d’abandonner le franc CFA, cet héritage de la colonisation française qui entrave le développement de l’Afrique, estime l’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla.

Dans le cadre d’un débat démocratique, les adversaires doivent se vouer un respect mutuel et l’objectif devrait être d’éclairer les citoyens ordinaires, les décideurs publics, etc. Les meilleurs arguments doivent triompher des intérêts partisans. Autant nous devons nous réjouir de l’émergence d’un débat public sur le franc CFA partout dans l’espace francophone, autant nous devons déplorer le manque de courtoisie et d’honnêteté intellectuelle de nombre de partisans du franc CFA.

Lorsque l’on se limite aux faits, et uniquement aux faits, il est impossible de souhaiter le maintien du système franc CFA.

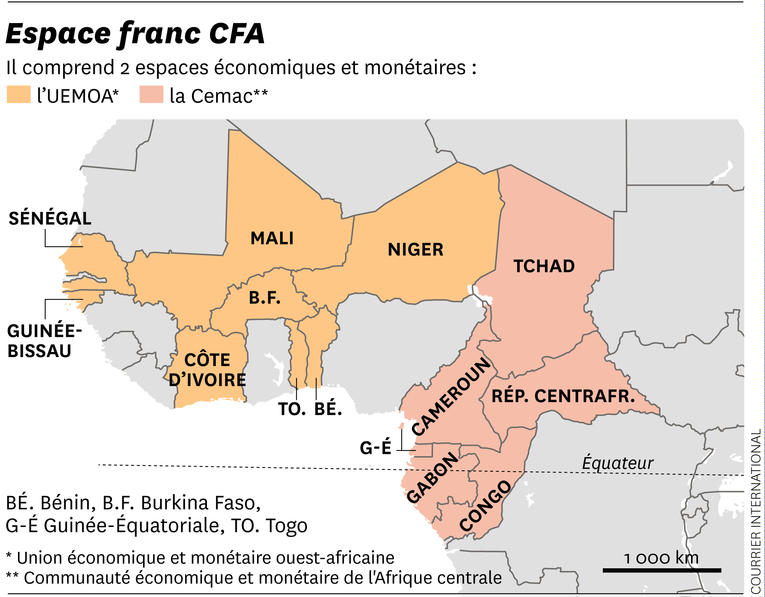

remier fait irréfutable : le franc CFA n’a pas favorisé le développement économique des pays qui l’ont en partage. L’appartenance à l’espace FCFA (par ce raccourci commode il est fait référence aux deux blocs monétaires que sont l’Uémoa [Union économique et monétaire ouest-africaine] et la Cémac [Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale]?; la zone franc en Afrique, c’est l’espace FCFA + les Comores) est corrélée avec le sous-développement et la pauvreté.

Deuxième fait irréfutable : on ne peut pas dire que le franc CFA ait favorisé l’intégration commerciale du continent. En 2014, les échanges commerciaux au sein de la zone franc se situaient à moins de 10 % du total des exportations et des importations des pays membres. Pour l’Uémoa et la Cémac, on obtient respectivement 19 % et 7,1 %.

Troisième fait irréfutable : les pays de l’espace FCFA souffrent d’un déficit chronique de crédits bancaires. Le ratio crédits bancaires à l’économie/PIB est de l’ordre de 25 % en zone Uémoa et de l’ordre de 13 % en zone Cémac, alors qu’il se situe en moyenne à plus de 60 % pour l’Afrique subsaharienne, à 100 % en Afrique du Sud, etc. Autrement dit, appartenir à l’espace FCFA, c’est être membre d’un espace où les porteurs de projets économiques ont très peu de chances d’obtenir un financement bancaire de moyen ou de long terme abordable.

Le CFA favoriserait les flux financiers illicites

Quatrième fait irréfutable : les pays de l’espace FCFA sont ceux qui souffrent le plus des flux financiers illicites en Afrique. Alors que l’espace FCFA représente 11 % du PIB du continent, il pèse 18,5 % du montant estimé des flux financiers illicites qui sont sortis du continent entre 2004 et 2013. Chaque jour, ce sont ainsi 21 milliards de FCFA [30 millions d’euros] en moyenne qui sortent de l’espace FCFA sous forme de flux financiers illicites. Cette réalité est facilitée, on le devine bien, par le principe de libre circulation des capitaux au sein de cet espace.

Compte tenu des faibles performances socio-économiques des pays de l’espace FCFA et de l’emprise que la France y exerce, il n’est pas surprenant que l’appartenance à la zone franc ait été, et continue d’être, synonyme d’instabilité politique et d’autoritarisme. C’est là un cinquième fait irréfutable. Entre 1960 et 2012, cette zone a enregistré 78 tentatives de coups d’État, soit près de 40 % des tentatives dénombrées pour tout le continent africain sur cette période?! De manière générale, on observe que le couple franc CFA/ressources naturelles rime souvent avec régime politique autoritaire.

Ces cinq faits irréfutables plaident tous contre le maintien du système franc CFA en l’état. Les partisans du franc CFA les passent d’ordinaire sous silence, préférant servir à l’opinion publique un discours de justification du statu quo. Cette apologie de l’immobilisme monétaire repose sur une série d’affirmations dénuées de fondement. Citons-en deux principales.

La stabilité de la zone, de nature à séduire les investisseurs

Les partisans du franc CFA soutiennent que la stabilité monétaire permise par la fixité du taux de change entre le franc CFA et l’euro encourage l’investissement et la croissance. Dans les faits, aucun pays de la zone franc (à l’exception de la Guinée équatoriale, pays pétrolier contrôlé par les multinationales et dont l’équivalent de la moitié du PIB est transféré chaque année vers l’étranger) n’a réussi à obtenir un taux de croissance du PIB par habitant de plus de 2 % en moyenne annuelle sur le long terme (disons depuis les indépendances). Par comparaison, la Corée du Sud et la Chine ont obtenu des taux de croissance par habitant de 6 à 7 % en moyenne annuelle durant trois ou quatre décennies.

Sur ce point, les partisans du franc CFA sélectionnent adroitement les faits. Ils vont dire que le franc CFA favorise la croissance en donnant les exemples des performances économiques actuelles du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, pays qui vivent une conjoncture favorable.

Ce qu’ils ne vont pas dire, c’est que des épisodes d’accélération de la croissance ont souvent été observés en Afrique. Mais ces épisodes ont rarement été durables. D’où un constat empirique bien établi dans la littérature économique : en Afrique, il est plus facile d’allumer la croissance que de la soutenir durablement. Rien ne dit que la croissance économique récente de pays comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire sera durable.

Ce qu’ils ne vont pas dire, c’est que le PIB par habitant du Sénégal en 2014 était inférieur à celui de 1960, et que la Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara avait un PIB par habitant en 2014 inférieur de 41 % au meilleur niveau de l’histoire du pays, observé à la fin des années 1970, sous l’ère [Félix] Houphouët[-Boigny].

Ce qu’ils ne vont pas dire, c’est que les pays de la Cémac sont au bord du gouffre depuis la chute ces dernières années des prix des produits primaires.

Ce qu’ils ne vont pas dire, c’est que la prétendue stabilité monétaire n’est qu’un objectif intermédiaire. Ce n’est pas une finalité en soi. Ce qui importe au bout du compte, c’est l’amélioration du bien-être des populations, ce que le franc CFA ne permet pas. Que signifie d’ailleurs la stabilité monétaire dans un contexte de paupérisation massive?? Sans doute que ceux qui veulent transférer vers le reste du monde leurs avoirs peuvent le faire sans encourir de risque de change.

Un taux d’inflation sous contrôle

Les partisans du franc CFA soutiennent également qu’il est un mécanisme pour préserver le pouvoir d’achat des populations. L’inflation est certes en moyenne plus faible dans les pays de l’espace FCFA, mais l’obsession anti-inflationniste dans cet espace a pour contrepartie une croissance économique en dessous du potentiel des pays membres. Ce point a été mis en évidence par beaucoup de travaux économiques. Moins de croissance économique, c’est moins d’emplois décents et moins de revenus distribués aux ménages.

En réalité, le franc CFA permet de préserver le pouvoir d’achat de ceux qui ont un revenu important – les classes les plus aisées. Il ne permet pas de créer du pouvoir d’achat pour ceux qui n’ont pas de revenus ou dont les revenus sont insuffisants. Cette célébration du faible taux d’inflation dans le contexte de pays pauvres est d’autant plus risible qu’une ville comme Dakar est l’une des plus chères au monde.

Parallèlement, l’argument est souvent avancé qu’un faible taux d’inflation facilite l’octroi de crédits bancaires à des taux abordables. Cela n’est pas vérifié dans l’espace FCFA. Non seulement les crédits bancaires sont faibles, mais les taux d’intérêt sont prohibitifs.

Faute d’avoir un argument économique décisif, les partisans du franc CFA tendent à mobiliser le registre des déclarations comminatoires : “Si on sort du franc CFA, ce sera le chaos monétaire.” Et, pour illustrer leur point de vue, ils vont citer des exemples comme le Nigeria, la Guinée, etc. Ils vont dire que certains pays voisins non-membres de l’espace FCFA ont plus confiance dans le Franc CFA que dans leur monnaie nationale.

Le manque d’honnêteté intellectuelle repose ici dans la sélection de contre-exemples, c’est-à-dire des pays qui ne sont pas, à dire vrai, des parangons de souveraineté économique (la monnaie est une dimension parmi d’autres de la souveraineté économique). La Tunisie, le Maroc et l’Algérie étaient membres de la zone franc et l’ont quittée au moment des indépendances (respectivement en 1958, 1959 et 1963). Chacun d’entre eux dispose de sa monnaie nationale et a une situation économique plus enviable que n’importe lequel des pays de l’espace FCFA.

La Tunisie, le Maroc et l’Algérie se portent bien

Sortir du franc CFA = chaos monétaire programmé?? Si c’était le cas, pourquoi la Tunisie, le Maroc et l’Algérie n’ont pas vécu un effondrement monétaire?? Pourquoi donner l’exemple du Nigeria ou de la Guinée alors que nous avons l’expérience plus parlante de pays de la zone franc qui ont fait très tôt le choix résolu de la souveraineté économique?? Pourquoi choisir des pays qui ont une gestion monétaire loin d’être exemplaire alors qu’il y en a beaucoup d’autres à travers le monde qui ont réussi à se développer grâce à une gestion monétaire souveraine et pragmatique?? À nouveau, la réponse est le manque d’honnêteté intellectuelle.

Dire non au franc CFA, ce n’est pas faire de l’idéologie ni verser dans le nationalisme primaire.

Est-il normal que la France continue de gérer la monnaie des pays africains près de soixante après les indépendances?? A-t-on déjà vu un pays ou un groupe de pays d’une taille significative se développer sur le plan économique avec une monnaie coloniale – créée, administrée et “garantie” par l’ex-puissance coloniale? ?

Source : L’enquête (Dakar)