Journalistes retrouvons les bonnes distances…

Actualité France. Rubrique Médias, rubrique Société, Mouvements sociaux,

Journalistes retrouvons les bonnes distances…

Actualité France. Rubrique Médias, rubrique Société, Mouvements sociaux,

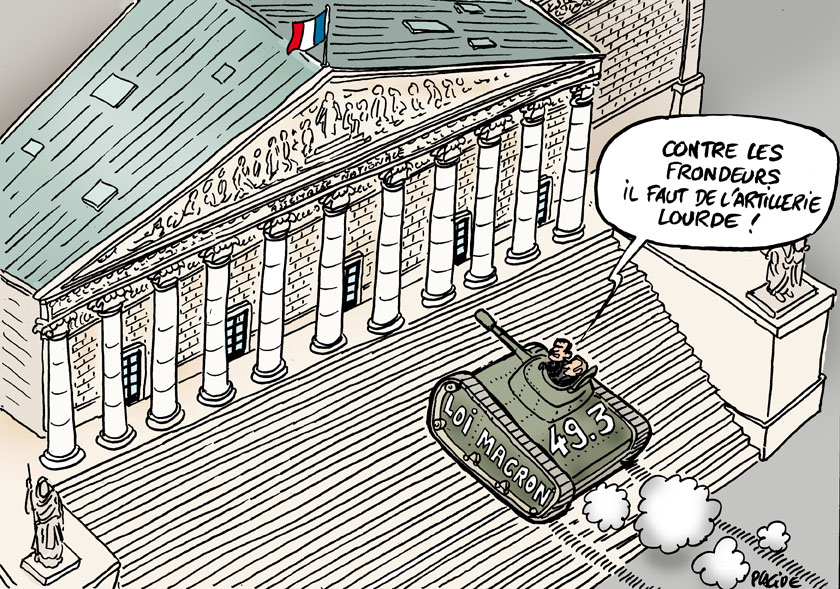

Le gouvernement a décidé de passer en force sur la loi travail. Après le feu vert du conseil des ministres, réuni en conseil extraordinaire, Manuel Valls a recouru, mardi 10 mai, au 49-3. L’usage de cet article de la Constitution vise à contrer les blocages qui persistent contre le projet de loi travail, car il permet à l’exécutif d’adopter un texte sans vote, avec engagement de la responsabilité du gouvernement. Il a déjà été utilisé à trois reprises en 2015 sur le projet de loi Macron.

Le gouvernement a décidé de passer en force sur la loi travail. Après le feu vert du conseil des ministres, réuni en conseil extraordinaire, Manuel Valls a recouru, mardi 10 mai, au 49-3. L’usage de cet article de la Constitution vise à contrer les blocages qui persistent contre le projet de loi travail, car il permet à l’exécutif d’adopter un texte sans vote, avec engagement de la responsabilité du gouvernement. Il a déjà été utilisé à trois reprises en 2015 sur le projet de loi Macron.Le gouvernement, en « recherche permanente du compromis », a intégré « 469 amendements [au texte], issus d’un travail collectif », a défendu le premier ministre. Déplorant une « alliance des contraires et des conservatismes » face au projet de loi, Manuel Valls a justifié le recours au 49-3 afin d’éviter de « revenir sur l’ambition et la cohérence du projet de loi et [d’]offrir le spectacle désolant de la division et des postures politiciennes dues à une minorité de blocage ». « Nous avons le devoir d’aller de l’avant, de dépasser les blocages […], a-t-il affirmé. C’est cette exigence qui m’amène à engager la responsabilité de mon gouvernement. » « J’exprime une fronde contre la division », a-t-il ajouté.

Devant les députés, un peu plus tôt, Manuel Valls avait indiqué qu’il allait recourir au 49-3 « avec responsabilité, mais aussi avec confiance ». Il avait justifié ce passage en force par le fait que « la réforme doit aboutir », que « le pays doit avancer », et « parce que les représentations salariales et les droits des salariés doivent progresser ».

Manuel Valls a défendu un texte « qui a évolué depuis deux mois » mais qui reste « cohérent et équilibré », « fruit d’un compromis » avec les syndicats dits « réformistes ». « Ce compromis a réuni le groupe majoritaire. Pourtant certains refusent de s’inscrire dans la logique de ce compromis », a-t-il regretté devant les députés. « Je comprends cette position mais ne la partage pas », a-t-il ajouté, provoquant un brouhaha dans l’Assemblée.

Conséquence du recours au 49-3, le débat sur le projet de loi a été « immédiatement suspendu ». Seule l’adoption d’une motion de censure peut permettre à l’Assemblée de s’y opposer. Elle doit être déposée dans les vingt-quatre heures, c’est-à-dire avant 16 h 30 mercredi.

Les députés Les Républicains (LR) et UDI ont d’ores et déjà déposé la leur, dénonçant « l’impasse dans laquelle François Hollande a mené [le] pays ». Le débat sur cette motion de censure aura lieu jeudi à l’Assemblée nationale, ont indiqué les présidents de groupes. Si elle était adoptée, elle renverserait le gouvernement.

Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle de 2017, a lui aussi appelé tous les députés à voter la censure contre le gouvernement. « Fin de règne crépusculaire : le recours au 49-3 pour passer sans débat et sans majorité la loi El Khomri contre le droit du travail ! Qui veut l’empêcher doit voter la censure ! », s’exclame le fondateur du Parti de gauche dans un communiqué. Les communistes, emmenés par Pierre Laurent et André Chassaigne, appellent aussi à censurer l’exécutif.

Avant même le discours de M. Valls devant les députés, le député socialiste Pouria Amirshahi a proposé notamment à ses collègues, « pour répondre à la brutalité politique du gouvernement », de « déposer une motion de censure issue des rangs progressistes » en cas de recours au 49-3.

« J’espère que nous serons suffisamment nombreux — soit au minimum cinquante-huit — pour porter collectivement une telle démarche. Le cas échéant, si nous n’y arrivions pas, pour ma part je voterai une motion de censure [de la droite]. »

Mardi dans la matinée, les députés « frondeurs » du PS avaient exprimé leur colère après avoir été reçus à Matignon au sujet de l’examen du texte. Pour le rapporteur du texte, Christophe Sirugue, « le débat n’a plus lieu sur le texte mais sur des postures ».

Manuel Valls n’a « pas envie d’aller vers un compromis sur la loi travail », avait de son côté déclaré le député Christian Paul, ajoutant qu’un éventuel recours à l’article 49-3 n’avait pas été évoqué par le gouvernement lors de cette réunion.

Dans la rue, le prochain temps fort aura lieu jeudi 12 mai, avec une cinquième journée de mobilisation (CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, FIDL, UNL). S’y ajoutent Nuit debout et une grève reconductible des routiers appelée par la CGT et FO à partir du 16 mai.

Le mouvement Nuit debout, né le 31 mars dans la foulée de la manifestation contre le projet de loi, a toutefois appelé à se mobiliser dès mardi devant l’Assemblée nationale pour protester contre le recours au 49-3, une « attaque contre nos droits sociaux et notre démocratie ».

Source Le Monde 10/05/2016

Voir aussi : Actualité France, Rubrique UE, L’inspiration du projet de loi El Khomri sur le démantèlement du code du travail, rubrique Politique, Politique économique, Politique Internationale, rubrique Société, Travail, Pauvreté,

Quelques semaines avant son soudain décès, le 29 août 1992, Félix Guattari nous avait adressé le texte qu’on lira ci-dessous. Avec le poids que lui donne la tragique disparition de son auteur, cette réflexion ambitieuse et totalisante prend en quelque sorte un caractère de testament philosophique. L’auteur y décrit le grand malaise de notre civilisation et propose de nouvelles pistes pour refonder les pratiques sociales. Avec un souffle non dépourvu de poésie, il imagine une « nouvelle renaissance » , un « grand réveil » qui arracherait nos sociétés à leur passivité actuelle.

Les routines de la vie quotidienne, la banalité du monde représenté par les médias, nous enrobent d’une atmosphère rassurante où rien n’a plus vraiment de conséquence. On se voile les yeux; on s’interdit de penser la fuite tourbillonnaire de notre temps, qui projette en arrière, très loin, très vite, notre passé le plus familier, qui efface des façons d’être et de vivre encore fraîches à notre mémoire et qui plaque notre futur sur un horizon opaque, chargé de nuées et de miasmes. On tient d’autant plus à se rassurer que plus rien n’est assuré.

Les deux « Grands » d’hier, longtemps arc-boutés l’un à l’autre, sont déstabilisés par l’effondrement de l’un d’entre eux. Les pays de l’ex-URSS et ceux de l’Est européen s’enlisent dans des drames sans issue apparente. Les EtatsUnis, pour leur part, ne sont pas à l’abri de violentes secousses de civilisation, comme on a pu le voir à Los Angeles. Les pays du tiers-monde ne sortent pas du marasme; l’Afrique, en particulier, s’enfonce dans une impasse atroce. Les désastres écologiques, la famine, le chômage, la montée du racisme, de la xénophobie, hantent, comme autant de menaces, la fin de ce millénaire.

D’un autre côté, les sciences et les technologies évoluent à une vitesse extrême, livrant virtuellement à l’homme toutes les clefs nécessaires pour résoudre ses problèmes matériels. Mais l’humanité ne parvient pas à s’en saisir; elle reste hébétée, impuissante devant les défis auxquels elle est confrontée. Elle assiste passivement au développement de la pollution de l’eau, de l’air, à la destruction des forêts, à la perturbation des climats, à la disparition d’une multitude d’espèces vivantes, à l’appauvrissement du capital génétique de la biosphère, à la dégradation des paysages naturels, à l’étouffement de ses villes et à l’abandon progressif de valeurs culturelles et de références morales relatives à la solidarité et à la fraternité humaines…

L’humanité semble perdre la tête, ou, plus exactement, sa tête ne fonctionne plus avec son corps. Comment pourrait-elle retrouver une boussole pour s’orienter au sein d’une modernité dont la complexité la dépasse de toute part? Penser la complexité, renoncer, en particulier, à l’abord réducteur du scientisme quand il s’agit de remettre en question ses préjugés et ses intérêts à court terme: telle est la perspective d’une entrée dans une ère que j’ai qualifiée de postmédias, car tous les grands bouleversements contemporains, qu’ils soient de portée positive ou négative, sont actuellement jugés à l’aune d’informations tamisées par l’industrie massmédiatique, qui ne retient que le petit côté événementiel des choses et qui ne problématise jamais les enjeux en présence dans leur véritable amplitude. Il est vrai qu’il est difficile d’amener les individus à sortir d’eux-mêmes, à se dégager de leurs préoccupations immédiates et à réfléchir sur le présent et le futur du monde. Ils manquent, pour y parvenir, d’incitations collectives. Or la plupart des anciennes instances de communication, de réflexion et de concertation se sont dissoutes au profit d’un individualisme et d’une solitude souvent synonymes d’angoisse et de névrose.

C’est en ce sens que je préconise – sous l’égide d’un type d’articulation inédit entre écologie environnementale, écologie sociale et écologie mentale – l’invention de nouveaux agencements collectifs d’énonciation, concernant le couple, la famille, l’école, le voisinage, etc.

Le fonctionnement des mass media actuels, en particulier de la télévision, va à l’encontre d’une telle perspective. Le téléspectateur reste passif devant son écran, prisonnier d’un rapport quasi hypnotique, coupé de l’autre, déresponsabilisé. Cette situation n’est cependant pas faite pour durer indéfiniment. L’évolution des technologies introduira de nouvelles possibilités d’inter-action entre le média et son utilisateur, et entre les utilisateurs eux-mêmes. La jonction entre l’écran audiovisuel, l’écran télématique et l’écran informatique pourrait conduire à une véritable réactivation de la sensibilité et de l’intelligence collectives. L’équation actuelle (média = passivité) disparaîtra peut-être beaucoup plus vite qu’on ne l’imagine. Evidemment, on ne peut pas attendre de miracle de ces technologies: tout dépendra, en fin de compte, de la capacité des groupes humains à s’en emparer et à leur conférer des finalités convenables. La constitution de grands marchés économiques et d’espaces politiques homogènes, comme tend à le devenir l’Europe de l’Ouest, aura également des incidences sur notre vision du monde. Mais celles-ci vont dans des sens contraires, de sorte que leur résultante dépendra de l’évolution de rapports de force entre des ensembles sociaux dont il faut reconnaître par ailleurs que le contour demeure encore flou.

Les antagonismes industriels et économiques entre les Etats-Unis, le Japon et l’Europe s’accentuant, la diminution des coûts de production, le développement de la productivité, la conquête des « parts de marché », deviendront des enjeux de plus en plus tenaillants, accroissant le chômage structurel et conduisant à une « dualisation » sociale toujours plus marquée au sein des citadelles capitalistes. Sans parler de leur coupure avec le tiers-monde, qui prendra une tournure de plus en plus conflictuelle et dramatique du fait de l’inflation démographique.

D’un autre côté, le renforcement de ces grands pôles de puissance va sans doute contribuer à l’instauration d’une régulation – sinon d’un « ordre planétaire » – de nature géopolitique et écologique.

En favorisant d’importantes concentrations de moyens sur des objectifs de recherche ou sur des programmes écologiques et humanitaires, l’existence de ces pôles pourrait jouer un rôle déterminant sur l’avenir de l’humanité. Mais il serait à la fois immoral et irréaliste d’accepter que la dualité actuelle, quasi manichéenne, entre les riches et les pauvres, les forts et les faibles, s’accentue indéfiniment. Malheureusement, c’est dans cette perspective que se sont inscrits, sans doute malgré eux, les signataires de l’appel dit de Heidelberg, présenté à la conférence de Rio, en suggérant que les choix fondamentaux de l’humanité dans le domaine de l’écologie soient laissés à l’initiative des élites scientifiques (voir, dans le Monde diplomatique , l’éditorial d’Ignacio Ramonet, juillet 1992, et l’article de Jean-Marc Lévy-Leblond, août 1992). Cela procède d’une myopie scientiste assez incroyable. Comment ne pas voir, en effet, qu’une part essentielle des enjeux écologiques de la planète relève de cette coupure de la subjectivité collective entre riches et pauvres?

Les scientifiques ont à trouver leur insertion au sein d’une nouvelle démocratie internationale, qu’ils doivent eux-mêmes contribuer à promouvoir. Et ce n’est pas d’entretenir le mythe de leur omnipotence qui les avancera dans cette voie!

Comment recoller le corps avec la tête, comment articuler les sciences et les techniques avec les valeurs humaines? Comment s’accorder sur des projets communs tout en respectant la singularité des positions de chacun? Par quel moyen déclencher, dans le climat de passivité actuel, un grand réveil, une nouvelle renaissance? La peur de la catastrophe sera-t-elle un moteur suffisant dans ce domaine?

Des accidents écologiques, tel Tchernobyl, ont certes conduit à un réveil de l’opinion. Mais il ne s’agit pas seulement d’agiter des menaces, il faut passer aux réalisations pratiques. Il convient aussi de se rappeler que le danger peut exercer un véritable pouvoir de fascination. Le pressentiment de la catastrophe peut déclencher un désir inconscient de catastrophe, une aspiration vers le néant, une pulsion d’abolition. C’est ainsi que les masses allemandes, à l’époque du nazisme, ont vécu sous l’empire d’un fantasme de fin du monde associé à une mythique rédemption de l’humanité. Il convient de mettre l’accent, avant tout, sur la recomposition d’une concertation collective capable de déboucher sur des pratiques novatrices. Sans changement des mentalités, sans entrée dans une ère post-médiatique, il n’y aura pas de prise durable sur l’environnement. Mais, sans modification de l’environnement matériel et social, il n’y aura pas de changement des mentalités.

On se trouve ici en présence d’un cercle qui m’amène à postuler la nécessité de fonder une « écosophie » articulant l’écologie environnementale à l’écologie sociale et à l’écologie mentale.

Qui gère le chaos capitaliste?

Avec cette perspective écosophique, il ne s’agit aucunement de reconstituer une idéologie hégémonique comme l’ont été les grandes religions ou le marxisme. Il est absurde, par exemple, de la part du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale de préconiser la généralisation d’un modèle unique de croissance dans le tiers-monde. L’Afrique, l;Amérique latine, l’Asie, devraient pouvoir s’engager dans des voies de développement social et culturel spécifiques. Le marché mondial n’a pas à piloter la production de chaque groupement humain au nom d’un concept de croissance universel. La croissance capitalistique demeure purement quantitative, alors qu’un développement complexe concerne essentiellement le qualitatif. Ce n’est ni la prééminence de l’Etat (à la façon du socialisme bureaucratique) ni celle du marché mondial (sous l’égide des idéologies néolibérales) qui ont à régenter l’avenir des activités humaines et leurs finalités essentielles.

Il faudrait donc mettre en place une concertation planétaire et promouvoir une nouvelle éthique de la différence substituant aux pouvoirs du capitalisme actuel une politique des désirs des peuples.

Mais une telle perspective ne risque-t-elle pas de conduire au chaos ?

A cela je répondrai que la transcendance du pouvoir conduit de toute façon au chaos, comme la crise actuelle le démontre. Mais le chaos démocratique, à tout prendre, vaut mieux que le chaos qui résulte de l’autoritarisme! L’individu et le groupe ne peuvent faire l’économie d’une certaine plongée existentielle dans le chaos. C’est déjà ce que nous faisons chaque nuit en nous abandonnant à l’univers du rêve. Toute la question est de savoir ce que nous retirons de cette plongée: un sentiment de désastre ou la révélation de nouvelles lignes de possible? Qui gère aujourd’hui le chaos capitaliste? Les Bourses de valeurs, les multinationales et (de moins en moins) les pouvoirs d’Etat! En fin de compte, pour l’essentiel, des organismes décérébrés. L’existence d’un marché mondial est certainement indispensable à la structuration des relations économiques internationales. Mais on ne peut pas attendre de ce marché qu’il régule comme par miracle les échanges humains de la planète.

Le marché de l’immobilier contribue au désordre de nos mégapoles. Le marché de l’art pervertit la création esthétique. Il est donc primordial qu’à côté du marché capitaliste se manifestent des marchés territorialisés, s’appuyant sur des formations sociales consistantes, affirmant leurs modes de valorisation.

Du chaos capitaliste doivent sortir ce que j’appellerai des « attracteurs » de valeurs: valeurs diverses, hétérogènes, dissensuelles. Un microfascisme prolifère dans nos sociétés.

Les marxistes faisaient reposer le mouvement de l’histoire sur une nécessaire progression dialectique de la lutte des classes. Les économistes libéraux font aveuglément confiance au libre jeu du marché pour résoudre les tensions, les disparités, et pour accoucher du meilleur des mondes.

Or les événements confirment, si cela était nécessaire, que le progrès n’est pas lié mécaniquement ni dialectiquement aux luttes de classes, au développement des sciences et des techniques, à la croissance économique, au libre jeu du marché… La croissance n’est pas synonyme de progrès, comme le révèle cruellement la renaissance de la barbarie des affrontements sociaux et urbains, des conflits interethniques, des tensions économiques planétaires.

Le progrès social et moral est inséparable des pratiques collectives et individuelles qui en assument la promotion. Le nazisme et le fascisme n’ont pas été des maladies transitoires, des « accidents de l’histoire » désormais dépassés. Ils constituent des potentialités toujours présentes; ils continuent d’habiter nos univers de virtualité; le stalinisme du Goulag, le despotisme maoïste, peuvent renaître, demain, dans de nouveaux contextes. Sous des formes variées, un microfascisme prolifère dans les pores de nos sociétés, se manifestant à travers le racisme, la xénophobie, la remontée des fondamentalismes religieux, du militarisme, de l’oppression des femmes. L’histoire ne garantit aucun franchissement irréversible de « seuils progressistes ». Seules les pratiques humaines, un volontarisme collectif peuvent nous prémunir de retomber dans les pires barbaries. A cet égard, il serait tout à fait illusoire de s’en remettre aux impératifs formels de la défense des « droits de l’homme » ou du « droit des peuples ». Les droits ne sont pas garantis par une autorité divine; ils reposent sur la vitalité des institutions et des formations de pouvoir qui en soutiennent l’existence.

Une condition primordiale pour aboutir à la promotion d’une nouvelle conscience planétaire résidera donc dans notre capacité collective à faire réémerger des systèmes de valeurs échappant au laminage moral, psychologique et social auquel procède la valorisation capitaliste uniquement axée sur le profit économique.

La joie de vivre, la solidarité, la compassion à l’égard d’autrui doivent être considérées comme des sentiments en voie de disparition et qu’il convient de protéger, de vivifier, de réimpulser dans de nouvelles voies. Les valeurs éthiques et esthétiques ne relèvent pas d’impératifs et de codes transcendants. Elles appellent une participation existentielle à partir d’une immanence sans cesse à reconquérir.

Comment forger, donner de l’expansion à de tels univers de valeurs?

Certes pas en dispensant des leçons de morale. La puissance de suggestion de la théorie de l’information a contribué à masquer l’importance des dimensions énonciatrices de la communication. Elle a souvent conduit à oublier que c’est seulement s’il est reçu qu’un message prend son sens, et non simplement parce qu’il est transmis. L’information ne peut être réduite à ses manifestations objectives; elle est, essentiellement, production de subjectivité, prise de consistance d’univers incorporels. Et ces derniers aspects ne peuvent être réduits à une analyse en termes d’improbabilité et calculés sur la base de choix binaires.

La vérité de l’information renvoie toujours à un événement existentiel chez ceux qui la reçoivent. Son registre n’est pas celui de l’exactitude des faits, mais celui de la pertinence d’un problème, de la consistance d’un univers de valeurs. La crise actuelle des médias et la ligne d’ouverture vers une ère postmédias constituent les symptômes d’une crise beaucoup plus profonde. Ce sur quoi j’entends mettre l’accent, c’est sur le caractère foncièrement pluraliste, multicentré, hétérogène, de la subjectivité contemporaine, malgré l’homogénéisation dont elle est l’objet du fait de sa mass-médiatisation.

A cet égard, un individu est déjà un « collectif » de composantes hétérogènes. Un fait subjectif renvoie à des territoires personnels – le corps, le moi, – mais, en même temps, à des territoires collectifs – la famille, le groupe, l’ethnie. Et à cela s’ajoutent toutes les procédures de subjectivation qui s’incarnent dans la parole, l’écriture, l’informatique, les machines technologiques. Dans les sociétés antérieures au capitalisme, l’initiation aux choses de la vie et aux mystères du monde passait par le canal de rapports familiaux, de rapports de classes d’âge, de rapports de clan, de corporation, de rituels, etc. Ce type d’échange direct entre individus tend à se raréfier. C’est à travers de multiples médiations que se forge la subjectivité, tandis que les rapports individuels entre les générations, les sexes, les groupes de proximité se distendent. Par exemple, très souvent, la fonction des grandsparents comme support d’une mémoire intergénérationnelle pour les enfants disparaît. L’enfant se développe dans un contexte hanté par la télévision, les jeux informatiques, les communications télématiques, les bandes dessinées…

Une nouvelle solitude machinique est née, qui n’est certes pas sans qualité, mais qui mériterait d’être retravaillée en permanence de façon qu’elle puisse s’accorder avec des formes renouvelées de socialité. Plutôt que des rapports d’opposition, il s’agit de forger des enlacements polyphoniques entre l’individu et le social. Toute une musique subjective reste ainsi à inventer. La nouvelle conscience planétaire devra repenser le machinisme. Il est fréquent que l’on continue d’opposer la machine à l’âme humaine.Certaines philosophies estiment que la technique moderne nous a voilé l’accès à nos fondements ontologiques, à l’Etre primordial. Et si, au contraire, un renouveau de l’âme et des valeurs humaines pouvait être attendu d’une nouvelle alliance avec la machine?

Les biologistes associent actuellement la vie à une nouvelle approche du machinisme à propos de la cellule, des organes et du corps vivant. Ce sont encore des linguistes, des mathématiciens, des sociologues, qui explorent d’autres modalités de machinisme. En élargissant ainsi le concept de machine, ils nous conduisent à mettre l’accent sur certains de ses aspects insuffisamment explorés à ce jour. Les machines ne sont pas des totalités refermées sur elles-mêmes. Elles entretiennent des rapports déterminés avec une extériorité spatio-temporelle, ainsi qu’avec des univers de signes et des champs de virtualités.

Le rapport entre le dedans et le dehors d’un système machinique n’est pas seulement le fait d’une consommation d’énergie, d’une production d’objet: il s’incarne également à travers des phylums génétiques. Une machine affleure au présent comme terme d’une lignée passée et elle est le point de relance, ou le point de rupture, à partir duquel se déploiera, dans le futur, une lignée évolutive. L’émergence de ces généalogies et de ces champs d’altérité est complexe. Elle est travaillée en permanence par toutes les forces créatrices des sciences, des arts, des innovations sociales, qui s’enchevêtrent et constituent une mécanosphère enveloppant notre biosphère. Et cela non comme un carcan contraignant ou une cuirasse extérieure, mais comme une efflorescence machinique abstraite, explorant le devenir humain.

La vie humaine est engagée, par exemple, dans une course de vitesse avec le rétrovirus du sida. Les sciences biologiques et les techniques médicales gagneront la lutte contre cette maladie ou, à terme, l’espèce humaine sera éliminée. De même, l’intelligence et la sensibilité sont l’objet d’une véritable mutation du fait des nouvelles machines informatiques qui s’insinuent de plus en plus dans les ressorts de la sensibilité, du geste et de l’intelligence. On assiste actuellement à une mutation de la subjectivité qui est peut-être encore plus importante que ne le furent celles de l’invention de l’écriture ou de l’imprimerie.

L’humanité devra contracter un mariage de raison et de sentiments avec les multiples rameaux du machinisme, sinon elle risque de sombrer dans le chaos. Un renouveau de la démocratie pourrait avoir pour objectif une gestion pluraliste de l’ensemble de ses composantes machiniques.

Le juridique et le législatif seront ainsi amenés à nouer des liens imprévus avec le monde de la technologie et de la recherche (c’est déjà le cas avec les commissions d’éthique relatives aux problèmes de la biologie et de la médecine contemporaines; mais il faudrait aussi concevoir rapidement des commissions d’éthique des médias, d’éthique de l’urbanisme, d’éthique de l’éducation). Il s’agit, en somme, de redécouper les véritables entités existentielles de notre époque, qui ne correspondent plus à celles d’il y a encore quelques décennies.

L’individu, le social, le machinique, se chevauchent; le juridique, l’éthique, l’esthétique et le politique également. Une grande dérive des finalités est en train de s’opérer: les valeurs de resingularisation de l’existence, de responsabilité écologique, de créativité machinique, sont appelées à s’instaurer comme foyer d’une nouvelle polarité progressiste au lieu et place de l’ancienne dichotomie droite-gauche.

Les machines de production qui sont à la base de l’économie mondiale sont axées uniquement sur les industries dites de pointe. Elles ne contribuent pas à prendre en considération des secteurs laissés pour compte parce qu’ils ne sont pas générateurs de profits capitalistes.

La démocratie machinique devra opérer un rééquilibrage des systèmes de valorisation actuels. Aménager une ville propre, vivable, gaie, riche en interactions sociales; développer une médecine humaine et efficace, une éducation enrichissante, sont des objectifs tout aussi valables que la production en série d’automobiles ou d’équipements électroniques performants. Les actuelles machines, techniques, scientifiques et sociales sont potentiellement capables de nourrir, d’habiller, de transporter, d’éduquer tous les humains: les moyens sont là, à portée de main, pour faire vivre dix milliards d’habitants sur cette planète. Ce sont les systèmes de motivation pour produire les biens et pour les répartir convenablement qui ne sont pas adéquats.

S’employer à développer le bien-être matériel et moral, l’écologie sociale et mentale, devrait être tout aussi valorisé que travailler dans des secteurs de pointe ou dans la spéculation financière. C’est le travail lui-même qui a changé de nature, du fait de la prévalence toujours plus grande, dans sa composition, des aspects immatériels de connaissance, de désir, de goût esthétique, de préoccupations écologiques. L’activité physique et mentale de l’homme s’y trouve de plus en plus adjacente aux dispositifs techniques, informatiques et communicationnels. De ce fait, les vieilles conceptions fordistes ou tayloristes de l’organisation des sites industriels et de l’ergonomie sont dépassées.

A l’avenir, il devra être fait de plus en plus fréquemment appel à l’initiative individuelle et collective, à toutes les étapes de la production et de la distribution (et même de la consommation).

La constitution d’un nouveau paysage d’agencements collectifs de travail – en raison, en particulier, du rôle prépondérant qu’y joueront la télématique, l’informatique et la robotique – remettra profondément en cause les anciennes structures hiérarchiques, avec, en corollaire, une révision des normes salariales qui ont actuellement cours.

Considérons la crise de l’agriculture dans les pays développés. Il est légitime que les marchés agricoles s’ouvrent aux pays du tiers-monde, dont les conditions climatiques et de rentabilité sont souvent beaucoup plus favorables à la production que celles des pays situés plus au nord. Cela signifie-t-il que les paysans européens, américains et japonais devront déserter les campagnes et migrer vers les villes? Il s’agit, au contraire, de redéfinir l’agriculture et l’élevage dans ces pays, de façon à valoriser convenablement leurs aspects écologiques et à préserver l’environnement. Les forêts, les montagnes, les fleuves, les bords de mer, constituent un capital non capitaliste, un « placement » qualitatif, qu’il convient de faire fructifier, de revaloriser en permanence, ce qui implique, en particulier, de repenser de façon audacieuse la condition d’agriculteur, d’éleveur et de pêcheur.

Il en va de même avec le travail domestique: il deviendra nécessaire que les femmes et les hommes qui ont à charge d’élever des enfants – tâche dont la complexité ne cesse de s’accroître – soient convenablement rémunérés. D’une façon générale, nombre d’activités « privées » sont ainsi appelées à trouver leur place dans un nouveau système de valorisation économique qui prenne en compte la diversité, l’hétérogénéité des activités humaines socialement, ou esthétiquement, ou éthiquement utiles.

Pour permettre un élargissement du salariat à la multitude d’activités sociales qui méritent d’être valorisées, les économistes auront peut-être à imaginer un renouvellement des systèmes monétaires et des systèmes salariaux actuels.

La coexistence, par exemple, de monnaies fortes, ouvertes sur le grand large de la compétition économique mondiale, avec des monnaies protégées, non convertibles, territorialisées sur un espace social donné, permettrait de pallier la misère la plus criante, en distribuant des biens qui ne relèvent que du marché intérieur et en faisant proliférer tout un champ d’activités sociales qui perdraient, du même coup, leur caractère de marginalité apparente. Une telle révision de la division et de la valorisation du travail n’implique pas nécessairement que la durée hebdomadaire de celui-ci doive diminuer indéfiniment, que l’âge de la retraite doive être avancé.

Certes, le machinisme tendra à libérer de plus en plus de « temps libre ». Mais libre pour quoi faire? Pour s’adonner à des loisirs préfabriqués? Pour rester le nez collé sur la télé? Combien de retraités sombrent, après quelques mois de leur nouvelle situation, dans le désespoir et la dépression du fait de leur oisiveté.

Paradoxalement, une redéfinition écosophique du travail pourrait aller de pair avec un élargissement de la durée du salariat. Cela impliquerait une savante ventilation entre le temps de travail affecté à l’économie de marché et le temps de travail relatif à l’économie des valeurs sociales et mentales. On pourrait imaginer, par exemple, des retraites modulées permettant aux travailleurs, aux employés, aux cadres qui le désirent, de ne pas être coupés des activités de leur entreprise, surtout de celles qui ont des implications sociales et culturelles. N’est-il pas absurde, en effet, que ce soit au moment où ils ont la meilleure connaissance de leur secteur d’activité, où ils pourraient rendre le plus de services dans les domaines de la formation et de la recherche, qu’ils soient brutalement rejetés? La perspective d’une telle recomposition sociale et culturelle du travail conduirait tout naturellement à promouvoir une nouvelle transversalité entre les agencements productifs et le reste de la cité.

Certaines expériences syndicales vont déjà dans ce sens. Il existe par exemple au Chili de nouvelles formes de pratique syndicale s’articulant de façon organique à leur environnement social. Les militants du « syndicalisme territorial » ne se préoccupent plus seulement de la défense des travailleurs syndiqués, mais également des difficultés rencontrées par les chômeurs, les femmes, les enfants du quartier dans lequel est insérée leur entreprise. Ils participent à l’organisation de programmes éducatifs et culturels, s’impliquent dans des problèmes de santé, d’hygiène, d’écologie, d’urbanisme. (Un tel élargissement du champ de compétence de l’action ouvrière est loin d’être vu d’un bon oeil par les instances hiérarchiques de l’appareil syndical.) Dans ce pays, des groupes d’ »écologie du troisième âge » se consacrent à l’organisation relationnelle et culturelle des personnes âgées.

Il est difficile, mais cependant indispensable, de tourner la page des anciens systèmes de référence fondés sur une opposition tranchée gauche-droite, socialisme-capitalisme, économie de marché-planification étatique…

Il ne s’agit pas de forger un pôle de référence « centriste », équidistant des deux autres, mais de se dégager de ce type de système fondé sur une adhésion totale, sur une base prétendument scientifique, ou sur des données juridiques et éthiques transcendantes. Les opinions publiques, avant les classes politiques, sont devenues allergiques aux discours programmatiques, aux dogmes intolérants à l’égard de la diversité des points de vue. Mais, tant que le débat public et les moyens de concertation n’auront pas acquis des formes renouvelées d’expression, le risque est grand qu’elles ne se détournent de plus en plus de l’exercice de la démocratie, pour s’en remettre soit à la passivité de l’abstention, soit à l’activisme de factions réactionnaires. Ce qui importera, dans une campagne politique, c’est moins de conquérir l’adhésion massive du public à une idée que de voir cette opinion publique se structurer en multiples segments sociaux vivants.

La réalité n’est plus une et indivisible. Elle est multiple, travaillée par des lignes de possible que les praxis humaines peuvent attraper au vol. A côté de l’énergie, de l’information et des nouveaux matériaux, la volonté de choisir et d’assumer un risque s’instaure au coeur des nouvelles aventures machiniques, qu’elles soient technologiques, sociales, théoriques ou esthétiques.

Les « cartographies écosophiques », qu’il faudrait instituer, auront ceci de particulier qu’elles n’assumeront pas uniquement les dimensions du présent, mais aussi celles du futur. Elles se préoccuperont autant de ce que sera la vie humaine sur Terre dans trente ans que de ce que seront les transports urbains dans trois ans. Elles impliquent un choix de responsabilité pour les générations à venir, ce que le philosophe Hans Jonas appelle une « éthique de la responsabilité ». Il est inévitable que des choix à long terme heurtent des choix d’intérêts à court terme. Les groupes sociaux concernés par de tels enjeux doivent être amenés à en délibérer, à modifier leurs habitudes et leurs coordonnées mentales, à adopter de nouveaux univers de valeurs et à postuler un sens humain aux futures transformations technologiques. En un mot, à arbitrer le présent au nom de l’avenir. Il n’est pas pour autant question de retomber dans des visions totalitaires et autoritaires de l’histoire, des messianismes qui, au nom des « cités futures » ou de l’équilibre écologique, prétendraient régenter la vie de tout un chacun.

Chaque « cartographie » représente une vision particulière du monde, qui, même lorsqu’elle est adoptée par un grand nombre d’individus, recèle toujours en son coeur un noyau d’incertitude. C’est, en vérité, son capital le plus précieux. C’est à partir de lui que peut se constituer une authentique écoute de l’autre. L’écoute de la disparité, de la singularité, de la marginalité, voire de la folie, ne relève pas seulement d’un impératif de tolérance et de fraternité. Elle constitue une propédeutique essentielle, un rappel permanent à cet ordre de l’incertitude, une remise à nu des puissances de chaos qui hantent toujours les structures dominantes, imbues d’elles-mêmes, autosuffisantes. Ces structures, elle peut les renverser ou leur redonner sens, en les rechargeant de potentialités, en déployant à partir d’elles de nouvelles lignes de fuite créatives.

Au sein de tout état de chose, un point d’échappée de sens est à repérer, à travers l’impatience de ce que l’autre n’adopte pas mon point de vue, à travers la mauvaise volonté de la réalité à se plier à mes désirs. Cette adversité, j’ai non seulement à l’accepter, mais à l’aimer pour elle-même; j’ai à la rechercher, à dialoguer avec elle, à la creuser, à l’approfondir. C’est elle qui me fera sortir de mon narcissisme, de mon aveuglement bureaucratique, qui me restituera un sens de la finitude, que toute la subjectivité mass-médiatique infantilisante s’emploie à voiler. La démocratie écosophique ne s’abandonnera pas à la facilité de l’accord consensuel: elle s’investira dans la métamodélisation dissensuelle. Avec elle, la responsabilité sort du soi pour passer à l’autre.

Faute de la promotion d’une telle subjectivité de la différence, de l’atypie, de l’utopie, notre époque pourrait basculer dans les conflits atroces de l’identité, comme ceux que subissent les peuples de l’ex-Yougoslavie. Il restera vain d’en appeler à la morale et au respect des droits. La subjectivité s’enlise dans le vide des enjeux de profit et de pouvoir. Le refus du statut des médias actuels, associé à la recherche de nouvelles interactivités sociales, d’une créativité institutionnelle et d’un enrichissement des univers de valeurs, constituerait déjà une étape importante sur la voie d’une refondation des pratiques sociales.

Félix Guattari – 1992

1 Le Monde diplomatique, Octobre 1992, page 26;27

2 Félix Guattari est né le 30 avril 1930 à Colombes. Fondateur, avec Jean Oury, de la clinique psychiatrique de La Borde (Loir-et-Cher), il est l’auteur de cinq livres écrits avec le philosophe Gilles Deleuze et publiés aux Editions de minuit: l’Anti-OEdipe (1972), Kafka, pour une littérature mineure (1975), Rhizome (1976), Mille-Plateaux (1979) et Qu’est-ce que la philosophie? (1991). En outre, il a notamment écrit la Révolution moléculaire (1977) et l’Inconscient machinique (Recherches, Paris, 1979), et les Trois Écologies (Galilée, Paris, 1989).

Voir aussi : Rubrique Philosophie, rubrique Politique, G Agamben : De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité rubrique Science, Science politique,

Elisabeth Roudinesco. Je crois que l’échec du communisme réel a joué un rôle décisif dans cette affaire. Dans le débat d’idées, on a entamé alors une grande révision de l’histoire de la Révolution française. François Furet nous avait expliqué que 1917 était déjà dans 1793, et que 1793 était déjà dans 1789. Mais avec les «nouveaux philosophes», on a commencé à nous dire que le goulag était déjà dans Marx. Certes, ils étaient beaux, brillants, par ailleurs très différents les uns des autres, certains sérieux, d’autres pas du tout. Mais enfin, il y avait cette thèse qui leur était commune, qu’a fort bien dénoncée Pierre Vidal-Naquet, et qui reposait sur l’illusion rétrospective et l’anachronisme: le goulag est déjà dans Marx, voire dans Hegel ! Or il n’y a pas de goulag dans Marx.

A partir de ce moment-là, on s’est mis à rejeter l’idéal révolutionnaire qui avait été porté pendant la seconde moitié du XXe siècle autant par Sartre que par des philosophes comme Foucault, qui était pourtant anticommuniste. Les médias se sont mis à émettre un doute sur la totalité des rébellions possibles puis à rejeter tout un savoir qui avait nourri ma génération. J’avais été l’élève de Deleuze, suivi les cours de Foucault et de Barthes, j’admirais profondément Lévi-Strauss. La position de la «nouvelle philosophie», c’était l’opinion contre le savoir, déjà. C’était bien visible dès ce moment-là.

Et aujourd’hui, donc, nous récoltons les fruits de ce travail de destruction ?

A partir du moment où, en quelque sorte, la Révolution française devient l’équivalent du totalitarisme, la révolution russe étant, elle, pire encore que le nazisme, alors c’est une cacophonie qui s’installe, on ne sait plus de quoi on parle. Tout cela s’est instauré tranquillement, escorté par le triomphe du libéralisme économique, des idées toutes faites, et nous avons assisté à la grande inversion de tout. Chacun s’est mis à brandir des slogans : «Sartre s’est trompé entièrement» ! Chacun s’est mis à expliquer que tout ce qui avait porté l’idéal progressiste des masses populaires était à bannir.

Or, moi, à l’époque, j’étais capable de lire Aron autant que Sartre, de penser qu’Aron avait raison à propos de Machiavel, et en même temps que Sartre avait raison d’être ce qu’il était. La pensée complexe s’est littéralement effondrée. Et, aujourd’hui, on atteint littéralement des records.

Les plus grands penseurs post-sartriens se voient insultés tous les jours. Regardez la façon dont un Zemmour attaque Foucault dans ses best-sellers, sans parler de Derrida, présenté comme un obscurantiste. Le signifiant «goulag» est partout: en 2005, dans «le Livre noir de la psychanalyse», Freud a été accusé d’avoir orchestré un goulag clinique sous prétexte qu’il n’avait pas guéri ses patients.

Tout ça est apparu depuis les années 1980, avec le risque d’une droitisation radicale de la France. Et cela parce que dans notre pays jacobin, si l’on tue l’espoir du peuple, il part vers l’extrême droite. Il faut le savoir : nous avons des démons, en France. Nous avons eu l’affaire Dreyfus, nous avons eu depuis Drumont un antisémitisme virulent, mais on a aussi l’antithèse de cela, un élan d’émancipation : Valmy ou Vichy. Je crains qu’on ne soit entré dans une période qui n’est rien d’autre que le retour des idées de l’extrême droite.

Vous pensez ainsi que nous pourrions n’être qu’au début d’un processus historique puissamment réactionnaire ?

C’est possible. Intellectuellement, je pense toutefois que tous ces polémistes réactionnaires sont déjà battus. Leurs livres n’ont aucune reconnaissance académique, ni en France ni à l’étranger. Zemmour, Onfray, Finkielkraut existent plus par leur personne et leurs opinions que par leurs travaux. C’est pour ça qu’ils sont furieux du succès de Badiou dans les universités américaines.

Mais au lieu de se mettre en colère, il faut comprendre la raison pour laquelle aujourd’hui Bruno Latour, Jacques Rancière, Tzvetan Todorov et bien d’autres sont les auteurs français vivants les plus traduits. Même chose pour la psychanalyse : les travaux d’histoire ou de critique de la culture, comme ceux de Fethi Benslama ou les miens, ont le vent en poupe, alors qu’en France, la pratique de la psychanalyse décline. Ses représentants sont, hélas, trop centrés sur le passé.

Du reste, à l’étranger, personne ne comprend pourquoi la France connaît une telle paralysie intellectuelle. Vous qui avez été proche de Lacan et de Derrida, qu’est-ce que ça vous fait de vivre au temps d’Eric Zemmour ?

Je trouve déplorable une telle apologie de la France de Vichy. Je suis fille de résistants, j’ai un récit national qui m’accompagne depuis ma naissance, en septembre 1944. Mes parents étaient gaullistes, ma mère a travaillé avec des réseaux communistes. Je ne supporte pas que l’on mette sur le même plan la Résistance et la collaboration. Ni cette apologie des écrivains collaborationnistes à laquelle on assiste. Il est de bon ton désormais de trouver que Rebatet, c’était mieux qu’Aragon ! Eh bien non. Je considère, pour les avoir lus, que Rebatet, Brasillach et Drieu La Rochelle ne sont justement pas de grands écrivains.

Certes, on a le droit de tout publier, y compris «Mein Kampf». Mais la revalorisation de Vichy accompagnée de la haine du PCF qui, bien que stalinien, a été un grand parti de la Résistance, ça ce sont des choses que je ne peux pas accepter. Je ne tolère pas davantage qu’on commence à me demander si mon nom est roumain ou pas, si je suis juive ou pas. Oui, certainement, mais je ne veux pas être assignée à résidence. On assiste aujourd’hui à une hystérisation des identités. Ce n’est pas cette France-là que j’aime, ni celle qu’on aime dans le monde, mais celle qui est porteuse de notre singularité, la France des intellectuels universalistes, celle des droits de l’homme, de Diderot à Hugo. Là, nous bafouons notre propre tradition. C’est terrible à dire, mais je sens un désir inconscient de fascisme dans ce pays.

Notre pays a aussi dû affronter l’année dernière des attentats djihadistes sans précédent. Que pensez-vous de la réponse qui a été apportée à ce climat par le gouvernement socialiste actuel ? Cette espèce d’exhortation permanente à l’union nationale, cette demande faite par le président de la République de « pavoiser » de bleu-blanc-rouge les appartements particuliers, ou encore le fameux projet de loi avorté sur la déchéance de nationalité, tout cela était-il adapté ?

Je suis une patriote, «la Marseillaise» me fait vibrer. Si c’était de Gaulle ou même Mitterrand qui nous avaient exhortés à cela, nous aurions tous vibré, d’ailleurs. Et il est tout aussi vrai que, dans les périodes comme celles-là, nous devons dire clairement qui est l’ennemi principal, à savoir l’islamisme radical, qui est contraire à nos valeurs. Oui, nous sommes en guerre, d’autant que cet islamisme nourrit les thèses détestables du Front national.

Ce troisième monothéisme est théologico-politique, il veut instaurer le califat dans le monde entier. Mais raison de plus pour ne pas renoncer à nos principes fondateurs. Je n’ai pas du tout apprécié à cet égard le projet sur la déchéance de nationalité. On peut être très ferme sur la question de l’islamisme, sur celle du voile, comme c’est mon cas, et en même temps ne pas supporter cette façon pernicieuse de diviser la gauche. Toute volonté de liquider le socialisme et de recréer une social-démocratie sans contours est de toute façon un projet voué à l’échec. Je ne peux pas accepter davantage qu’un Premier ministre se mêle de savoir qui est un bon philosophe et qui ne l’est pas, s’il faut préférer BHL ou Onfray. Ou encore ce qu’il faut penser de Houellebecq et de Todd. Laissons les intellectuels débattre entre eux.

Il n’est pas davantage acceptable d’entretenir une confusion entre antisémitisme et antisionisme. Freud n’était pas pour la création d’un Etat des Juifs, il n’était pas pour le retour à une terre promise. Cela en fait-il un antisémite ? A l’inverse, des sionistes historiques comme Zeev Sternhell critiquent férocement le gouvernement israélien, et cela n’en fait ni des antisémites ni des antisionistes. Les concepts grossiers, les caricatures de la position adverse, tout cela détruit l’esprit public. Nous devons combattre les antisémites et non pas tourner autour du pot avec des mots fourre-tout.

De la même façon, le terme «islamophobie» vous semble particulièrement inapproprié aux différentes luttes à mener aujourd’hui.

Il est source d’extrêmes confusions. Cela a été une erreur monumentale de l’extrême gauche de le mettre ainsi en avant. La seule chose contre laquelle on doive lutter, c’est le racisme antiarabe. Quant au reste, dans les pays laïques occidentaux, on a le droit d’insulter Dieu et d’être absolument intransigeant sur la question de la liberté d’expression.

Je respecte Emmanuel Todd pour la valeur de ses analyses, mais je ne suis pas d’accord avec sa présentation de l’islam comme religion des faibles qui devrait être protégée. Il faut défendre notre modèle laïque. On nous vante tous les jours le modèle anglais qui a de grandes qualités. Pourtant, à Londres, on croise dans la rue des petites filles avec des niqabs. L’ultralibéralisme, c’est aussi ça : chacun dans sa communauté. Ce n’est pas la France dont nous voulons, et nous devons lutter pour que ce communautarisme-là ne s’impose pas.

Un haut gradé français disait récemment de façon assez mélancolique : cette guerre contre Daech, nous allons la gagner, et cependant nous n’aurons pas la paix. Que pensez-vous des réponses actuelles que notre pays apporte au terrorisme ?

Je suis surtout frappée quand je vois des responsables publics se présenter au 20-heures devant les Français pour dire : il va y avoir d’autres attentats, surtout restez chez vous, on vous protège. Je crois que là, ce qui s’imposerait, plutôt que des cellules psychologiques et des anxiolytiques, c’est un discours churchillien : sortez, prenez des risques, nous sommes en guerre, oui, mais nous allons nous mobiliser, tous ensemble, contre cette forme d’atteinte à nos idéaux. C’est là où l’on voit resurgir une forme d’inconscient français issu de Vichy. Nous avons collaboré pour ne pas avoir la guerre. Résultat, nous avons eu le déshonneur et la guerre. La leçon à tirer de ces errances, c’est qu’il ne faut pas faire peur aux gens mais plutôt les pousser à adopter un esprit de résistance. J’aime décidément mieux qu’on dise «debout» que «couché». «La Marseillaise», c’est debout que ça se chante.

Certains signaux, comme Nuit debout justement, montrent que des forces contraires à l’ultradroite intellectuelle que vous dénonciez tout à l’heure sont aujourd’hui à l’œuvre en France. Quels sentiments vous inspire ce mouvement ?

Nuit debout, c’est le spectre de la révolution qui vient hanter les nuits de ce capitalisme financier arrogant et mondialisé, en crise depuis 2008, et qui crée de nouveaux misérables, version Victor Hugo. Le choix de ce lieu [la place de la République, NDLR] n’est pas anodin. C’est celui des tourmentes révolutionnaires parisiennes (dont les dates sont inscrites au pied de la statue). Mais c’est aussi là que se sont réunis, le 11 janvier 2015, des millions de gens qui, comme moi, venaient soutenir «Charlie» contre l’obscurantisme religieux. Lieu de recueillement, de révolte joyeuse et d’imprévisibilité : c’est l’abolition des tranquillisants au profit de l’insomnie. Nuit debout, c’est le signe avant-coureur de quelque chose qui se prépare et qui n’a pas fini de venir déranger les nuits tranquilles de l’ordre établi. Quels que soient les débordements, j’y vois en soi un signe positif.

J’ai notamment trouvé magnifique ce soir où des musiciens ont joué le quatrième mouvement de la «Symphonie du Nouveau Monde» de Dvorak. La nuit, c’est à la fois le rêve d’un monde meilleur et le retour du refoulé: le cauchemar de ceux qui croyaient avoir enterré définitivement 1789 et Mai-68. C’est enfin la meilleure réponse à une récente couverture du «Figaro Magazine» où l’on nous présente la même cohorte de polémistes (Zemmour, Finkielkraut, Houellebecq) qui, sous la houlette de Michel Onfray, seraient les seuls à s’engager courageusement contre l’islamisme meurtrier. Eh bien non ! On peut défendre fermement la laïcité républicaine et tout autant l’idée de révolution. Entre les deux, il n’y a pas à choisir.

Propos recueillis par Aude Lancelin

Elisabeth Roudinesco est historienne de la psychanalyse, et chercheur associée au département d’histoire de l’université Paris-VII. Dernier ouvrage paru : «Sigmund Freud en son temps et dans le nôtre» (Seuil, 2014), prix Décembre et prix des Prix. A signaler, la rééditionen «Points poche» de son «Retour sur la question juive» (Albin Michel, 2009), avec une postface inédite.

Source : L’Obs 28/04/2016

Voir aussi : Rubrique Philosophie, rubrique Politique, G Agamben : De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité , Nuit debout, Indignés, Occupy : « Les débouchés politiques ne sont pas immédiats », Manuel Valls contre les intellectuels,rubrique Science, Science politique, Stopper la montée de l’insignifiance, par Cornelius Castoriadis,

Voici un texte visionnaire d’un authentique dissident, connu pour ses engagements et sa radicalité, le philosophe Cornelius Castoriadis, publié dans le Monde Diplomatique suite à un entretien dans l’émission Là-bas si j’y suis, sur France Inter, il y a plus de 15 ans.

Ce qui caractérise le monde contemporain ce sont, bien sûr, les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, mais ce qui me frappe surtout, c’est l’insignifiance. Prenons la querelle entre la droite et la gauche. Elle a perdu son sens. Les uns et les autres disent la même chose. Depuis 1983, les socialistes français ont fait une politique, puis M. Balladur a fait la même politique ; les socialistes sont revenus, ils ont fait, avec Pierre Bérégovoy, la même politique ; M. Balladur est revenu, il a fait la même politique ; M. Chirac a gagné l’élection de 1995 en disant : « Je vais faire autre chose » et il a fait la même politique.

Les responsables politiques sont impuissants. La seule chose qu’ils peuvent faire, c’est suivre le courant, c’est-à-dire appliquer la politique ultralibérale à la mode. Les socialistes n’ont pas fait autre chose, une fois revenus au pouvoir. Ce ne sont pas des politiques, mais des politiciens au sens de micropoliticiens. Des gens qui chassent les suffrages par n’importe quel moyen. Ils n’ont aucun programme. Leur but est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir, et pour cela ils sont capables de tout.

Il y a un lien intrinsèque entre cette espèce de nullité de la politique, ce devenir nul de la politique et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie ou dans la littérature. C’est cela l’esprit du temps. Tout conspire à étendre l’insignifiance.

La politique est un métier bizarre. Parce qu’elle présuppose deux capacités qui n’ont aucun rapport intrinsèque. La première, c’est d’accéder au pouvoir. Si on n’accède pas au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, cela ne sert à rien ; ce qui implique donc un art de l’accession au pouvoir. La seconde capacité, c’est, une fois qu’on est au pouvoir, de savoir gouverner.

Rien ne garantit que quelqu’un qui sache gouverner sache pour autant accéder au pouvoir. Dans la monarchie absolue, pour accéder au pouvoir il fallait flatter le roi, être dans les bonnes grâces de Mme de Pompadour. Aujourd’hui dans notre « pseudo- démocratie », accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l’opinion publique.

Je dis « pseudo-démocratie » parce que j’ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n’est pas une vraie démocratie. Jean-Jacques Rousseau le disait déjà : les Anglais croient qu’ils sont libres parce qu’ils élisent des représentants tous les cinq ans, mais ils sont libres un jour pendant cinq ans, le jour de l’élection, c’est tout. Non pas que l’élection soit pipée, non pas qu’on triche dans les urnes. Elle est pipée parce que les options sont définies d’avance. Personne n’a demandé au peuple sur quoi il veut voter. On lui dit : « Votez pour ou contre Maastricht ». Mais qui a fait Maastricht ? Ce n’est pas le peuple qui a élaboré ce traité.

Il y a la merveilleuse phrase d’Aristote : « Qui est citoyen ? Est citoyen quelqu’un qui est capable de gouverner et d’être gouverné. » Il y a des millions de citoyens en France. Pourquoi ne seraient-ils pas capables de gouverner ? Parce que toute la vie politique vise précisément à le leur désapprendre, à les convaincre qu’il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Il y a donc une contre-éducation politique. Alors que les gens devraient s’habituer à exercer toutes sortes de responsabilités et à prendre des initiatives, ils s’habituent à suivre ou à voter pour des options que d’autres leur présentent. Et comme les gens sont loin d’être idiots, le résultat, c’est qu’ils y croient de moins en moins et qu’ils deviennent cyniques.

Dans les sociétés modernes, depuis les révolutions américaine (1776) et française (1789) jusqu’à la seconde guerre mondiale (1945) environ, il y avait un conflit social et politique vivant. Les gens s’opposaient, manifestaient pour des causes politiques. Les ouvriers faisaient grève, et pas toujours pour de petits intérêts corporatistes. Il y avait de grandes questions qui concernaient tous les salariés. Ces luttes ont marqué ces deux derniers siècles.

On observe un recul de l’activité des gens. C’est un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l’activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, prennent le pas. Ils ont une bonne justification : « Je prends l’initiative parce que les gens ne font rien. » Et plus ils dominent, plus les gens se disent : « C’est pas la peine de s’en mêler, il y en a assez qui s’en occupent, et puis, de toute façon, on n’y peut rien. »

La seconde raison, liée à la première, c’est la dissolution des grandes idéologies politiques, soit révolutionnaires, soit réformistes, qui voulaient vraiment changer des choses dans la société. Pour mille et une raisons, ces idéologies ont été déconsidérées, ont cessé de correspondre aux aspirations, à la situation de la société, à l’expérience historique. Il y a eu cet énorme événement qu’est l’effondrement de l’URSS en 1991 et du communisme. Une seule personne, parmi les politiciens – pour ne pas dire les politicards – de gauche, a-t-elle vraiment réfléchi sur ce qui s’est passé ? Pourquoi cela s’est- il passé et qui en a, comme on dit bêtement, tiré des leçons ? Alors qu’une évolution de ce type, d’abord dans sa première phase – l’accession à la monstruosité, le totalitarisme, le Goulag, etc. – et ensuite dans l’effondrement, méritait une réflexion très approfondie et une conclusion sur ce qu’un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Rien !

Et que font beaucoup d’intellectuels ? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du XIXe siècle, qu’on avait combattu pendant cent cinquante ans, et qui aurait conduit la société à la catastrophe. Parce que, finalement, le vieux Marx n’avait pas entièrement tort. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré cent fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi ne s’est-il pas effondré ? Parce que les travailleurs ont lutté, ont imposé des augmentations de salaire, ont créé d’énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail, ce qui a absorbé tout le chômage technologique. On s’étonne maintenant qu’il y ait du chômage. Mais depuis 1940 le temps de travail n’a pas diminué.

Les libéraux nous disent : « Il faut faire confiance au marché. » Mais les économistes académiques eux-mêmes ont réfuté cela dès les années 30. Ces économistes n’étaient pas des révolutionnaires, ni des marxistes ! Ils ont montré que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, qui garantirait la meilleure allocation possible des ressources, la distribution des revenus la plus équitable, ce sont des aberrations ! Tout cela a été démontré. Mais il y a cette grande offensive économico- politique des couches gouvernantes et dominantes qu’on peut symboliser par les noms de M. Reagan et de Mme Thatcher, et même de François Mitterrand ! Il a dit : « Bon, vous avez assez rigolé. Maintenant, on va vous licencier », on va éliminer la « mauvaise graisse », comme avait dit M. Juppé ! « Et puis vous verrez que le marché, à la longue, vous garantit le bien-être. » A la longue. En attendant, il y a 12,5 % de chômage officiel en France !

On a parlé d’une sorte de terrorisme de la pensée unique, c’est-à-dire une non-pensée. Elle est unique en ce sens qu’elle est la première pensée qui soit une non-pensée intégrale. Pensée unique libérale à laquelle nul n’ose s’opposer. Qu’était l’idéologie libérale à sa grande époque ? Vers 1850, c’était une grande idéologie parce qu’on croyait au progrès. Ces libéraux-là pensaient qu’avec le progrès il y aurait élévation du bien-être économique. Même quand on ne s’enrichissait pas, dans les classes exploitées, on allait vers moins de travail, vers des travaux moins pénibles : c’était le grand thème de l’époque. Benjamin Constant le dit : « Les ouvriers ne peuvent pas voter parce qu’ils sont abrutis par l’industrie [il le dit carrément, les gens étaient honnêtes à l’époque !], donc il faut un suffrage censitaire. »

Par la suite, le temps de travail a diminué, il y a eu l’alphabétisation, l’éducation, des espèces de Lumières qui ne sont plus les Lumières subversives du XVIIIe siècle mais des Lumières qui se diffusent tout de même dans la société. La science se développe, l’humanité s’humanise, les sociétés se civilisent et petit à petit on arrivera à une société où il n’y aura pratiquement plus d’exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie.

Mais cela n’a pas marché ! Donc les gens ne croient plus à cette idée. Aujourd’hui ce qui domine, c’est la résignation ; même chez les représentants du libéralisme. Quel est le grand argument, en ce moment ? « C’est peut-être mauvais mais l’autre terme de l’alternative était pire. » Et c’est vrai que cela a glacé pas mal les gens. Ils se disent : « Si on bouge trop, on va vers un nouveau Goulag. » Voilà ce qu’il y a derrière cet épuisement idéologique et on n’en sortira que si vraiment il y a une résurgence d’une critique puissante du système. Et une renaissance de l’activité des gens, d’une participation des gens.

Çà et là, on commence quand même à comprendre que la « crise » n’est pas une fatalité de la modernité à laquelle il faudrait se soumettre, « s’adapter » sous peine d’archaïsme. On sent frémir un regain d’activité civique. Alors se pose le problème du rôle des citoyens et de la compétence de chacun pour exercer les droits et les devoirs démocratiques dans le but – douce et belle utopie – de sortir du conformisme généralisé.

Pour en sortir, faut-il s’inspirer de la démocratie athénienne ? Qui élisait-on à Athènes ? On n’élisait pas les magistrats. Ils étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Pour Aristote, souvenez-vous, un citoyen, c’est celui qui est capable de gouverner et d’être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. La politique n’est pas une affaire de spécialiste. Il n’y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs, il n’y a pas d’épistémè (1).

L’idée selon laquelle il n’y a pas de spécialiste de la politique et que les opinions se valent est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, chez les Grecs, le peuple décide et les magistrats sont tirés au sort ou désignés par rotation. Pour les activités spécialisées – construction des chantiers navals, des temples, conduite de la guerre -, il faut des spécialistes. Ceux-là, on les élit. C’est cela, l’élection. Election veut dire « choix des meilleurs ». Là intervient l’éducation du peuple. On fait une première élection, on se trompe, on constate que, par exemple, Périclès est un déplorable stratège, eh bien on ne le réélit pas ou on le révoque.

Mais il faut que la doxa soit cultivée. Et comment une doxa concernant le gouvernement peut-elle être cultivée ? En gouvernant. Donc la démocratie – c’est important – est une affaire d’éducation des citoyens, ce qui n’existe pas du tout aujourd’hui.

Récemment, un magazine a publié une statistique indiquant que 60 % des députés, en France, avouent ne rien comprendre à l’économie. Des députés qui décident tout le temps ! En vérité, ces députés, comme les ministres, sont asservis à leurs techniciens. Ils ont leurs experts, mais ils ont aussi des préjugés ou des préférences. Si vous suivez de près le fonctionnement d’un gouvernement, d’une grande bureaucratie, vous voyez que ceux qui dirigent se fient aux experts, mais choisissent parmi eux ceux qui partagent leurs opinions. C’est un jeu complètement stupide et c’est ainsi que nous sommes gouvernés.

Les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Alors que la meilleure éducation en politique, c’est la participation active, ce qui implique une transformation des institutions qui permette et incite à cette participation.

L’éducation devrait être beaucoup plus axée vers la chose commune. Il faudrait comprendre les mécanismes de l’économie, de la société, de la politique, etc. Les enfants s’ennuient en apprenant l’histoire alors que c’est passionnant. Il faudrait enseigner une véritable anatomie de la société contemporaine, comment elle est, comment elle fonctionne. Apprendre à se défendre des croyances, des idéologies.

Aristote a dit : « L’homme est un animal qui désire le savoir. » C’est faux. L’homme est un animal qui désire la croyance, qui désire la certitude d’une croyance, d’où l’emprise des religions, des idéologies politiques. Dans le mouvement ouvrier, au départ, il y avait une attitude très critique. Prenez le deuxième couplet de L’Internationale, le chant de la Commune : « Il n’est pas de Sauveur suprême, ni Dieu – exit la religion – ni César, ni tribun » – exit Lénine !

Aujourd’hui, même si une frange cherche toujours la foi, les gens sont devenus beaucoup plus critiques. C’est très important. La scientologie, les sectes, ou le fondamentalisme, c’est dans d’autres pays, pas chez nous, pas tellement. Les gens sont devenus beaucoup plus sceptiques. Ce qui les inhibe aussi pour agir.

Périclès dans le discours aux Athéniens dit : « Nous sommes les seuls chez qui la réflexion n’inhibe pas l’action. » C’est admirable ! Il ajoute : « Les autres, ou bien ils ne réfléchissent pas et ils sont téméraires, ils commettent des absurdités, ou bien, en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire parce qu’ils se disent, il y a le discours et il y a le discours contraire. » Actuellement, on traverse une phase d’inhibition, c’est sûr. Chat échaudé craint l’eau froide. Il ne faut pas de grands discours, il faut des discours vrais.

De toute façon il y a un irréductible désir. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n’y a pas un irréductible désir, un désir tel qu’il est transformé par la socialisation. Ces sociétés sont des sociétés de répétition. On dit par exemple : « Tu prendras une femme dans tel clan ou dans telle famille. Tu auras une femme dans ta vie. Si tu en as deux, ou deux hommes, ce sera en cachette, ce sera une transgression. Tu auras un statut social, ce sera ça et pas autre chose. »

Or, aujourd’hui, il y a une libération dans tous les sens du terme par rapport aux contraintes de la socialisation des individus. On est entré dans une époque d’illimitation dans tous les domaines, et c’est en cela que nous avons le désir d’infini. Cette libération est en un sens une grande conquête. Il n’est pas question de revenir aux sociétés de répétition. Mais il faut aussi – et c’est un très grand thème – apprendre à s’autolimiter, individuellement et collectivement. La société capitaliste est une société qui court à l’abîme, à tous points de vue, car elle ne sait pas s’autolimiter. Et une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir s’autolimiter, savoir qu’il y a des choses qu’on ne peut pas faire ou qu’il ne faut même pas essayer de faire ou qu’il ne faut pas désirer.

Nous vivons sur cette planète que nous sommes en train de détruire, et quand je prononce cette phrase je songe aux merveilles, je pense à la mer Egée, je pense aux montagnes enneigées, je pense à la vue du Pacifique depuis un coin d’Australie, je pense à Bali, aux Indes, à la campagne française qu’on est en train de désertifier. Autant de merveilles en voie de démolition. Je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est et pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Voilà une énorme tâche. Et cela pourrait absorber une grande partie des loisirs des gens, libérés d’un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or cela est très loin non seulement du système actuel mais de l’imagination dominante actuelle. L’imaginaire de notre époque, c’est celui de l’expansion illimitée, c’est l’accumulation de la camelote – une télé dans chaque chambre, un micro-ordinateur dans chaque chambre -, c’est cela qu’il faut détruire. Le système s’appuie sur cet imaginaire- là.

La liberté, c’est très difficile. Parce qu’il est très facile de se laisser aller. L’homme est un animal paresseux. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide : « Il faut choisir : se reposer ou être libre. » Et Périclès dit aux Athéniens : « Si vous voulez être libres, il faut travailler. » Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n’êtes pas libres quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libres en zappant comme un imbécile, vous n’êtes pas libres, c’est une fausse liberté. La liberté, c’est l’activité. Et la liberté, c’est une activité qui en même temps s’autolimite, c’est- à-dire sait qu’elle peut tout faire mais qu’elle ne doit pas tout faire. C’est cela le grand problème de la démocratie et de l’individualisme.

(1) Savoir théoriquement fondé, science.

Source The Dissident le 29 juin 2015