Aller sonner à la bonne porte, envoyer le bon tract à la bonne personne, lui présenter l’argument qui fera mouche, en d’autres termes mener des campagnes ultra-ciblées, c’est désormais l’une des clés de la victoire dans les campagnes électorales. La démarche est apparue aux Etats-Unis, en 2002, lors de la campagne de Mitt Romney prétendant au poste de gouverneur du Massachusetts.

Aller sonner à la bonne porte, envoyer le bon tract à la bonne personne, lui présenter l’argument qui fera mouche, en d’autres termes mener des campagnes ultra-ciblées, c’est désormais l’une des clés de la victoire dans les campagnes électorales. La démarche est apparue aux Etats-Unis, en 2002, lors de la campagne de Mitt Romney prétendant au poste de gouverneur du Massachusetts.

Depuis une dizaine d’années la pratique s’est répandue, atteignant des sommets lors des campagnes 2008 et 2012 ; au point qu’un secteur entier dédié aux campagnes ciblées a émergé.

L’un des principaux outils disponibles actuellement s’appelle NationBuilder. Créé en 2009 par Jim Gilliam aux Etats-Unis, ce logiciel sert donc à rationaliser et à optimiser le travail des militants. Dans le cadre des primaires américaines, trois candidats l’utilisent déjà : les Républicains Rick Santorum et Ben Carson, et le démocrate Bernie Sanders.

Comment cet outil fonctionne-t-il ?

Les militants ne vont plus aller tracter de façon aléatoire, mais vont cibler leur action grâce à une cartographie permettant de repérer les zones abstentionnistes, celles qui sont favorables ou défavorables au candidat selon ses promesses – par exemple, une zone lointaine des espaces verts pour un candidat qui soutient un projet de parc…

En outre, le logiciel contient des données sur les électeurs ; du coup, le jour de l’élection, ces informations permettent aux militants qui suivent la participation grâce aux observations de « scrutateurs » (des personnes chargées de surveiller le dépouillement des élections) dans les bureaux de vote de réagir.

Plusieurs moyens d’approche sont possibles : soit en rédigeant des mails « optimisés » grâce à un système de tests A/B – deux versions différentes de courriels sont envoyées à deux panels de sympathisants et un bilan est réalisé pour savoir laquelle des deux versions est la plus efficace (mails ouverts, clics sur la pièce-jointe, réponse…). Soit, encore plus efficace, en envoyant des SMS aux hésitants des zones de faible participation pour les convaincre de se rendre aux urnes et en adaptant le message selon que les citoyens sont des noirs, des femmes, des retraités…

De 29 à 999 dollars par mois

Le logiciel coûte de 29 à 999 dollars par mois, selon la taille de la base de données à stocker, selon aussi le nombre de sites disponibles (ils sont créés à partir de l’interface) et selon le service après-vente désiré (conseil stratégique, support technique…).

Les données sont ici le nerf de la guerre. Nation Builder se vante de « collecter des informations sur n’importe quelle personne qui interragit avec la campagne » électorale. Concrètement, comment sont collectées ces précieuses informations ?

Il y a quatre sources principales de données : celles collectées par les militants, celles des internautes, celles disponibles publiquement et celles achetées aux entreprises.

- Les militants

Le logiciel intègre des données classiquement recueillies par les militants lors des porte-à-porte et des opérations de mobilisation : meetings, conventions, marchés, etc. Ces informations de première main (elles permettent d’avoir une approche assez fine sur l’engagement potentiel des « contacts ») ont longtemps constitué l’essentiel des données à disposition des partis. Une époque désormais révolue.

Les militants peuvent aussi être incités à aller chercher les sympathisants sur les réseaux sociaux mais le traitement des données et leur utilisation relèvera davantage du logiciel et/ou de l’équipe web dédiée au sein de l’équipe de campagne.

- Les internautes

Autre source de données : le(s) site(s) dédié(s) à chaque candidat et fourni(s) par la plateforme. Du côté visible par les internautes, le sympathisant peut remplir un formulaire d’engagement puis partager cette promesse d’engagement sur les réseaux sociaux. Côté organisateurs de la campagne, l’interface devient un tableau de données, un « panneau de contrôle », avec des actualisations en temps réel des votes, des dons ou des promesses d’engagement.

Chaque visiteur sur le site aura ainsi une fiche comprenant ses coordonnées et son activité sur les réseaux sociaux que le site intègre automatiquement à partir de l’adresse mail d’origine utilisée pour créer ces comptes : photos, amis, intérêts, nombre de suiveurs…

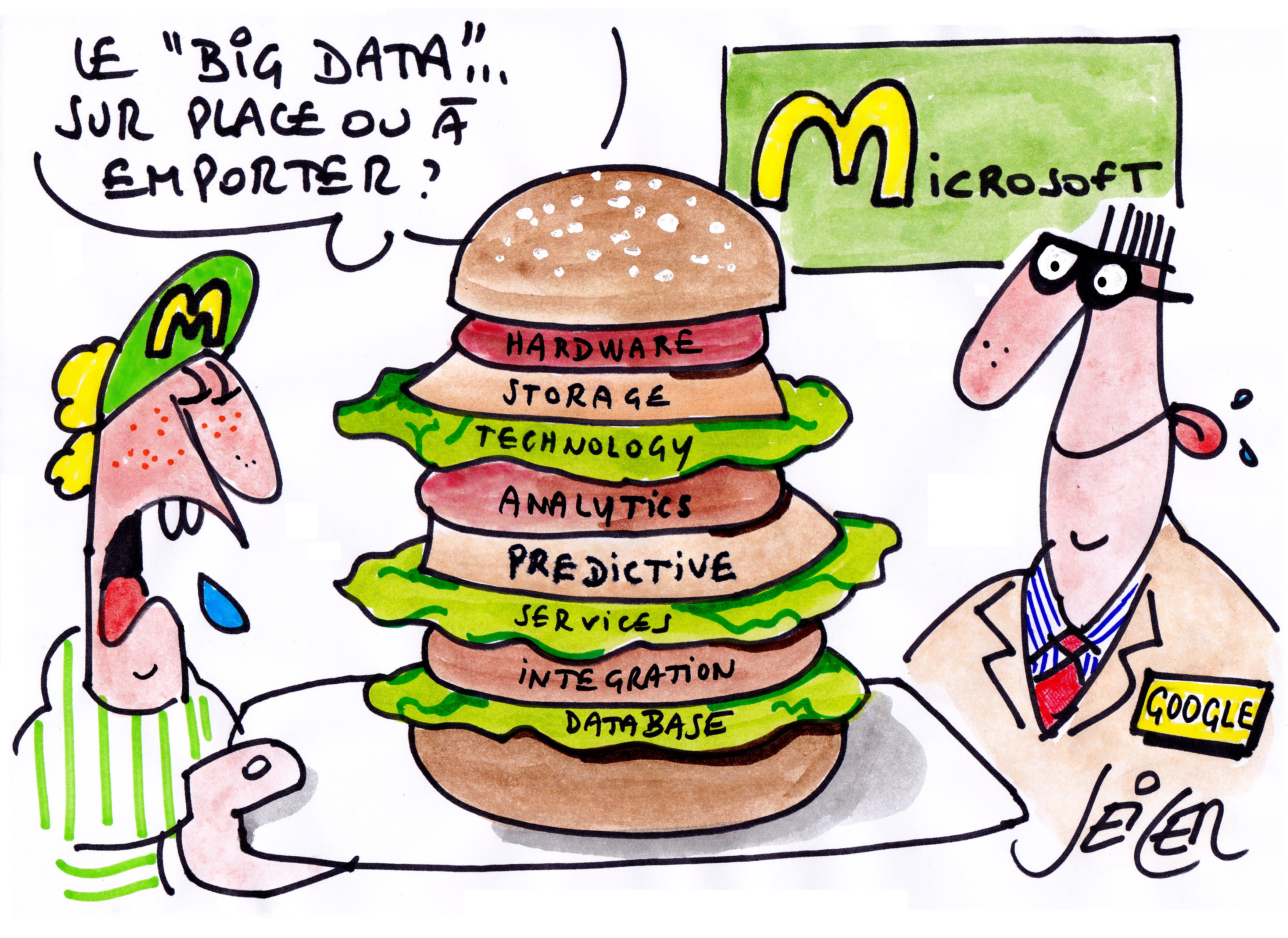

L’idée sous-jacente de cette industrie émergente du « big data électoral » est que chaque action en ligne crée des données. Il faut ensuite en tirer le meilleur parti ; d’où l’intérêt d’étiqueter et de ranger les profils (selon qu’ils correspondent à des influenceurs, des bénévoles, des donateurs…). Au final, l’idée est d’envoyer les bénévoles et/ou les candidats de façon ciblée dans des quartiers où la concentration de profils « intéressants » est la plus forte.

- Les données publiques

Les données concernant les votants américains sont « publiques » depuis le début des années 2000 (le Help American Vote Act a poussé en ce sens) mais il y a plus de 3 000 comtés aux Etats-Unis (les comtés et les villes sont responsables des inscriptions sur les listes électorales). Chacun a son propre mode de comptage, certains faxant encore les résultats, d’autres les faisant payer jusqu’à 10 000 dollars (environ 9 000 euros). Selon Nation Builder, le coût total pour acquérir l’ensemble des données électorales américaines dépasse les 100 000 dollars. Bref, elles sont en réalité difficilement accessibles et peu exploitables.

Sans compter qu’elles comprennent des erreurs dues au manque de normes communes entre les comtés. Il est ainsi apparu en 2012 que 1,8 million d’Américains décédés étaient encore inscrits sur les listes électorales et que 2,75 millions de votants étaient inscrits dans plusieurs Etats.

Résultat, seuls les grands partis pouvaient se permettre de mobiliser des équipes pour recueillir et analyser les données, chacun gardant précieusement son trésor de guerre. Les entreprises comme Nation Builder sont entrées dans la danse et vendent leurs services à tous les candidats.

Cette dernière prétend avoir nettoyé, harmonisé et trié les données relatives à 170 millions de votes dans 50 Etats, à un degré de précision impensable chez nous : sur les fichiers électoraux américains, on trouve en effet l’identité de l’inscrit et ses contacts, sa participation aux scrutins précédents, mais aussi son origine ethnique et sa sensibilité politique (déclaratif).

- Les données privées

En plus d’être de véritables supports de campagne, les réseaux sociaux représentent une source non négligeable de données potentiellement utiles. Ils sont mis à profit pour déterminer quels thèmes ou quelle expression en vogue peuvent emporter le cœur des électeurs. L’équipe de « data scientists » de Mitt Romney a par exemple repris des modèles prédictifs utilisés par les traders sur les marchés financiers pour évaluer l’influence d’une « variable » sur un mouvement général (d’opion ou de marché).

Certains fournisseurs de données vont encore plus loin dans l’intrusion dans la vie privée. Buxton, entreprise spécialisée dans l’analyse de données à des fins marketing (où implanter un nouvel emplacement pour une chaîne de fast-food par exemple) a travaillé pour Mitt Romney. Grâce au travail de Buxton, le candidat républicain, précurseur dans l’utilisation des données, a pu cibler les donateurs en se basant sur des informations aussi précises que les crédits d’un citoyen, le nombre de ses enfants ou ses croyances religieuses.

Ces informations sont souvent issues de bases de données marketing, qui se vendent de façon parfaitement légale, et se nourrissent des informations que les internautes acceptent de laisser disponibles.

« Phoning » et « mailing » se comptent en millions

Cette appétence pour le « data mining » (exploration de données) est aussi notable côté démocrate dont les forces sont montées en puissance entre la première et la deuxième campagne d’Obama.

Déjà en 2008, les chiffres étaient impressionnants : 3 millions d’appels passés aux électeurs, une base email de 13 millions d’Américains, quelques 223 millions de données les concernant. Et au final, une campagne payante : les Américains ont versé 500 millions de dollars (environ 460 millions d’euros) de dons au candidat démocrate.

Blue State Digital, concurrent de Nation Builder aux Etats-Unis et comme lui fondé par des Bostoniens passés par le MIT (en français, l’Institut de technologie du Massachusetts) a été en charge du volet « soutiens en ligne » des campagnes d’Obama depuis le début.

Il a été en charge, avec d’autres intervenants, de la gestion de l’outil avec lequel le candidat démocrate s’est équipé en 2012, un outil décrit comme « mythique » par les acteurs du secteur : le logiciel Narwhal.

Ce dernier permet par exemple de croiser d’un côté des fichiers commerciaux de la même nature que ceux dont disposait Buxton, mais beaucoup plus précis, avec de l’autre côté la liste des votants de la dernière élection. Ceux qui n’avaient pas voté pouvaient être considérés comme un vivier potentiel de voix, atteignables individuellement.

Selon certains observateurs, le nombre d’entrées pour chaque profil cabotait autour de 300, des abonnements du votant à des magazines, en passant par ses dons à des associations jusqu’à la marque de son téléphone portable.

Problème, si les politiques profitent des nouvelles normes en matière d’accès aux données, elles ne font pas toujours, elles, figures de transparence. Les levées de fonds du parti républicain restent un secret jalousement gardé.

L’équipe de campagne de Barack Obama a décidé de faire un premier pas vers un échange à deux sens de l’information : elle a rendu publique la liste de ses donateurs (pour tout don supérieur à 200 dollars) lors de la cérémonie d’investiture.

Mathilde Damgé

Source : Le Monde.fr 09/11/2015

Voir aussi : Actualité France, Rubrique Internet, rubrique Politique, Société civile, rubrique Société, Citoyenneté,