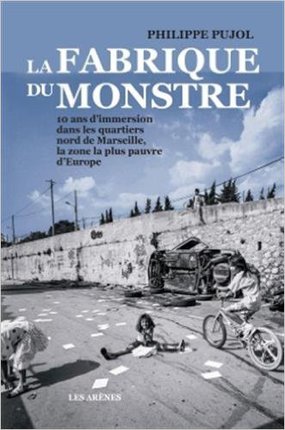

Dans « La fabrique du monstre », publié en janvier 2016 aux éditions Les Arènes, Philippe Pujol résume plus de 10 ans d’immersion dans les quartiers nord de Marseille. Un travail au long cours sans voyeurisme ni complaisance, qu’il décrit dans The Dissident.

Philippe Pujol, qu’est-ce qui vous a amené à écrire sur les quartiers nord de Marseille?

J’ai beaucoup écrit sur ces sujets. J’ai fait un premier livre « French deconnection » (Wildproject/Robert Laffont 2014) qui raconte les trafics de stupéfiants vus de l’intérieur. Je parle des idées reçues sur les petits dealers qu’on fait passer pour des gars qui se font beaucoup d’argent. Je démontre qu’ils sont mis de côté, que leur trajectoire est loin d’être ascendante. Je voulais qu’on arrête de séparer toutes les actualités marseillaises : les règlements de compte, le clientélisme, la misère, l’immobilier… Ces problématiques s’imbriquent les unes dans les autres. Mon idée c’est de raconter les systèmes. Comment les choses sont reliées entre elles. Le politique prend bien soin de séparer les choses pour qu’on ne comprenne pas que c’est l’absence de décisions politiques – ou au contraire des décisions politiques bien précises – qui en bout de chaîne, comme des dominos, amènent au pire.

De quel « monstre » parlez-vous ?

Le monstre, c’est la République malade qui enfante tous les radicalismes : la délinquance, le radicalisme religieux de l’islam et le radicalisme politique avec l’extrême-droite dont le Front national (FN) est la partie visible. Le FN n’a strictement rien de nouveau par rapport à ce qu’il a toujours été. C’est juste une façade. C’est un peu la métaphore de Marseille. Ce parti s’est fait une jolie façade comme Marseille qui a rénové son front de mer avec le projet d’urbanisme EuroMéditérranée. Mais en fait la ville est pire qu’avant ! Le FN c’est pareil. Lorsqu’on côtoie ces gens, on est face une extrême-droite lourde, avec des fascistes. Ces radicalismes viennent de cette République malade, fatiguée. Le clientélisme est un mot-valise qui part du clientélisme sympa jusqu’à la corruption. On a l’impression que le clientélisme sympa, ce n’est pas grave. Mais il nourrit la corruption. Il y a une escalade. J’essaie de le mettre en perspective avec un livre qui, je l’espère, ressemble à ce qu’ont fait David Simon et Ed Burns sur la série « Baltimore ». Mon travail s’inspire plus de « Baltimore » ou de « The Wire » que de « Gomorra », le livre de Roberto Saviano sur la mafia napolitaine.

Pour vous, cela représente plus de 10 ans d’immersion dans ces quartiers comme reporter pour le journal la Marseillaise.

Même quand je n’étais pas journaliste, j’étais familier avec ces lieux. J’ai grandi à la Belle de mai, non loin de ces quartiers. C’est devenu un des quartiers les plus pauvres de France. Ce qui n’était pas le cas quand j’y vivais. J’y ai connu des amis qui y vivent toujours. Certains ont mal tourné politiquement en se tournant vers le FN. D’autres en faisant des conneries. Certains sont dans le clientélisme associatif. Je n’ai été pris dans aucun clientélisme pas parce que je suis fort mais parce que j’ai déménagé. Ceux qui sont restés sont tous rentrés dans un de ces systèmes qui se concurrencent les uns les autres.

Ce que vous décrivez dans ces quartiers, c’est un processus d’enfermement de la jeunesse.

Ils sont pris dans quelque chose qui les dépasse. On ne peut pas dire qu’il y a du laxisme car ils sont sanctionnés. Quand ils glissent, ils sont sanctionnés par la justice. Et si ça ne suffisait pas, ils sont sanctionnés par le réseau lui-même : ils meurent. La sanction existe. Par contre, la réaction politique est inexistante. On prend bien soin de ne pas en avoir et on les enferme dans leur situation. C’est pour ça que Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, et le FN ont cette phrase: « Tant qu’ils se tuent entre eux… » Peut-être que le FN se réjouit. Je connais suffisamment Gaudin pour savoir que ce n’est pas un mauvais bougre. S’il tient ces propos, c’est pour dédouaner les dysfonctionnements des différents maires et des différentes institutions depuis des décennies. Il fait comme s’il y avait d’un seul coup des voyous qui n’ont pas de père, pas de mère. Comme s’ils étaient nés comme ça. Or ce n’est pas vrai ! La voyoucratie est une manière – illégale certes – d’ascension sociale. Pourquoi les voyous se fringuent avec des vêtements super chers, bling bling, souvent de mauvais goût ? Au delà du fric c’est pour montrer qu’ils sont devenus quelqu’un. Ces signes extérieurs n’existent pas que chez les voyous. Mais là c’est exacerbé.

Parmi ces personnages qui connaissent l’ascension et la chute, il y a Kader.

Autour du fait divers de Kader, il y a tous les personnages que j’aborde dans la deuxième partie du livre sur le clientélisme. Ça se déroule dans le secteur de l’ex députée PS de la 7ème circonscription des Bouches du Rhône (quartiers nord) Sylvie Andrieux qui a été condamnée pour détournement de fonds publics en 2013. Elle était en concurrence avec le clientélisme associatif de son adversaire Nora Preziosi des Républicains… qui elle-même a favorisé le FN pour permettre la défaite d’Andrieux. Le FN a bénéficié de ces règlements de compte et des déçus du clientélisme. Dans un même secteur, autour d’un même fait divers, on aborde toutes les problématiques. Ça me permet de parler de l’immigration. Dans l’entourage de Kader, il y a des jeunes de Bassens. Je raconte comment à Bassens on concentrait dans des cités de transit tous ceux qui étaient considérés comme inaptes à l’intégration. C’est devenu un ghetto absolu. Autour de Bassens, il y a 900 entreprises… et zéro gamin de cité qui y travaille. Alors qu’il y en a plusieurs centaines. Ça veut bien dire qu’il y a un problème de formation des jeunes, de contacts dans les entreprises, de réseaux.

Pourquoi selon vous le gangstérisme a plus le vent en poupe dans les quartiers nord que l’intégrisme religieux ?

Le radicalisme délinquant prédomine à Marseille parce qu’il y a une culture du banditisme. Une bonne partie de la population connaît le parcours des bandits locaux. On peut citer 20 noms de bandits sans s’en rendre compte. Le banditisme parisien n’a rien à envier à celui de Marseille mais on n’en retient qu’une poignée de noms. C’est lié à la culture. À Marseille c’est valorisé. On a intégré la possibilité de faire une carrière dans la délinquance. Pour mille raisons, on a une culture délinquante. Mais demain, comme dans la délinquance les carrières sont courtes et compliquées, il n’est pas impossible que le radicalisme religieux prenne le relais. Quand on ne croit plus aux lois de la République on croit à la loi du plus fort. Les djihadistes mélangent la loi du plus fort et la loi divine. À Marseille, la loi du plus fort est un bon terreau pour créer des djihadistes. Sauf qu’aujourd’hui le pragmatisme fait qu’on préfère faire 50 euros avec du stup que d’aller en Syrie. Je décris aussi dans le livre l’apparition du « djellaba basket », des mecs qui sont entre deux mondes, un peu perdus. Ils écoutent un peu les salafistes en continuant à vendre du shit en scooter sans casque, avec un langage de cramé de cité. Je ne sais pas trop ce que ces jeunes deviendront.

À quoi aspirent-ils selon-vous?

Ils souffrent de ne pas faire partie de la République. Leur rêve c’est de devenir des Frédéric, des français moyens de zones pavillonnaire. C’est méchant de dire ça mais leur rêve c’est de devenir des beaufs. Un match de foot, des pizzas, un bowling le week-end, un bon blockbuster. Faire des brochettes dans un pavillon. Mais pour ça il faut un travail qui permet le crédit qui permet la maison. Ils n’ont pas accès à ça. On parle de laïcité tout le temps. Je suis moi-même un pur laïc. Sauf qu’on ne peut pas parler de laïcité parce que c’est en bout de chaîne. On n’en est même pas aux fondements, c’est à dire le contrat social. La République nous offre les moyens de faire des études, d’être en sécurité, d’avoir des transports publics. En retour on respecte la loi, les règles et on obtient du travail. C’est du donnant-donnant. Aujourd’hui, pas seulement dans les quartiers populaires, à l’échelle de la France, ce contrat social n’est plus tenu. Il est rompu. Y compris pour la jeunesse des classes moyennes. Aujourd’hui un minot qui a fait des grandes études ne trouve pas de boulot à la hauteur. Dans les quartiers populaires, c’est pire. La situation est plus grave, plus visible, donc ça fait des dégâts encore plus grands. Ce qui fait des déçus pour les classes moyennes anéantit les classes populaires.

Comment a été reçu votre livre dans les quartiers ?

C’est le paradoxe des quartiers populaires. Ils veulent qu’on raconte leur misère. Quand ils lisent leur misère ils disent : « On n’est pas que ça ! On n’est pas que des misérables ! » Quand on marque que ça va bien : « Vous dites que ça va ! Mais oh ! C’est pas facile notre vie au quotidien. » On veut être mis en valeur mais en même temps il faut raconter le pire. Je raconte le pire et le meilleur en même temps. Dans les cités, l’accueil du livre a été très bon de la part des gens qui y travaillent, les travailleurs sociaux. Les associations sont assez contentes que j’ai mis sur la place publique le clientélisme dont elles souffrent plus qu’elles n’en bénéficient. Ça a été accueilli de manière positive par tous ceux qui se posent des questions, qui cherchent à comprendre pourquoi les choses semblent si illogiques. Les très jeunes, qui sont concernés directement, ne me lisent pas. Mon écriture demande un peu de second degré, de capacité d’abstraction. Un des effondrements culturels que j’ai pu observer dans les cités c’est cette incapacité à l’abstraction. Ce qui est écrit est tout le temps pris au premier degré. Tout est pris de manière définitive. Ils n’ont plus cette capacité de recul. C’est la porte ouverte à tous les conspirationnismes, à toutes les propagandes d’extrême-droite ou de Daesh. Il y a eu en quelques années un effondrement culturel très rapide. Du jour au lendemain quand je parlais avec des mecs sur le terrain de rap, du Wu-Tang Clan, ils n’avaient plus aucune connaissance sur rien. Ils ont tout refoulé. La drogue qu’ils prennent y est pour beaucoup. Des psy disent que la surconsommation de drogue entre 12 et 18 ans, surtout la leur qui est particulièrement mauvaise, rend apathique et fait refuser toute imprégnation culturelle. Certains jeunes ne comprennent plus rien. Ils ne comprennent pas les phrases que je leur dis. Même quand je les défends, ils ne le perçoivent pas.

Qu’est-ce que vous envisagez pour l’avenir à Marseille ?

Je n’écrirai plus sur Marseille. J’ai bien mis les pieds dans le plat. Je ne peux que me répéter. S’il y a quelque chose à faire sur Marseille, c’est de fédérer toutes les énergies positives qu’on trouve dans la ville. Énormément de gens ont de bonnes initiatives, ont envie de changer les choses. Il y a plein de bonnes idées éparpillées. Quand elles sont aidées par les pouvoirs publics elles sont manipulées. Il faudrait rendre ces énergies efficientes, cohérentes. Se rendre compte que la jeunesse des quartiers nord c’est l’antidote contre le mal qui les touche. Ces jeunes là ne sont pas un problème mais ils sont la solution. Quand ils ne sont pas shootés, comme c’est le cas pour certains d’entre eux, ils sont très vifs, entreprenants. Ils ont envie. Ils ont des idées. Ils ne sont absolument pas aidés. Ils ont assez peu d’espoir. Il y a des choses à faire sur Marseille et partout ailleurs. Après ce constat assez dur de mon livre, il faudrait passer à une phase plus collective de mise en place de l’après-Gaudin. Gaudin va finir par arrêter la politique. Après lui, ça va être le chaos parce que ses « amis » politiques vont se flinguer. Ils ont déjà commencé. La gauche n’existe plus. Le FN est aux aguets. C’est à la société civile de s’organiser et d’y aller. C’est ce qu’avait réussi à faire Robert-Paul Vigouroux en 1986, à la mort de Gaston Deferre. Il va y avoir la place bientôt. Il ne faudra pas la rater. On peut arriver à quelque chose. Marseille n’est que l’allégorie de la France. Ça te montre à une échelle assez restreinte-moins d’1 million d’habitants- tout ce qui se passe sur le territoire français. C’est pareil qu’ailleurs… en pire!

Source The Dissident 17/06/2016

Voir aussi : Actualité France, Rubrique Livre, rubrique Société, rubrique Politique, Affaires, Politique locale,