John Bolton (g.) ; Mike Pompeo (d.)

Gage Skidmore 2018 (J. Bolton) ; CIA 2017 (Mike Pompeo).

En nommant Mike Pompeo à la tête du département d’État et John Bolton à celle du Conseil de sécurité nationale, Donald Trump a profondément remanié l’équipe en charge de la politique étrangère des États-Unis. Et donné un poids accru aux « faucons ».

Donald Trump entend-il lancer une guerre contre la Corée du Nord ou plus probablement l’Iran ? Si l’on ne peut répondre à cette question de façon catégorique, une chose est sûre : il prépare le terrain à cette éventualité. En nommant Mike Pompeo à la tête du département d’État, puis John Bolton à celle du Conseil de sécurité nationale, il a désigné deux des figures les plus belliqueuses du Parti républicain. Bolton, en particulier, incarne depuis trois décennies la propension à vouloir tout régler par la force militaire — hier contre Cuba ou en Irak, aujourd’hui contre l’Iran ou la Corée du Nord — au point de jouir, jusque dans des cercles républicains, du surnom de « Strangelove », le fameux Docteur Folamour du film de Stanley Kubrick, qui symbolise la folie nucléaire. Avec ces nominations (et celle de Gina Haspel à la tête de la CIA, une femme qui a personnellement dirigé un site américain de tortures après le 11-Septembre et a autorisé la destruction de cassettes montrant ces pratiques), Trump a mis en place l’équipe dirigeante la plus va-t-en-guerre de l’ère moderne américaine, une équipe idéologiquement très marquée à l’extrême droite, du moins pour les deux premiers nommés.

Depuis quarante ans, Bolton personnifie une vision unilatérale et exceptionnellement belliciste de la politique extérieure américaine, qui fait de la « guerre préventive », prohibée par le droit international, son fondement stratégique. Il appartient à l’école ultra-nationaliste agressive, dans la tradition de Douglas MacArthur, l’homme qui prônait en 1948 de lancer la bombe A sur la Chine pour contrer l’avancée communiste, puis en 1951 contre la Corée du Nord. Il incarne jusqu’à la caricature ce que le politologue Richard Hofstadter désigna dans un ouvrage célèbre de 19651 comme « le style paranoïaque » d’une droite radicale américaine où les théories du complot prolifèrent, accompagnées d’une insondable détestation pour tout ce qui viendrait enrayer la mission légitime des États-Unis de dominer le monde. Ainsi Bolton déclara-t-il à l’ONU : « Il faudrait recomposer le Conseil de sécurité et qu’il n’y ait plus qu’un seul membre permanent : les États-Unis »…

La droite radicale qu’étudie Hofstadter n’hésite devant aucun mensonge ou fabrication pour justifier ses ambitions. Bolton non plus. Lorsqu’en 2002, George W. Bush invoqua son « axe du mal » entre la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak de Saddam Hussein, Bolton décréta immédiatement qu’il existait « des connexions puissantes entre les trois régimes » pour la fabrication d’armes de destruction massive. Ses outrances devinrent légendaires quand Bush le nomma ambassadeur à l’ONU, où il fit un passage éclair en 2005-2006. Vite marginalisé, y compris dans des milieux conservateurs, cela n’empêcha pas le Wall Street Journal puis Fox News, la chaîne de toutes les droites, de l’accueillir dès lors et jusqu’à ce jour avec bienveillance. L’homme eut tout loisir d’y déverser ses diatribes contre les innombrables menaces qu’affrontent les États-Unis — l’islam, l’Europe, la Chine, plus les ennemis intérieurs, eux aussi innombrables — et l’unique moyen qu’il connait pour les endiguer : frapper, encore et encore.

« Bombardons l’Iran »

Même si l’on se restreint au seul Proche-Orient, les citations affolantes de Bolton ne se comptent plus. Peu avant que l’accord international avec l’Iran sur le nucléaire militaire soit finalisé, il signe dans le New York Times un article titré : « Pour arrêter la bombe iranienne, bombardons l’Iran » (« To Stop Iran’s Bomb, Bomb Iran », 26 mars 2015). Cet appel advenait après des centaines d’autres. De 2002 à ce jour, Bolton n’a cessé d’annoncer que la menace nucléaire iranienne était « imminente ». En 2009, il déclare à l’université de Chicago : « Sauf si Israël est disposé à user de l’arme nucléaire contre le programme iranien, l’Iran aura une arme nucléaire dans un très proche avenir ». Comme l’écrit Uri Friedman dans The Atlantic (« McMaster is Out, and even Bigger North Korea Hawk is In », 22 mars 2018), c’est le seul cas connu où un politicien américain a justifié qu’un autre pays que les États-Unis, « puisse non seulement utiliser la bombe A, mais y est même encouragé. »

Car Bolton est également un grand ami d’Israël, ou plus précisément de sa fraction ultra. « La solution à deux États est un non-sens. Un État palestinien deviendrait inévitablement un État terroriste à la frontière d’Israël », a-t-il toujours expliqué, reprenant une vieille antienne israélienne. Sa nomination au Conseil national de sécurité américain a d’ailleurs été accueillie avec enthousiasme par le gouvernement israélien. « Le président Trump continue de nommer de vrais amis d’Israël à de hautes positions, et Bolton ressort parmi eux », a déclaré Ayelet Chaked, ministre de la justice et membre de l’extrême droite coloniale religieuse. À l’opposé, Hanane Hachrawi, une figure intellectuelle du nationalisme palestinien, a jugé qu’avec Bolton, l’administration Trump « s’adjoint les sionistes extrémistes, les fondamentalistes chrétiens et les racistes blancs ». Quant à l’islam, il suffit de rappeler que Bolton, adepte du « choc des civilisations », fit l’éloge en 2010 d’un ouvrage, The Post-American Presidency, signé par deux islamophobes des plus radicaux, Robert Spencer et Pam Geller, cofondateurs du mouvement Stop Islamization of America. Ils y assurent que Barack Obama est un musulman masqué, suggérant que le gouvernement américain est « infiltré » par un « complot islamique secret ». Qui s’étonnera que le sénateur républicain Rand Paul, après la nomination de Bolton, ait vu en lui un homme « dérangé » ?

« Nous savons que Jésus-Christ est notre sauveur »

Mike Pompeo, lui, est un radical d’un type différent, mais aux opinions similaires. Chrétien fondamentaliste, politicien de carrière — il a siégé huit ans à la Chambre — il a été proche de Steve Bannon, l’idéologue de l’« alter »-droite, et un leader important du Tea Party, mouvement qui a diffusé les attaques les plus désolantes et racistes contre l’ex-président Obama. Dès la victoire de Trump acquise, en novembre 2016, Pompeo s’exclame concernant l’accord sur le nucléaire signé avec l’Iran par les grandes puissances et validé par deux résolutions de l’ONU : « J’ai hâte d’abroger cet accord désastreux conclu avec le plus grand sponsor du terrorisme au monde ». Proche de Benyamin Nétanyahou, Pompeo déclarait en 2014, à Wichita, au Kansas, que le terrorisme islamiste « nous oblige à prier, nous battre et clamer que nous savons que Jésus-Christ est notre sauveur, qu’il est vraiment la seule solution pour notre monde ». Sa vision apocalyptique d’un combat engagé entre le « bien » (l’Amérique telle que Pompeo la conçoit) et le « mal » (tous les autres et l’islam d’abord) a été sa référence constante — jusqu’à ce qu’il minore cet aspect une fois nommé à la tête de la CIA. Sa définition de la politique ? « Un combat jamais fini… jusqu’à parvenir au ravissement ». Ce thème du « ravissement », qui doit marquer le retour de Jésus sur terre, est très ancré dans l’évangélisme américain. Enfin, Pompeo s’est vu décerner un prix d’honneur par ACT for America !, autre association réunissant de grandes figures de l’islamophobie radicale aux États-Unis.

Pourquoi avoir nommé deux figures si « identitaires », l’une de la droite nationaliste extrême et l’autre de l’évangélisme militant ? Ces derniers mois, Trump a multiplié les gestes, y compris sur le terrain international, qui montrent qu’il se préoccupe d’abord… de politique intérieure. Des propos menaçant l’Iran (et la Corée du Nord) proférés aux Nations unies jusqu’aux mesures de taxation accrue de l’acier étranger en passant par la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, la liste est longue des décisions prises récemment par Trump destinées, en premier lieu, à conforter sa base électorale — laquelle, grossièrement, unit précisément des nationalistes protectionnistes aux évangélistes radicaux. Avec, dans les deux camps, une obsession à défendre l’homme blanc américain menacé dans son identité, parce que progressivement dépossédé de son statut dominant. À l’approche d’échéances électorales, flatter cette base et ses espérances est, pour Trump, un impératif.

Comme le président Nixon au Vietnam

Qu’attendre, désormais, de nominations si inquiétantes ? On sent poindre, parmi les commentateurs américains, deux écoles. Soit Trump continue de « faire du Trump », soit on est réellement entré dans une phase nouvelle de son mandat. Qu’est-ce que « faire du Trump » ? L’Institution Brookings a révélé, en octobre 2017, une discussion privée à la Maison Blanche entre Donald Trump et ses conseillers. Elle tourne autour d’un ultimatum à la Corée du Nord. Trump s’emporte. « Non, non, vous ne leur donnez pas trente jours [pour accepter]. Vous leur dites que s’ils n’acceptent pas les concessions exigées dès maintenant, ce fou peut balancer l’affaire à chaque instant » ! Bref, Trump, simule la « dinguerie » pour mieux obtenir ce qu’il exige par l’effroi qu’il suscite, reprenant à son compte la fameuse « madman theory », la « théorie du dingo » que le président Nixon aurait imaginée en 1969 pour faire croire aux Nord-Vietnamiens qu’il pourrait lâcher sur eux la bombe A pour gagner la guerre. Dans cette vision, à la veille de négocier avec Pyongyang, de proposer un « plan de paix » au Proche-Orient qu’il entend imposer aux Palestiniens et de remettre en cause l’accord nucléaire avec Téhéran, Trump aurait nommé Pompeo et Bolton dans le seul but d’effrayer ses interlocuteurs récalcitrants, afin de négocier en position favorable.

La seconde tendance estime que même si cette analyse correspond à l’unique méthode que connait Trump en toute situation — s’imposer par la peur — cela ne répond pas aux interrogations. Car si cette option ne porte pas ses fruits — ce qui, dans les trois cas, est hautement probable —, alors la seule issue pour son instigateur consiste à battre en retraite piteusement ou à passer à l’acte. C’est ici que les « scénarios Folamour » deviennent plausibles et que, comme l’a déclaré Bob Corker, le président (républicain) de la commission des affaires étrangères du Sénat, Trump risque de « nous mener sur la voie d’une troisième guerre mondiale ».

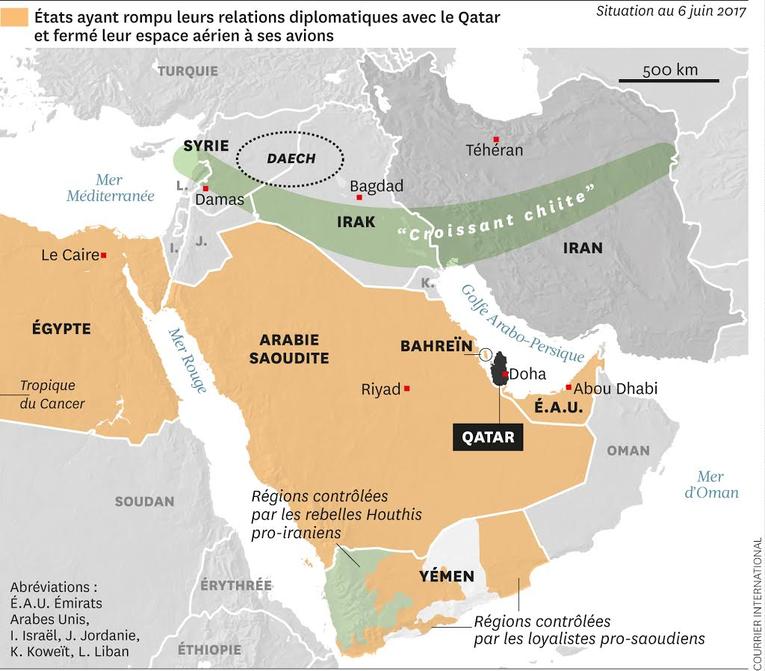

Car, pour s’en tenir au Proche-Orient, on voit mal comment les Iraniens, en position de force au regard du droit international, accepteraient de faire la moindre concession pour réviser un accord validé par deux résolutions des Nations unies. Téhéran a déjà réagi avec mépris aux appels de Trump à renforcer les sanctions. Or, avec les nominations de Pompeo et Bolton, les observateurs sont unanimes : le 12 mai prochain, à l’échéance qu’il a lui-même fixée, Trump retirera de manière formelle la signature des États-Unis de l’accord approuvé par son prédécesseur. Dès lors, les options guerrières vis-à-vis de l’Iran seront à nouveau sur la table. Par ailleurs, alors que l’administration Trump entend toujours imposer un « accord » israélo-palestinien qui verrait Israël préserver l’essentiel de ses colonies et la vallée du Jourdain dans une Palestine réduite à plusieurs bantoustans discontinus avec une capitale sise dans un faubourg de Jérusalem, on ne voit pas, quelle que soit la manne financière qui accompagnerait cet illusoire « accord de paix », quel dirigeant palestinien — et même, à vrai dire, quel dirigeant arabe — viendrait l’adouber publiquement.

Dès lors, la politique du « retenez-moi où je fais un malheur » a toutes les chances de se briser sur les réalités internationales. Mais c’est à ce moment que s’ouvriront les options les plus terrifiantes. Car si Kim Jong-un refuse d’abandonner son maigre arsenal atomique qui constitue l’unique arme de dissuasion dont dispose son régime paranoïaque pour garantir sa survie, Trump se retrouvera face à l’obligation d’élever le niveau des pressions. Jusqu’où ? De même, une fois le traité avec l’Iran annulé et de nouvelles pressions américaines votées contre Téhéran, combien de temps l’Iran acceptera-t-il de préserver son respect d’un accord saboté par son principal interlocuteur ? C’est là que, quel que soit l’état d’esprit réel de Trump — joue-t-il au fou ou l’est-il vraiment ? — la question est de peu d’importance. On entrerait dans une zone de turbulences où les nominations de Pompeo et Bolton pourraient s’avérer décisives.

L’Irak et la Syrie nouveaux champs d’affrontement ?

Pour la plupart des analystes, une attaque contre les sites de production atomique de la Corée du Nord semble quasi impensable. Chinois, Japonais et Sud-Coréens ont depuis longtemps mis en garde Washington contre les risques qu’une telle opération leur ferait courir. Une offensive contre des sites en Iran serait l’option que l’équipe Trump-Pompeo-Bolton devrait privilégier. Elle serait soutenue, activement ou tacitement, par Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec d’autant plus de facilité que l’Iran, lui, ne dispose pas de l’arme nucléaire. C’est là qu’un Bolton et un Pompeo, bellicistes déterminés, pourraient « envoyer la politique de sécurité nationale américaine vers des eaux inconnues », écrit Richard Silverstein dans Middle East Eye (14 mars 2018). Avant même leur nomination, Robert Malley, président de l’International Crisis Group et ex-conseiller d’Obama sur le Proche-Orient, s’inquiétait vivement de l’éventualité d’un accrochage militaire entre Iraniens et Américains dans la région, par exemple en territoire irakien, qui provoquerait une « escalade » potentiellement incontrôlable. Avec Pompeo et Bolton aux manettes, le pire serait à craindre.

Certes, au vu du fonctionnement de Trump, qui peut prédire ce que sera leur influence réelle ? Mais pour beaucoup d’analystes, l’attitude des Européens, et notamment des Allemands et des Français, face à la fuite en avant belliciste de l’administration Trump, sera déterminante. S’ils optent de manière déterminée pour préserver l’accord signé avec Téhéran, il leur faudra mener une diplomatie visant à isoler le plus possible Washington, dans l’espoir d’amener l’administration Trump à prendre conscience des conséquences néfastes pour elle-même de son attitude. Il n’est cependant pas sûr que des personnalités telles que Trump, Pompeo ou Bolton y soient sensibles. Au contraire, on peut s’attendre à ce que les Européens — qui, de plus, ont rarement manifesté un courage débordant et surtout une unité sans faille face aux Américains sur la scène proche-orientale — craignent qu’un tel isolement américain pousse Trump et ses proches à tenter de sortir par le haut en s’engageant dans un conflit armé contre l’Iran. Si cette éventualité advenait, les conséquences, à l’échelle régionale et peut-être planétaire, pourraient être incommensurables.

Restent plusieurs inconnues. Bolton aura-t-il l’influence qu’on lui octroie ? Le général James Mattis au Pentagone et les généraux de l’état-major hostiles à une aventure guerrière contre l’Iran pourraient-ils contenir les velléités de la Maison Blanche d’attaquer si l’ordre était donné ? Indubitablement, le bellicisme de Trump reste loin d’être majoritaire aux États-Unis. Mais on sait combien les opinions publiques peuvent basculer une fois un conflit engagé. À Paris, l’ancien directeur du département Afrique du Nord Moyen-Orient au ministère des affaires étrangères, Yves Aubin de la Messuzière, juge qu’il faut placer les États-Unis dans une situation d’isolement maximal. « La France, dit-il, s’honorerait en prenant l’initiative ambitieuse d’un appel commun entre Européens, Chinois et Russes sur le thème “respect de l’accord, rien que l’accord, tout l’accord” avec Téhéran, pour empêcher toute évolution guerrière aux conséquences imprévisibles ». Un tel appel bénéficierait de soutiens au sein même de la classe politique américaine. Car si les États-Unis attaquaient directement le territoire iranien, les Iraniens « pourraient réagir en bloquant le détroit d’Ormuz et en attaquant des cibles américaines en Irak et en Syrie. Les suites seraient inconnues ». Aubin veut croire que les dirigeants américains en sont conscients. La probabilité la plus grande, conclut-il, est que si Trump attaque les Iraniens, il lance une opération militaire contre eux en Syrie. « Ça n’aura pas le même poids, mais même là, les risques de dérapage incontrôlé et de conséquences à l’échelle régionale seront importants ».

1The Paranoid Style in American Politics ; traduit en français en 2012 sous le titre Le style paranoïaque dans la politique américaine, François Bourin éditeur.

Source : Orient XXI 02/04/2018