Article publié dans La vie des Idées par François Héran

Article publié dans La vie des Idées par François Héran

Les prédictions alarmistes sur les migrations africaines ont le vent en poupe. François Héran montre qu’elles ne reposent pas tant sur une approche démographique que sur une conjecture économique, et un sophisme : le développement de l’Afrique ne pourrait se faire qu’au détriment de l’Europe.

En couverture, une image-satellite de l’Afrique la nuit et ce titre en lettres jaunes : « La Ruée vers l’Europe ». Quelques lueurs percent les ténèbres à hauteur du Nigéria, de l’Afrique du Sud ou des côtes du Maghreb ; d’autres soulignent le cours du Nil et son delta. Le contraste est saisissant avec les taches lumineuses qui constellent le continent européen, et le message est clair : comment les populations de l’Afrique noire ne seraient-elles pas attirées par les lumières du Nord ?

« La Ruée vers l’Europe » [1] … Racoleur s’il en est, ce titre n’est pas une initiative de l’éditeur car, dès l’introduction, l’auteur assène sa conclusion : « la jeune Afrique va se ruer vers le Vieux Continent, cela est inscrit dans l’ordre des choses… » (p. 15). Et de citer deux précédents : l’exode des Européens pauvres vers le Nouveau monde à la fin du XIXe siècle, la migration en masse des Mexicains vers les États-Unis depuis les années 1970. Si les Africains suivaient l’exemple mexicain d’ici à 2050, « dans un peu plus de trente ans, entre un cinquième et un quart de la population européenne serait alors d’origine africaine » (p. 18). Dans un entretien donné au Figaro le 14 septembre dernier, Stephen Smith s’étonne qu’on puisse juger ces propos excessifs, comme je l’ai fait dans un article récent [2] : « ruée » ne voudrait pas dire « invasion » mais seulement « défi démographique ». Réfuter sa théorie sur la base d’arguments chiffrés, c’est jeter l’« anathème » sur son livre, « étouffer le débat ». À ce compte, les mots ont-ils encore un sens ? L’enjeu est suffisamment grave pour qu’on prenne la peine d’approfondir le débat en examinant les méthodes, les hypothèses et surtout les présupposés d’une prophétie qui doit sa séduction au fait qu’elle se veut à la fois fracassante et mesurée.

Car les chiffres annoncés par Smith ont fait mouche. Dans son entretien du Palais de Chaillot (15 avril 2018), le président Macron a justifié sa politique migratoire restrictive en invoquant la « bombe » de la démographie africaine « formidablement décrite » dans l’ouvrage de Smith. Pour Marcel Gauchet, interrogé dans L’Obs, c’est une lecture qu’il faudrait rendre « obligatoire pour tous les hommes politiques » (27 juin 2018) — une déclaration saluée par le sénateur socialiste du Loiret, Jean-Pierre Sueur (blog du 2 juillet 2018). Et l’on pourrait citer d’autres figures de la scène intellectuelle ou politique française qui s’appuient sur ce scénario d’allure démographique pour appeler la classe politique à « prendre ses responsabilités » face à l’afflux des migrants.

Une « ruée » assurée, à condition que…

Il faut attendre les pages 139 et 143 de l’essai de Stephen Smith pour découvrir que l’annonce sensationnelle d’une ruée prochaine de l’Afrique subsaharienne sur la vieille Europe ne pourra s’accomplir qu’à « deux conditions majeures » : que cette région du monde sorte de la pauvreté en l’espace d’une trentaine d’années et que ses diasporas aient eu auparavant le temps de se développer. On découvre alors — j’y reviendrai — que la prophétie de la « ruée » relève plus de la conjecture économique que de la prévision démographique. Smith le sait, les projections démographiques de l’ONU actualisées tous les deux ans ont beau annoncer un peu plus qu’un doublement de la population subsaharienne d’ici 2050 (elle passerait de 900 millions à 2,2 milliards dans le scénario médian), cela ne suffira pas à déclencher le raz-de-marée annoncé. Il doit imaginer pour cela des forces d’attraction autrement plus puissantes.

L’analogie avec le Mexique repose, en effet, sur une pétition de principe, qui consiste à s’accorder d’emblée le résultat à démontrer (begging the question, dit-on en anglais). Imaginons, dit Smith en substance, que l’Afrique au sud du Sahara atteigne à brève échéance (avant 30 ans) le niveau de développement du Mexique, ses habitants migreraient alors dans les mêmes proportions que les Mexicains aux États-Unis. C’est oublier que l’Afrique subsaharienne n’est pas le Mexique — pas même le Mexique d’il y a trente ans — et que Ouagadougou ou Niamey n’ont pas grand-chose à voir avec Mexico ou Guadalajara. Si l’on place l’indice de développement humain sur une échelle de 1 à 10, comme je l’ai fait dans la publication de l’INED, la plupart des pays subsahariens se situent en 1, tandis que le Mexique est en 6, la France en 9 et les États-Unis en 10. Autant les migrations du niveau 6 vers le niveau 10 sont massives (25 millions de personnes dans les diasporas concernées), autant celles qui vont du niveau 1 aux niveaux 9 ou 10 sont limitées (moins de 2,3 millions). Or qui peut croire qu’à l’échéance de 2050, l’Afrique subsaharienne aura brûlé les étapes du développement pour rejoindre la position relative actuelle du Mexique ?

Il ne suffit pas de recourir à l’hypothèse d’une « masse critique » d’habitants accédant à la prospérité pour accréditer le scénario d’une mutation générale des comportements dans un si bref délai, alors même que l’explosion démographique qui préoccupe tant l’auteur est, tout au contraire, le résultat d’une stagnation persistante de la transition démographique, avec les taux de fécondité les plus élevés du monde. Souligner cette stagnation, ce n’est pas enfoncer l’Afrique dans la fatalité du sous-développement, c’est faire preuve d’un minimum de réalisme : rien ne permet d’étayer le scénario d’une chute imminente et ultra-rapide de la fécondité subsaharienne sur le modèle de la Chine, de l’Iran ou de l’Algérie.

Ramener l’inconnu au connu

Il n’est guère besoin de réfuter le parallèle avec la migration européenne vers le Nouveau Monde, tant les facteurs d’attraction de ce dernier au XIXe siècle diffèrent de ceux de l’Europe du XXIe. Le parallèle avec le Mexique me paraît plus intéressant, car il illustre bien la méthode documentaire de l’auteur. Les références citées en appui, « Millman 2015 » et « Douthat 2015 », ne renvoient pas à des recherches scientifiques mais, pour la première, à un éditorial de la revue Politico, « Africa will dominate the next century », signé en mai 2015 de Noah Millman, tandis que la seconde (absente de la bibliographie mais qu’on repère aisément sur Internet) remonte à une tribune de Ross Douthat, « Africa’s Scramble for Europe », publiée en août 2015 dans le New York Times. Si l’on prend la peine de se reporter au texte de Millman, on découvre que le long développement de Smith sur le modèle mexicain (p. 179), central dans l’argumentation de l’ouvrage, décalque ses formules de très près (comme, par exemple, la comparaison du Rio Grande avec la Méditerranée) sans se soucier d’apposer des guillemets. Mais qui est Millman ? Responsable de la rubrique littéraire de Politico, il n’est ni démographe ni spécialiste de l’Afrique mais il a travaillé naguère dans la finance et sait faire une règle de trois. Sa méthode est simple : il s’agit de convaincre l’auditoire américain peu au fait de l’Afrique en ramenant l’inconnu au connu, c’est-à-dire en plaquant le modèle mexicain sur les réalités africaines. Quant à Ross Douthat, auteur régulier de tribunes traitant à peu près de tous les sujets, il est cité parce qu’il cite… Millman.

En fin d’ouvrage, Smith nous explique qu’à poursuivre l’aide au développement ou à trop favoriser l’immigration, la politique européenne « risque de transformer les flux migratoires africains en ruée vers l’Europe » (p. 225, je souligne). Surprise du lecteur : la ruée proclamée en couverture avec tant d’aplomb n’est donc plus inéluctable ? Qu’importe, le correctif vient trop tard pour retenir l’attention des commentateurs, qui sont rarement allés plus loin que la couverture ou l’introduction. Le message qui « imprime » dans le débat public, comme on dit de nos jours, est celui que l’auteur a choisi de mettre en exergue, le seul qui pouvait garantir le succès du livre, à savoir : le pire est sûr, l’Europe sera submergée par l’Afrique.

Un paradoxe majeur du livre est qu’il contient les éléments qui minent la thèse principale. L’auteur sait pertinemment qu’à l’échelle mondiale ce ne sont pas les régions les plus pauvres qui émigrent le plus. Il sait qu’au sud du Sahara l’on manque des ressources nécessaires pour migrer en masse. Il ne lui a pas échappé non plus (c’est dûment rappelé en quatrième de couverture) que l’aide au développement a toutes chances de relancer l’émigration au lieu de la réduire — au point que certains commentateurs, comme Marcel Gauchet, ont crédité Stephen Smith de cette découverte, comme si les économistes du développement ne l’avaient pas déjà établie de longue date.

Smith, à dire vrai, semble lui-même la tenir de seconde main. Il cite longuement sur le sujet un éditorial de Jeremy Harding, l’un des rédacteurs en chef de la London Review of Books, auteur d’un livre-reportage sur le passage des frontières (p. 148-149). On retrouve ainsi dans la Ruée quelques acquis de la recherche, mais transmis par des voies indirectes — de préférence journalistiques et littéraires. On ne saurait lui en faire grief. Le problème est ailleurs : il réside dans le fait qu’à l’heure de tirer sa conclusion, Smith ne tient aucun compte de ces acquis.

Une documentation lacunaire

Livre bien documenté, ai-je lu çà et là. Je suis frappé du contraire. Pour un spécialiste chevronné de l’Afrique, la documentation est lacunaire et obsolète. Smith soutient, par exemple, que les démographes se seraient aveuglés sur l’évolution de la fécondité africaine. C’est oublier que le plus lu des démographes africanistes dans les années 1990, John Caldwell, avait attiré l’attention de ses collègues sur le retard de la transition démographique dans les pays enclavés de l’Afrique subsaharienne, y compris dans un article remarqué de Pour la Science [3]. En 2004 déjà, Dominique Tabutin et Bruno Schoumaker, dans un bilan détaillé de la démographie de l’Afrique publié par l’INED, avaient dûment signalé que la baisse de la fécondité était enrayée dans une quinzaine de pays africains, faute d’être soutenue par un développement économique et social suffisant [4]. Plus récemment, en 2015, un éminent démographe de l’INED, Henri Leridon, est revenu à la charge sur « la transition démographique explosive » de l’Afrique [5]. Aveugles, les démographes ? La cécité est plutôt du côté de l’auteur, qui ne cite aucune de ces publications, alors que les revues Pour la Science, Population ou Futuribles sont aisément accessibles.

Plus récemment, Population and Development Review, une revue phare dans le domaine de la démographie des pays du Sud, a réuni treize articles sur l’évolution de la fécondité en Afrique subsaharienne, dont l’un signé d’une démographe française [6]. Cette parution est postérieure à la rédaction de la Ruée. Mais, qu’on lise l’introduction générale, assortie d’une copieuse bibliographie, et l’on verra que l’évolution de la démographie africaine, loin d’avoir été « délaissée » par les démographes dans les dernières décennies, a fait l’objet de débats intenses, y compris à l’époque où l’épidémie de sida captait le plus gros de l’attention.

Smith évoque au passage la « tragédie statistique » de l’Afrique, c’est-à-dire le manque dramatique de données statistiques sur ce continent. C’est peut-être vrai des données économiques mais, s’agissant des données démographiques, ce constat est obsolète. Tabutin et Schoumaker soulignaient déjà en 2004 « un progrès considérable des connaissances » sur la démographie de l’Afrique, que ce soit sur la fécondité, la mortalité ou les migrations. Il faut jeter un coup d’œil au volume méthodologique que la division de la Population des Nations-Unies a publié en ligne en 2017 pour accompagner la sortie de ses dernières projections ; on y voit que les experts de la division ont intégré les tendances fournies par une longue série d’enquêtes : plusieurs dizaines pour le seul Nigéria ! Informations très accessibles, là encore. Encore fallait-il, pour les trouver, sortir de l’essayisme ou de la sphère journalistique.

Smith fait grand cas des enquêtes compilées par l’Institut Gallup sur les intentions de migrer, selon lesquelles plus d’un tiers des Subsahariens aimeraient quitter leur pays. Il cite les chiffres de seconde main (via un article de L’Opinion) et sans le moindre recul. Or il faut revenir à la question posée : « dans l’idéal, si vous en aviez l’occasion, aimeriez-vous vous installer durablement dans un autre pays ou continuer de vivre ici ? » Dès qu’on demande si cela pourrait se faire dans les douze mois et, plus encore, si des préparatifs ont été engagés, les taux s’effondrent à moins de 5 %. Il y a loin du rêve à la réalité. Les chercheurs italiens qui ont récupéré les données de ces enquêtes à la demande de la Commission européenne aboutissent à la même conclusion : l’« Indice de migration potentielle » construit par Gallup sur cette base n’a aucune valeur prédictive [7]. Pas plus qu’il n’en a, du reste, pour les jeunes Français, qui déclarent dans ces mêmes enquêtes des intentions d’émigrer cinq fois supérieures à la réalité observée.

Une source-clef : la base mondiale des diasporas

La lacune la plus criante de la Ruée est l’absence de référence à une source majeure de connaissances sur l’état des diasporas dans le monde, la « Base bilatérale des migrations » dressée conjointement depuis une quinzaine d’années par l’OCDE, la Banque mondiale et le FMI, une base que j’ai exploitée, après nombre de chercheurs, dans ma récente publication [8]. Il s’agit d’un tableau de 215 lignes et 215 colonnes, téléchargeable sur un tableur standard, qui fournit pour chaque pays ou territoire de la planète le nombre de natifs résidant ailleurs, soit un total de 266 millions de migrants sur 7,7 milliards d’habitants. Alors que les premières éditions de cette matrice se contentaient le plus souvent du critère de la nationalité, c’est désormais le pays de naissance qui est retenu pour la grande majorité des pays, ce qui signifie que, contrairement à une rumeur tenace (qui hante encore les blogs), les immigrés naturalisés continuent de compter pour le démographe des migrations. Les sources compilées dans cette base bilatérale ne se limitent pas aux recensements ; elles incluent les registres de population et, mieux encore, les tendances tracées par les enquêtes démographiques auxquelles je viens de faire allusion.

Un avantage majeur de cette matrice mondiale des diasporas est le rapprochement systématique des informations entre origine et destination, qui permet un contrôle de cohérence croisé, pays par pays. La qualité de cet outil n’a cessé de s’améliorer à mesure que les économistes du FMI ou de l’OCDE se sont employés à l’actualiser. Insistons-y : cette qualité ne dépend pas du travail de tel ou tel organisme statistique, national ou international ; il est d’abord la résultante des efforts accomplis par les organismes du monde entier. La théorie du complot, si prompte à dénoncer « l’omerta des chiffres », devrait imaginer une conspiration mondiale pour soutenir que ces chiffres sont dénués de valeur.

Que faire d’une telle base de données ? Chacun est libre de l’enrichir en affectant à chaque pays une série d’indicateurs pertinents récupérables depuis d’autres bases de données, qu’ils soient démographiques, économiques, éducatifs, linguistiques, juridiques ou géopolitiques. L’utilisateur peut également qualifier les écarts observables entre les pays deux à deux : distance géographique, frontière commune, écart des revenus, existence d’une ancienne relation coloniale, importance de la diaspora déjà installée et autres facteurs plus qualitatifs. Il peut aussi regrouper les pays à sa guise dans des ensembles significatifs. Il peut enfin appliquer à cette base des taux de croissance potentiels par sexe et âge, empruntés à des projections démographiques, comme celles de l’ONU.

Ces traitements de données sont forcément plus laborieux que la lecture des tribunes politiques ou des éditoriaux littéraires mais il s’en dégage un faisceau de conclusions convergentes, dégagées de longue date par les économistes et les démographes et qui, toutes, viennent ruiner le schéma des vases communicants. On s’imagine souvent que les pays les plus jeunes sont voués à migrer vers les pays les plus âgés, les plus féconds vers les moins féconds, les plus pauvres vers les plus riches, les plus denses vers les moins denses, les pays tropicaux vers les pays tempérés… Combien de fois n’ai-je pas lu que les « hautes pressions démographiques » allaient fatalement se répandre dans les aires de « basses pressions », alimentant ainsi l’idée d’un « suicide démographique de l’Europe » créateur d’« appel d’air » ! Hélas, ce n’est pas parce qu’une métaphore est évocatrice qu’elle est forcément juste. L’image du trop-plein-qui-déborde est impuissante à rendre compte des phénomènes démographiques, y compris des flux migratoires.

Une conjecture plus économique que démographique

Dans son entretien au Figaro, Stephen Smith juge sans intérêt la base mondiale des diasporas au motif qu’elle n’envisage pas le scénario de croissance économique accélérée qu’il postule pour l’Afrique. C’est confondre les registres. Une base de ce type donne à voir la répartition mondiale des migrations à un instant donné : elle ne saurait intégrer a priori les hypothèses de croissance pour l’avenir. Mais si l’on veut projeter des hypothèses pour les décennies à venir, c’est une toile de fond indispensable. Sans ce cadrage, les hypothèses se perdent dans le vide et deviennent incontrôlables ; elles restent à la merci du libre jeu des analogies, y compris les plus irréalistes.

En croisant pour chaque génération la base mondiale des migrations avec les projections démographiques de l’ONU pour 2050, on est en mesure d’estimer le poids des diasporas dans les pays d’accueil, dans l’hypothèse d’une persistance des facteurs actuels d’émigration. C’est ce que j’ai fait dans le bulletin Population et sociétés de septembre 2018, déjà cité, avec pour résultat un nombre de migrants subsahariens pour 2050 très inférieur au chiffre avancé par Stephen Smith, environ cinq fois moindre. Que signifie cet écart ? Tout simplement que le scénario de la « ruée » migratoire de l’Afrique subsaharienne sur l’Europe ne résulte pas, pour l’essentiel, d’un déterminisme démographique mais d’une conjecture économique, alors qu’une partie de l’argumentaire développé par Smith, celle qui est portée par le sous-titre (« la jeune Afrique en route vers le Vieux Continent »), suggère faussement le contraire.

Mes estimations pour 2050 se situent dans l’ordre de grandeur des résultats obtenus par deux expertises plus approfondies qui exploitent également la base des diasporas, l’une signée des chercheurs du Fonds monétaire international [9], l’autre du Centre commun de recherches de la Commission européenne [10]. Smith cite la première, mais sans relever le fait que depuis les recensements de 2000, l’augmentation du nombre de Subsahariens ayant quitté l’Afrique subsaharienne reflète pour l’essentiel la croissance générale de la population. En proportion, la part des migrants qui restent dans la région a peu bougé depuis 1990. Elle se situe autour des trois-quarts (70 % à l’heure actuelle, selon la base mondiale des diasporas, contre 15 % seulement vers l’Europe). La migration interne à l’Afrique subsaharienne devrait également bénéficier de la mise en œuvre de l’accord de libre circulation des personnes signé en mars 2018 par 27 pays africains.

Une métaphore trompeuse : le déversement du trop-plein

La base mondiale des diasporas atteste, en effet, qu’aucune des métaphores habituelles sur la logique des mouvements de population ne modélise correctement la distribution effective des migrants de par le monde. Les « lois » de déversement qu’elles prétendent énoncer sont démenties par trop de contre-exemples. Les pays qui ont les plus forts taux d’émigration vers les pays prospères sont plutôt de taille moyenne et de revenu moyen, tels le Mexique, la Turquie, le Maghreb, les Balkans ou l’Asie centrale, et, surtout, ce sont des pays déjà très engagés dans la baisse de la fécondité, ce qui n’est pas le cas de l’Afrique au sud du Sahara. Si l’on ouvrait davantage les frontières, ce n’est pas la « misère du monde » qui s’inviterait chez nous mais la richesse émergente.

Stephen Smith a beau savoir que l’extrême pauvreté n’est pas un facteur de migration, il continue d’entretenir les autres variantes du mythe des vases communicants, notamment quand il évoque l’inexorable pression qu’exercent sur les sociétés vieillissantes les jeunes en surnombre, impatients de s’émanciper. Il va jusqu’à suggérer que les sociétés européennes, incapables de financer leur système de retraite pour cause de vieillissement, n’auraient d’autre dilemme que de fermer les frontières au risque de dépérir sur place ou, inversement, de les ouvrir au risque de ployer sous le nombre des cotisants africains : « doit-on, pour financer une sécurité sociale a minima, accepter qu’un quart des habitants de l’Europe – plus de la moitié des moins de trente ans – seront « africains » en 2050 ? » (p. 179-180). Et de citer le fameux rapport de la division de la Population de l’ONU sur les « migrations de remplacement » [11], rapport régulièrement invoqué par les tenants de la thèse du « grand remplacement ».

Comment interpréter le dernier scénario de l’ONU sur les « migrations de remplacement »

Smith assure se référer au scénario de l’ONU visant à stabiliser la population active de l’Europe à l’horizon 2050. Mais dans le cas de la France, le nombre de migrants accueillis chaque année opère déjà cette stabilisation. Smith se réfère en réalité au dernier scénario envisagé dans le rapport, qui consiste à figer durablement le rapport numérique entre population d’âge actif (15-64 ans) et personnes âgées (65 ou plus) — ou « rapport de dépendance » — en faisant appel à des migrants jeunes, sans rien changer aux paramètres de la durée du travail ou de l’âge à la retraite. Or c’est là une solution irréaliste, explique l’ONU, en raison de l’allongement de la vie qui vieillit la population « par le haut ». Le blocage du rapport de dépendance jeunes/vieux exigerait d’introduire dans les pays vieillissants des myriades de migrants, qui vieilliront à leur tour. Dans le cas de la France, les deux tiers de la population seraient alors des migrants ou des descendants de migrants. Un pays âgé comme la Corée n’aurait pas assez de l’arrière-monde chinois pour y parvenir. En achevant ainsi son rapport, l’ONU voulait prouver par l’absurde, sur un scénario fictif, que l’immigration ne permettait pas de contrer le vieillissement, y compris en France, et que ce dernier appelait des mesures d’un autre type.

J’ai raconté ailleurs en détail l’histoire des interprétations extravagantes dont ce document de l’ONU a fait l’objet en France [12]. Sa diffusion dans la presse avait soulevé l’ire de Jean-Marie Le Pen, qui accusa aussitôt l’ONU d’avoir conçu le plan « criminel » d’une « submersion migratoire » de l’Europe — première apparition avant la lettre de la thèse complotiste d’un « grand remplacement » voulu par les élites mondiales, même si elle n’était pas encore polarisée par l’islam. Erreur grossière d’interprétation, qui revenait à confondre projection et projet. Quinze ans plus tard, Marine Le Pen la reproduira dans plusieurs déclarations, en y ajoutant ses propres distorsions. Elle n’a pas seulement pris le scénario contrefactuel de l’ONU pour une image du réel ; les projections de l’ONU pour l’Europe sont devenues dans son cerveau un complot de l’Union européenne, et la référence à l’horizon 2050 un complot ourdi depuis… les années 1950.

On ne retrouve pas la théorie du complot dans l’analyse de Stephen Smith, mais l’erreur première persiste bel et bien, à savoir une lecture au premier degré des proportions extravagantes de migrants du Sud dans les populations du Nord projetées pour 2050 (« plus de la moitié des moins de trente ans en 2050 », nous dit-il en renvoyant au rapport onusien), alors que ce scénario contrefactuel n’avait de sens que dans le cadre d’une démonstration par l’absurde.

Le gâteau de la protection sociale

Si l’on croit dur comme fer au scénario d’un afflux massif et désordonné de migrants du Sud (car c’est cela que veut dire le mot « ruée » en bon français), le seul doute qui subsiste est de savoir s’il est encore temps de lui barrer la route en employant les grands moyens. Le débat étant ainsi formaté, Smith peut se permettre d’hésiter : les politiques ont « de la marge » mais « il se fait tard ». Au-delà de ce flottement se profile une certitude qui fait le cœur de l’argumentation : les perspectives de développement seraient « de bons augures » pour l’Afrique mais de « funestes présages pour l’Europe » (p. 225). Comme si chacun des deux continents ne pouvait survivre qu’au détriment de l’autre. Une coutume napolitaine veut qu’on ne puisse souhaiter la bonne année à quelqu’un sans la souhaiter secrètement mauvaise à quelqu’un d’autre. C’est le principe du Limited Good ou du jeu à somme nulle, dégagé dans un article fameux de George Foster (1965) [13] et dont il faudra un jour retracer l’histoire politique. Là se situe le nœud de l’ouvrage : non pas le développement rigoureux d’un mécanisme démographique mais une conjecture économique d’autant plus optimiste pour l’Afrique (un rattrapage accéléré en l’espace de trente ans) qu’elle est jugée désastreuse pour l’Europe.

À la fin de son essai, Smith reprend le propos de comptoir jamais démontré selon lequel l’immigration serait foncièrement incompatible avec l’État-providence, ce que l’histoire sociale du pays a pleinement démenti depuis la Seconde guerre mondiale. Faut-il rappeler les études détaillées de l’OCDE à ce sujet [14], complétées plus récemment par la démonstration d’Hippolyte d’Albis et de son équipe [15], à savoir que l’immigration ou, plus précisément, un afflux soudain de migrants ou de demandeurs d’asile, loin de ruiner la protection sociale et d’aggraver le chômage, se traduit à terme par une augmentation du PIB et une remontée du taux d’emploi ? D’Albis montre simplement que l’effet positif est retardé dans le cas des demandeurs d’asile, et ce pour une raison simple : l’interdiction qui leur est faite de travailler en attendant l’instruction de leur demande.

L’erreur est toujours la même : oublier que les immigrés sont aussi des producteurs et des consommateurs, des contribuables et des cotisants, s’imaginer qu’ils entament le gâteau commun au lieu de l’accroître. Certes, ils coûtent à la société quand ils sont jeunes, lui rapportent à l’âge mûr et lui coûtent à nouveau au grand âge, mais, comme l’a bien montré l’OCDE, ce cycle de vie se retrouve dans le reste de la population, avec des différences minimes liées aux structures par âges. L’idée que les migrants « prennent » le travail des natifs ou ponctionnent indûment leurs prestations sociales relève, là encore, du sophisme du travail et des ressources en quantité fixe, qui imprègne toute la partie finale de l’essai de Stephen Smith. On retrouve la même idéologie dans les conclusions d’allure philosophique que tire Gauchet de sa lecture de Smith : nous aurions à choisir entre la « liberté » et le « pouvoir », comprenez : la liberté d’admettre le tout-venant au nom des droits de l’homme et le pouvoir de garder la maîtrise exclusive de nos ressources. C’est s’imaginer que le bien existe en quantité finie, comme s’il fallait renoncer à vouloir concilier réalisme et respect des droits, politique et morale.

Pour retourner une formule éculée, les analyses économiques menées par l’OCDE ou par l’équipe d’Hippolyte d’Albis produisent des résultats qui « fâchent », tant ils heurtent la vision du gâteau de taille fixe que les natifs et les immigrés ne sauraient consommer sans se nuire mutuellement. Le véritable « déni » (autre formule rhétorique dont on use et abuse dans le débat sur l’immigration) consisterait à balayer ces résultats de la recherche d’un revers de main. Or, tant qu’on ne les a pas sérieusement démentis par une réfutation de même niveau, ils sont incontournables et ce n’est pas le maniement de métaphores évocatrices ou d’analogies irréalistes qui pourra tenir lieu de démonstration.

De la même façon, il ne suffit pas de renvoyer dos à dos les tenants de l’Europe forteresse et ceux de l’Europe passoire pour s’octroyer un brevet de pragmatisme et se draper dans l’« éthique de responsabilité » face à l’« éthique de conviction ». L’auteur a beau opposer régulièrement deux repoussoirs pour se poser en réaliste modéré, il s’engage lui-même dans une voie extrême quand il croit pouvoir lire dans les projections de la démographie subsaharienne la promesse d’une intrusion massive aboutissant à créer — excusez du peu — une « Eurafrique » (p. 227).

Ni alarmer ni rassurer : établir les faits

La démographie ressemble à la musique : elle attire beaucoup d’amateurs mais bien peu savent lire une partition. Dans le cas présent, il y a maldonne sur la nature même du jeu : il relève de la spéculation économique et d’une communication à sensation, et non pas d’une démonstration de nature démographique. Face à la crainte de l’envahissement sous le nombre, qui est une variante faussement objective de la peur de l’autre, le démographe a le devoir d’éclairer ses concitoyens sur les ordres de grandeur des mouvements de population. Il doit aussi identifier la nature exacte des hypothèses mises en œuvre et des préjugés qui les sous-tendent. À rebours d’une idée très répandue, son objectif n’est pas de rassurer ou d’alarmer mais de prendre la mesure des choses en les ramenant à leurs justes proportions, seul moyen d’éclairer dûment une politique lucide à long terme.

S’il faut craindre une « ruée », ce n’est pas celle des étrangers venus du Sud pour transformer l’Europe en « Eurafrique » mais celle qui consiste à se jeter sur la première explication venue ou à s’emparer précipitamment de métaphores outrancières pour frapper l’opinion à bon compte. Reste à espérer que les responsables politiques, désormais mieux armés, sauront à l’avenir éviter de tels pièges et cesseront d’agiter le spectre du péril noir.

Aller plus loin

Texte publié simultanément sur le site de l’Institut des Migrations.

![]() Le titre de cet article fait référence au texte de Lucien Febvre publié dans les Annales en 1946 : Comment se fabrique un oracle : la prophétie de sainte Odile

Le titre de cet article fait référence au texte de Lucien Febvre publié dans les Annales en 1946 : Comment se fabrique un oracle : la prophétie de sainte Odile

Source : François Héran, « Comment se fabrique un oracle . La prophétie de la ruée africaine sur l’Europe », La Vie des idées , 18 septembre 2018. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Comment-se-fabrique-un-oracle.html

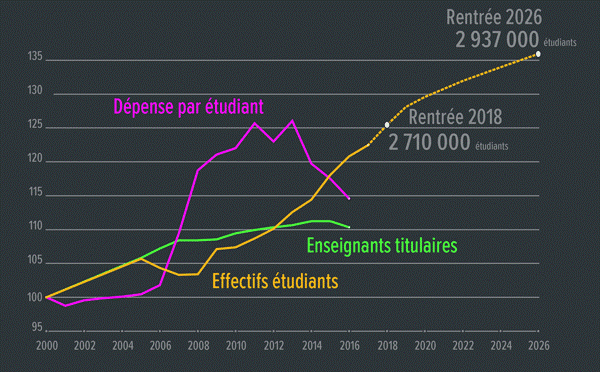

Source Ministère de l’Education Nationale calculs Alternatives Economiques

Source Ministère de l’Education Nationale calculs Alternatives Economiques