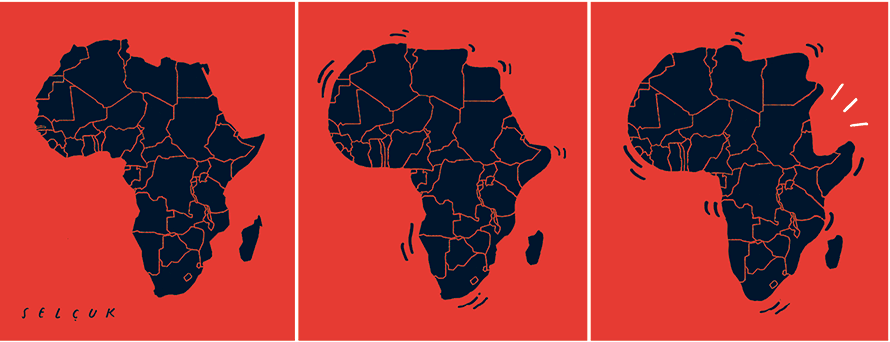

La démocratie progresse partout en Afrique. Pourtant, de vieilles habitudes persistent dans plusieurs pays : dans l’indifférence internationale, des chefs d’Etat manipulent sans vergogne la Constitution pour prolonger leur règne. Ces dictateurs sortis des urnes se trouvent surtout en Afrique francophone, en raison d’une infernale accumulation de handicaps.

La démocratie progresse partout en Afrique. Pourtant, de vieilles habitudes persistent dans plusieurs pays : dans l’indifférence internationale, des chefs d’Etat manipulent sans vergogne la Constitution pour prolonger leur règne. Ces dictateurs sortis des urnes se trouvent surtout en Afrique francophone, en raison d’une infernale accumulation de handicaps.

Enième mandat ou énième putsch ? Le sujet relève du brigandage politique, comme le montre le référendum constitutionnel du 25 octobre au Congo-Brazzaville, émaillé d’incidents et boycotté par l’opposition. Au pouvoir depuis 1979 — avec une interruption de cinq ans, entre 1992 et 1997 —, le président Denis Sassou-Nguesso a voulu prolonger son règne. Obtenu aux forceps, ce tripatouillage constitutionnel, qui s’apparente à un coup d’Etat, lui permet désormais de briguer un troisième mandat. Au Burundi, son homologue Pierre Nkurunziza s’est lui aussi permis de passer en force, en juillet dernier, au bout de deux mandats, sans prendre la peine pour sa part de modifier la loi fondamentale. Il s’est fait réélire en réprimant à tour de bras l’opposition, la presse et les défenseurs des droits de l’homme, qui demandaient le respect de la Constitution de 2005. Un texte d’autant plus important qu’il est issu des accords de paix, qui ont mis fin à dix années de guerre civile. Le signal donné par le Burundi annonce la prochaine crise qui menace toute l’Afrique centrale et la région des Grands Lacs, en proie aux mêmes tentations.

Une élection présidentielle est attendue pour la fin 2016 en République démocratique du Congo (RDC), voisine du Burundi. Le président Joseph Kabila parvient lui aussi au terme de son deuxième mandat, sans dire clairement qu’il est prêt à passer le relais. Tout changement de la Constitution s’annonce difficile pour lui, pour les mêmes raisons qu’à Bujumbura : l’actuelle loi fondamentale est issue d’un accord de paix longuement négocié après les deux guerres du Congo (1997-2002) (1). En outre, M. Joseph Kabila a été réélu en 2011 à l’issue d’un scrutin dont les résultats n’ont pas été reconnus par l’opposition. En janvier 2015, des émeutes ont éclaté à Kinshasa contre une révision de la loi électorale impliquant un recensement de la population. Cette tâche titanesque, impossible à réaliser avant le vote, aurait donné à M. Kabila un bon prétexte pour prolonger son pouvoir, de report en report du scrutin. La répression de janvier a fait au moins 42 morts.

« Une mauvaise graine dans la bouche »

Avec 75 millions d’habitants, des richesses incalculables, une position géographique centrale, la RDC est un symbole. Elle a porté un moment l’histoire du continent au travers de Patrice Lumumba, le héros de son indépendance. Elle a connu, de 1998 à 2002, la première guerre de dimension panafricaine, qui a impliqué jusqu’à neuf pays. Demain, cette nation risque d’exploser une nouvelle fois à la figure de l’Afrique.

Pourtant, les solutions simples ne manquent pas : que les règles soient respectées, et la paix civile pourra prévaloir. Que l’on tienne au contraire les Constitutions pour des chemises à coudre et recoudre en fonction de la taille et de l’ego du président en exercice, et ce sont des pays entiers qui glisseront vers le chaos. Tout se passe comme si le discours de La Baule (2), les conférences nationales souveraines des années 1990 et les alternances démocratiques n’avaient rien apporté dans certains pays. Entre les indépendances et la fin de la guerre froide, les présidents exerçaient très souvent leur mandat à vie. Voilà que, en 2015, nous sommes confrontés aux mêmes pratiques.

Cependant, les progrès de la démocratie à travers l’Afrique, on l’oublie souvent, sont plus significatifs que les échecs ou les reculs. Des élections à peu près normales se tiennent du Cap-Vert à l’Afrique du Sud, aujourd’hui plus nombreuses que les scrutins truqués dont les résultats sont connus à l’avance. Mais de mauvaises habitudes persistent, avec des régimes régressifs qui risquent d’en inciter d’autres à glisser sur la même pente. Comme on le dit en Guinée, « une mauvaise graine dans la bouche peut gâter toute la poignée d’arachides ».

Un homme tel que M. Sassou-Nguesso dispose de puissants appuis dans le monde occidental. Toute la richesse du Congo-Brazzaville (notamment le pétrole) se trouve dans sa poche ! Idem pour M. José Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis 1979 en Angola. Alors qu’il s’affirmait d’obédience marxiste-léniniste au début de sa carrière politique, sa famille se trouve aujourd’hui à la tête d’une immense fortune, que sa fille aînée, Mme Isabel dos Santos, fait fructifier (3) ! Au Cameroun, le régime de M. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, incarne une sclérose qui n’augure rien de bon.

Le Burkina Faso, au contraire, fournit un motif d’espoir remarquable, avec le soulèvement populaire contre toute modification de la Constitution, en octobre 2014, puis la lutte victorieuse contre le coup d’Etat du général Gilbert Diendéré, en septembre 2015. Au Sénégal, les rouages démocratiques paraissent bien huilés, avec des alternances qui se produisent sans remise en cause de l’unité nationale depuis l’an 2000. De même, les institutions du Bénin, premier à organiser une conférence nationale souveraine en 1990, semblent stables. Ce pays est aussi le seul à avoir réussi l’exploit de « recycler » son dictateur. Arrivé au pouvoir par un coup d’Etat en 1972, Mathieu Kérékou s’était incliné en 1991 face au verdict des urnes, pour mieux revenir cinq ans plus tard et exercer deux mandats dans le respect de la Constitution. L’élite a joué un rôle moteur dans ce pays, qui présente l’avantage d’avoir un pied dans la tradition et un pied dans le monde moderne.

La tradition a beau être statique et rétrograde, elle peut aussi servir de garde-fou : au Sénégal ou au Bénin, où les chefs traditionnels sont écoutés, aucun massacre n’est à déplorer dans les stades quand l’opposition se rassemble, ce qui n’est pas le cas en Guinée, où Ahmed Sékou Touré a cassé toutes les structures des chefferies traditionnelles dès l’indépendance, en 1958. Les Guinéens sont en quelque sorte deux fois barbares, parce qu’ils n’ont ni tradition ni modernité dans leurs institutions.

L’Afrique repose encore sur des sociétés rurales et peu instruites, où l’instrumentalisation politique de l’ethnie peut avoir des effets dévastateurs. Pour autant, on observe un effort surhumain pour créer une « société civile » capable d’agir comme un contre-pouvoir, sur des bases non ethniques. Au Burundi, ce n’est qu’après le coup d’Etat manqué contre lui, en mai, que le président Nkurunziza a tribalisé son discours afin de se maintenir en place. En 2010, il en a été de même en Guinée, où le parti du président Alpha Condé a accusé les Peuls d’avoir distribué de l’eau empoisonnée dans un meeting politique — une manipulation pure et simple pour diviser l’électorat. En octobre 2015, M. Condé a décidé de se faire réélire dès le premier tour. Tous les truquages ont été couverts par les ambassades occidentales et les observateurs de l’Union européenne.

Dans les pays d’Afrique anglophones, il paraît impensable d’accuser le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale, de peser d’un poids quelconque dans une élection — même au Zimbabwe de M. Robert Mugabe. Le Rwanda a adopté l’anglais comme langue officielle, comme pour mieux tourner la page de la colonisation et regarder vers l’avenir. Il n’est pas un modèle de démocratie, loin s’en faut. M. Paul Kagamé ne peut se permettre de faire la leçon à quiconque, puisque lui aussi a fait modifier la Constitution, le 17 novembre, pour briguer un troisième mandat en 2017, en se réservant la possibilité de rempiler jusqu’en… 2034 ! Il faut bien le reconnaître : il a mis sur pied une administration qui fonctionne, au point de parvenir à éliminer l’utilisation des sachets en plastique dans son pays. Au Ghana aussi, discipline collective, présence de l’Etat et propreté des rues contrastent de manière saisissante avec le « foutoir » qui peut prévaloir ailleurs, en Afrique francophone notamment. Paternalisme, copinage, petits projets concoctés entre amis : la Françafrique, mariage de deux fléaux, réunit toutes les tares de la France et de l’Afrique.

Comment faire avancer la démocratie dans des pays sous tutelle, qui subissent la double ou triple injonction des institutions financières internationales, des Nations unies et des anciennes puissances coloniales ? En zone francophone, les interventions extérieures restent permanentes, malgré toutes les ruptures avec les pratiques du passé solennellement annoncées à Paris. La France tient encore à être très présente en Afrique. Le plus gênant, c’est que ses relations avec ses ex-colonies ont été dévoyées dès le départ, après les indépendances. Elles se jouent sur un registre personnel, entre amis, et non entre Etats soucieux du bien commun. En 2004, M. Jacques Chirac avait ainsi fait libérer du jour au lendemain le chef de la police congolaise, arrêté en France pour « crimes contre l’humanité », sur un simple appel de son ami Sassou-Nguesso. M. Nicolas Sarkozy est quant à lui un proche du président ivoirien Alassane Ouattara.

Archaïsmes postcoloniaux

Des coteries existent dans une mafia de Blancs et de Noirs qui ne travaillent que pour eux-mêmes. Ces cartels ruinent aussi la France, même si la presse hexagonale ne s’y intéresse pas. Bien des scandales français sont liés à des pays africains, et vice versa. M. Jacob Zuma, l’actuel président sud-africain, a été inculpé en 2005 par la justice de son pays pour avoir touché un pot-de-vin du groupe français Thales au moment de passer des contrats d’armement.

Aux velléités de recolonisation qui persistent en France, l’Afrique n’a d’autre réponse que la corruption de ses élites avides de pouvoir. Les sites français d’information sur l’Afrique se multiplient, sans pour autant couvrir avec sérieux les élections, les scandales ou les luttes d’influence. La plupart des articles et des analyses sur les scrutins au Togo, en Guinée, en Côte d’Ivoire ou au Congo sont à côté de la plaque. Qui a remarqué que les résultats de l’élection présidentielle d’octobre en Côte d’Ivoire n’étaient pas crédibles ? M. Ouattara a été réélu dès le premier tour avec 83,6 % des voix. Ce chiffre rappelle les scores à la soviétique d’un autre temps, alors que les structures sociales et électorales de nos pays ne permettent à personne de l’emporter dès le premier tour avec un pourcentage aussi élevé.

La France ne manque pas de militants, d’intellectuels et de journalistes. Il est urgent que des reportages honnêtes soient publiés sur la corruption, sur la manière dont se déroulent les scrutins, ou encore sur l’influence qu’acquièrent les fils de président, comme on l’a vu au Togo, au Gabon et au Sénégal, mais aussi au Mali et en Guinée. Ils semblent tellement sûrs de leurs parrains qu’ils peuvent tout se permettre. « C’est seulement après l’élection de François Hollande que j’ai commencé à dormir tranquille », aurait confié le président Condé lors d’un meeting à Paris le 1er juillet 2012 (Conakrytime.com, 2 juillet 2012). En octobre, le président français a publiquement félicité son poulain guinéen pour sa réélection avant même l’annonce des résultats définitifs et officiels.

L’argument de la stabilité des régimes en place, invoqué par les chancelleries occidentales, se révèle contre-productif dans la mesure où, à terme, il mène tout droit à la crise. La stabilité des institutions est certes recommandable, mais en Afrique, faute d’Etats dignes de ce nom, c’est l’homme du jour qui fait l’institution. « L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts mais d’institutions fortes », plaide M. Barack Obama, le président des Etats-Unis. Son homologue burkinabé Blaise Compaoré lui avait répondu avec un peu trop d’assurance, trois mois avant d’être chassé de son palais : « Il n’y a pas d’institutions fortes s’il n’y a pas d’hommes forts. » Qu’un tel arrive au pouvoir, et tout le monde se courbe : la Cour suprême, l’armée, la gendarmerie et même parfois l’Eglise, comme en Guinée. La sacro-sainte « stabilité » a été invoquée en 1978 par M. Valéry Giscard d’Estaing pour justifier l’« opération Léopard », une intervention militaire au Zaïre (l’actuelle RDC) qui visait à libérer des otages européens aux mains de rebelles opposés au maréchal Joseph Mobutu. Dans les faits, la France était venue au secours d’un allié. Mais lorsque Mobutu est tombé, en 1997, après trente-deux ans au pouvoir, tout le Congo est tombé avec lui.

Le monde moderne évolue plus vite que nos anciens systèmes, qui reposent sur des archaïsmes postcoloniaux. Le meilleur mode de gouvernement porte un nom bien connu sous tous les cieux : la démocratie. Il faut construire des systèmes politiques à la fois forts et souples, comme les architectures conçues pour résister aux séismes. L’objectif n’a rien de révolutionnaire. Il s’agit d’instaurer un contrat social qui repose sur un minimum de confiance, en autorisant des débats internes et en renforçant les institutions.

Tierno Monénembo

(1) Lire Colette Braeckman, « Guerre sans vainqueurs en République démocratique du Congo », Le Monde diplomatique, avril 2001.

(2) Lors de la 16e conférence des chefs d’Etat d’Afrique et de France, le 20 juin 1990, le président français François Mitterrand invita les pays d’Afrique à se démocratiser.

(3) Lire Augusta Conchiglia, « Et l’Angola vint en aide au Portugal », dans « Afrique. Enfer et eldorado », Manière de voir, no 143, octobre-novembre 2015.

Source : Le Monde Diplomatique Decembre 2015

Voir aussi : Actualité Internationale, Rubrique Afrique