APRES AVOIR défrayé la chronique française durant les années 1970, la République centrafricaine (RCA) tomba dans l’oubli. Ce pays ressurgit donc à l’improviste à la une des journaux fin 2012 alors que la sécurité des ressortissants français à Bangui était menacée par les combats opposant les forces du président Bozizé à des factions armées. Au coeur de l’été 2013, le pays a de nouveau quitté le devant de la scène médiatique alors que, selon nombre d’organisations – au premier rang desquelles l’ONU -, un drame humain de grande ampleur s’y produit. En septembre 2013, la RCA revient dans les colonnes des journaux.

La RCA constitue un cas géopolitique singulier. Carrefour enclavé au cœur de l’Afrique, elle ne manque pas de ressources. Mais sa population est l’une des plus pauvres du monde. Cela découle d’un héritage colonial défavorable et d’une malgouvernance exacerbée. Poste de vigie stratégique en Afrique durant la Guerre froide, la RCA a perdu tout intérêt pour les puissances occidentales après l’effondrement de l’empire soviétique et devint un lieu d’affrontement d’ambitions régionales, où les acteurs illégaux prospèrent.

AU CŒUR DE L’AFRIQUE

Le territoire de la RCA n’apparaît ni comme des plus favorisés, ni comme des plus mal lotis. Il occupe une situation centrale intéressante, obérée par l’enclavement. Il dispose d’espace, d’eau et de matières premières qu’il peine à maîtriser et à valoriser.

LE CARREFOUR CENTRAFRICAIN

La RCA tire son nom de sa situation géographique au centre de l’Afrique. Durant toute la période précoloniale, la région qu’elle occupe, joua un rôle de carrefour. Lors de la conquête par les Européens, elle se trouvait à la charnière des sous-ensembles formant la partie africaine de l’empire colonial français. Avant la reculade de Fachoda (1898), elle était destinée à devenir la charnière prospère de possessions françaises occupant une zone continue entre l’océan Atlantique, la mer Méditerranée et la mer Rouge. Elle contrôlait l’accès au premier par le bassin du Congo et aux deux autres par le bassin du Nil. Suite à l’échec de ce projet, elle ne fut guère plus qu’un cul-de-sac misérable. En 1958, dans la perspective de l’indépendance et conscient que le territoire ne pourrait servir d’assise à un État viable, son représentant politique, Barthélémy Boganda, lui donna son nom actuel. Cette dénomination résumait le programme proposé : une Afrique centrale fédérale, dont la RCA formerait le cœur. Pendant toute la période coloniale elle offrit aux services de renseignement français un observatoire privilégié des autres empires ; durant la Guerre froide, elle servit de plaque tournante au dispositif militaire français en Afrique. Depuis les années 1990, elle a perdu son intérêt militaire et Paris ferma ses bases à la fin de la décennie. La rente stratégique prit fin, ce qui aggrava la situation intérieure. Mais le territoire demeure un carrefour commercial. Toutefois, du fait de l’instabilité économique, politique et militaire dans la sous-région, cet atout reste potentiel. Sauf pour les trafiquants de drogue : du cannabis en provenance d’Afrique du Sud et de République démocratique du Congo-RDC, ainsi que de la cocaïne latino-américaine, transitent par la RCA.

Enclavé au cœur de l’Afrique, le pays est entouré par le Tchad, le Soudan, le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo, le Congo et le Cameroun. Seuls les deux derniers lui permettent d’accéder à l’océan Atlantique (axes Bangui-Pointe Noire et Bangui-Douala). Mais les conditions matérielles (vétusté des équipements) et sécuritaires (coupeurs de route, douaniers indélicats) transforment tout transport en odyssée et rendent son coût prohibitif. Seuls une coopération régionale assortie d’un financement extérieur permettraient de briser cet isolement.

Un peu plus étendue que la France, la RCA couvre 622 984 km2. Elle se compose pour l’essentiel d’un plateau d’altitude moyenne modérée (environ 600 m) qui se rattache à deux grands bassins séparés : celui du lac Tchad (que des pistes unissent à celui du Nil), au Nord, où coulent le Logone, l’Ouham et le Chari ; celui du Congo, au sud, parcouru par l’Oubangui et ses affluents. Ainsi, le nord et le sud du pays se relient à des espaces géographiques, historiques et culturels différents. Aisées à franchir, des montagnes modestes (environ 1 000 m d’altitude) bordent la RCA au nord-est, en surplomb du bassin du Nil (les chaînes quartziques du Dar Challa et des Bongo, aux frontières avec le Soudan et le Sud-Soudan, culminant au mont Toussoro, à 1 330 mètres) et à l’ouest, au-dessus du bassin de la Bénoué-Niger (massif granitique du Yadé, à la frontière avec le Cameroun, culminant au mont Ngaoui, à 1 410 m). De nombreux vallons découpent le paysage, parsemé de buttes granitiques qui offrirent des sites défensifs aux habitants.

Partagé en trois zones climatiques, le pays est bien arrosé dans sa partie sud, soumise au régime tropical humide (environ 1 750 mm d’eau par an). Là se trouvent le fleuve Oubangui et son important réseau d’affluents. La capitale, Bangui, installée dans la ville née du poste fondé par Michel Dolisie puis Maurice Musy en 1889, se dresse au bord de l’Oubangui. Au sud-ouest la forêt tropicale couvre 74 000 km2, soit environ 15% du territoire. Le centre et le nord sont plus secs (environ 1 200 mm d’eau par an, saison humide entre mai et octobre) et portent une savane arborée. L’eau est donc généralement disponible en quantité suffisante, ce qui permet la survie des êtres vivants, les activités agricoles ainsi que l’élevage et la pêche. Ajoutons une faune abondante et variée qui fit de la région une zone de chasse prisée. Les prélèvements licites et surtout illicites (braconnage massif, déjà attesté par les administrateurs coloniaux) auraient considérablement réduit la population animale, sans que l’on puisse fournir de chiffres fiables. Les cours d’eau navigables – parfois coupés de rapides -, en dépit de leurs capacités de transports limitées, constituèrent jusqu’à nos jours le principal moyen de communication et d’échanges. Voilà pourquoi les autochtones les appellent les “chemins qui marchent“. Ils assuraient la fortune et la puissance à ceux qui en avaient la maîtrise. Leur contrôle constitua un enjeu essentiel des rivalités entre les différents groupes occupant la région. Mais l’on observe également des cohabitations fondées sur les complémentarités agriculteurs-commerçants. Toutefois, l’eau ne présente pas que des avantages. Les énormes débits engendrés par la saison des pluies, le mauvais entretien des cours d’eau, ainsi qu’une urbanisation mal maîtrisée dans le cas de Bangui, soumettent chaque année une grande partie du pays à de graves inondations. L’angle nord-est (préfecture de la Vakaga – 50 000 km2, capitale : Birao) subit des conditions difficiles : nous nous trouvons en zone pré-sahélienne, dans une savane aride (environ 700 mm de pluies par an, saison sèche de novembre à mars). Cette région est isolée du reste du pays d’une part car les pluies la coupent de Bangui sept mois par an, d’autre part parce qu’elle s’inscrit depuis toujours dans l’orbite d’Abéché (au Tchad actuel) et/ou de Nyala (dans le sud du Darfour). Marge géographique, la région se trouve également tenue à l’écart par l’autorité centrale qui ne consent pour elle pratiquement aucun effort en matière d’administration et d’infrastructures. Toutefois, ce sous-équipement n’a rien d’exceptionnel : il caractérise l’ensemble du pays. Au nord-est, le phénomène s’avère encore plus marqué que dans n’importe quelle autre région de la RCA. Ceci contribue à expliquer la présence endémique de groupes armés.

UN POTENTIEL MAL VALORISÉ

70% de la population active travaille dans l’agriculture, qui assure 56% d’un PIB qui atteignait 2,16 milliards de dollars en 2011. L’archéologie a révélé la présence continue de populations se livrant à des activités agricoles depuis le IIe millénaire avant J.-C. Le cultivateur est donc la figure centrale de référence pour la majorité des Centrafricains. L’importance culturelle du manche de houe chez les Baya en témoigne : au-delà de l’instrument agricole, il s’agit d’un insigne de commandement, d’un signe cosmogonique rythmant les travaux des champs et d’un objet investi d’une valeur magique. La colonisation, par le biais du travail forcé et des cultures imposées perturba les cultures traditionnelles, dans une proportion variable selon les époques et les zones concernées. Ce qui contribua à l’entretien du mécontentement et alimenta toutes les formes de résistance à la domination et à l’exploitation étrangères. Si la population parvient aujourd’hui à peu près à se nourrir (manioc – 679 000 tonnes -, ignames – 346 000 tonnes -, maïs – 150 000 tonnes -, arachides – 140 000 tonnes -, mil, bananes, pour l’essentiel), le pays a dû réduire les cultures commerciales en partie faute du réseau de communication nécessaire. Durant toute la période coloniale, les sociétés privées (notamment : Afrique et Congo ou Compagnie générale des transports en Afrique alliée à la Banque d’Indochine pour le transport fluvial entre Brazzaville et Bangui ; Compagnie de l’Ouhamé-Nana pour le transport automobile sur l’ancien itinéraire de portage entre l’Oubangui et le Chari ; Société des transports Oubangui-Cameroun pour le transport routier par la voie oubango-camerounaise ouverte en 1926) détinrent le monopole sur les transports entre l’Atlantique et le Tchad, ce qui maintint un coût élevé et handicapa le développement du territoire. Le manque à gagner est substantiel car le pays a un potentiel agricole non négligeable mais produit des quantités dérisoires : outre les cultures vivrières, coton – 7 500 tonnes -, café – 3 600 tonnes -, canne à sucre et tabac.

Que faire lorsque, sur environ 25 000 kilomètres de pistes, 500 (axe Sibut-Bangui-Mbaïki) sont bitumés ? Seule Bangui est dotée d’un aéroport international, lointain héritage de la base aérienne militaire qui y fut construite en 1931. Ce défaut d’équipement, chronique depuis l’implantation de la colonie française (les administrateurs durent longtemps effectuer leurs tournées à pied, en tipoye – chaise à porteurs – ou en pirogue), contribue également à expliquer que les services n’assurent que 29% du PIB.

Le gâchis ne s’arrête pas là. Le pays dispose de matières premières : bois (50% des 156 millions de dollars d’exportations légales, en 2011), or (découvert en 1912 dans la région de Bambari), uranium (à Bakouma, dans le sud-est du pays), pétrole (région de Boromata au nord-est et zone de Doba-Dosea-Salamat au nord) et diamants (les premiers furent découverts en 1914 ; en 2008, dernière année pour laquelle la production officielle est connue, 400 000 carats ont été extraits des gisements alluvionnaires de la région de Carnot, à l’ouest du pays et de celle de Mouka-Ouadda, dans la partie est). Mais la RCA ne parvient pas à en tirer partie de manière satisfaisante : l’industrie n’assure pas plus de 15% du PIB. Cela est dramatique : 900 000 personnes dépendraient du diamant, par exemple. Parmi les causes majeures, se trouvent l’absence d’infrastructure et l’enclavement. Mais une énorme perte résulte également de la mauvaise gouvernance : exploitation illégale, détournement des revenus. Certains évoquent un financement de la Séléka par des collecteurs de diamants que François Bozizé aurait spoliés en 2008.

UNE POPULATION MALHEUREUSE

Institué par les Français, le recensement manque de fiabilité. Déjà en 1960, lors de l’accession à l’indépendance, le chiffre exact de la population était inconnu. Seule certitude : estimée à 5 millions d’habitants environ, la population de la RCA est faible. Avec une densité de 8 habitants par kilomètre-carré, le territoire demeure mal maîtrisé. Les traites esclavagistes (arabe et européenne), les épidémies apportées par les Européens (variole, notamment), la recrudescence des guerres internes et l’accroissement de leur létalité avec la diffusion massive d’armes à feu, ainsi que la maltraitance coloniale (portage puis travail forcés, famines, brutalités et crimes commis par les sociétés concessionnaires, conquête militaire opérée entre 1907 et 1912, recrutement militaire forcé durant les deux guerres mondiales, répression des révoltes) additionnèrent leurs effets pour dépeupler ces territoires. Le recul des cultures vivrières au profit de la cueillette et des cultures imposées y contribua également. Il fallut attendre les années 1950 pour que la France finançât les campagnes prophylactiques nécessaires, en particulier contre la trypanosomiase et la variole. Demeuraient, au moment de l’indépendance, deux fléaux : les maladies vénériennes et l’alcoolisme.

Ces agissements se trouvent aussi à l’origine de l’inégale occupation de l’espace national. L’est et le nord-est (40% du territoire) sont pratiquement vides alors que 90% des Centrafricains vivent dans le centre et l’ouest du pays, régions où se réfugièrent leurs ancêtres. Après avoir été un recours contre les chasseurs d’esclaves, la fuite en brousse constitua l’une des formes les plus répandues de résistance à la colonisation et fit l’objet d’une répression sévère. Une partie des routes que firent construire (parfois en punition de ces actes de résistance) les administrateurs coloniaux avaient pour fonction de fixer dans des villages plus accessibles et plus aisés à contrôler les fuyards capturés. Cela contribua à vider les zones reculées. Abandonner leur village pour échapper aux obligations coloniales constitua pour nombre d’Oubanguiens une option qui les amena à s’installer dans des centres urbains embryonnaires, à commencer par Bangui : ces villes n’avaient pas de chefs et n’étaient pas astreintes aux corvées et autres impositions. Ces déplacements incontrôlés et l’émergence d’une population flottante inquiétaient l’autorité coloniale.

Outre ses exactions, la période coloniale s’accompagna d’un sous-investissement chronique. Le principe de base voulait que chaque territoire s’auto-suffît : une colonie devait rapporter à la métropole, pas lui coûter. Ainsi, jusqu’à l’Entre-Deux-Guerres, le portage imposé pallia l’absence de voies de communication pour acheminer matériel militaire et marchandises. Ni les compagnies concessionnaires qui pillèrent la région avant la Première Guerre mondiale, ni l’État, qui en organisa l’exploitation autoritaire et brutale (impôt de capitation – institué en 1902 – contraignant à la livraison de produits de cueillette, par exemple), ne cherchèrent à impulser un développement économique et social au profit des colonisés. En outre, l’exploitation des populations aggrava leur état de santé. Toutefois, quelques gouverneurs et des administrateurs tentèrent de pallier la faiblesse des moyens mis à leur disposition. Ainsi Auguste Lamblin, au sortir de la Grande Guerre, sauva littéralement l’Oubangui-Chari en commençant de le désenclaver (plus de 4 500 kilomètres de routes furent réalisés entre 1918 et 1925), en réhabilitant l’agriculture vivrière et en stimulant les cultures commerciales (coton, café, palmistes). L’insuffisance était particulièrement manifeste en matière sanitaire et scolaire. Cet “héritage“ perdura jusqu’à nos jours. La sous-médicalisation permanente entretint une surmortalité considérable, qui demeure d’actualité. La France n’engagea de politique scolaire digne de ce nom que très tardivement en Afrique subsaharienne, l’Afrique Équatoriale Française (AÉF) accusant les lacunes les plus marquées. Le taux de scolarisation en Oubangui-Chari n’atteignait pas 1,5% en 1939 et, après un vigoureux effort, il parvint à… 35% à la veille de l’indépendance. Ces taux moyens masquent de grandes disparités régionales et un écart entre les filles et les garçons. La sous-scolarisation chronique explique l’absence d’une frange éduquée suffisante en quantité comme en qualité pour constituer l’encadrement politique et administratif compétent dont la RCA aurait eu (et continue à avoir) besoin pour que son indépendance fût viable et sa gouvernance satisfaisante. Le fonctionnement des nouvelles institutions issues de la loi-cadre Defferre (1956) sur l’autonomie interne mit en évidence cette carence, dénoncée dès 1957 par Barthélémy Boganda.

La décolonisation et l’accession à l’indépendance auraient pu marquer une amélioration. Or, il n’en fut rien : la majeure partie de la population demeure, en 2013, dans une situation peu enviable. 41% des habitants ont moins de 15 ans, ce qui donne à la RCA l’avantage théorique que confère une population jeune : main-d’œuvre abondante, dynamisme et esprit d’entreprise, effectifs disponibles pour les forces armées. Mais les Centrafricains qui ont échappé à l’un des taux mortalité infantile les plus élevés au monde (102‰) ne peuvent guère espérer vivre au-delà de 50 ans. Les récents troubles ont aggravé l’insécurité : 206 000 personnes ont été contraintes de se déplacer, 60 000 ont fui dans les pays limitrophes, des ONG et l’ONU s’inquiètent d’un risque de pénurie alimentaire. Les mauvaises récoltes et le pillage des faibles réserves par les miliciens laissent la population démunie et l’assistance internationale demeure limitée. Les Centrafricains n’en ont pas fini avec le malheur.

La RCA est par conséquent l’un des pays les plus pauvres du monde : son indice de développement humain-IDH est de 0,343, ce qui la classe au 179e rang sur 187 pays évalués. La RCA est l’un des rares pays où la population rurale demeure largement supérieure à la population urbaine : environ 60% contre environ 40%, principalement concentrés à Bangui, qui dépasse le million d’habitants. Le montant dérisoire des dépenses estimées de santé (4% du PIB) et d’éducation (1,2% du PIB) contribue à expliquer la détresse dans laquelle est maintenu ce peuple. Le délabrement des services publics, la corruption, l’instabilité politique et les soulèvements armés pérennisent le sous-investissement chronique de la période coloniale.

HÉRITAGE COLONIAL ET MAUVAISE GOUVERNANCE

Les populations de l’actuelle RCA n’ont plus prise sur leur destin depuis plusieurs siècles. Elles subirent la loi, tour à tour, des chasseurs d’esclaves, d’une métropole coloniale, puis des dictateurs autochtones.

L’OUVERTURE TRAGIQUE

Occupée depuis les origines de l’humanité, en relation avec l’antique royaume soudanais de Kouch, parcourue par les migrations du peuple bantou (qui aurait pour berceau originel la région de la Bénoué), la région demeura dans un isolement relatif jusqu’au XVIIIe siècle. Toutefois, des échanges – y compris d’esclaves – empruntaient la voie fluviale Congo-Sangha-Oubangui depuis longtemps. Ils fondèrent la fortune et la puissance des Bobangui, par exemple. Soumis à la traite esclavagiste arabe durant des siècles, le nord et l’est virent des trafiquants, issus de clans locaux et convertis à l’islam, constituer des entités qui finirent vassalisées par le royaume du Ouaddaï, le sultanat du Bornou ou celui du Darfour. Les affrontements incessants entre ces entités (XVIIe et XVIIIe siècle) générèrent un cycle infernal : achat d’armes à feu auprès de l’Empire ottoman pour accroître leur capacité guerrière et capture d’esclaves noirs vendus pour financer cet armement.

Le désenclavement se fit dans les pires conditions : par l’intégration (à compter du XVIIIe siècle) dans le circuit de la traite esclavagiste atlantique, avant tout sur le Mbomou, affluent de l’Oubangui, par l’intermédiaire de piroguiers Bobangui. Certains préjugés négatifs envers les populations résidant dans la région du fleuve remontent à cette pratique. L’abolition de la traite figura parmi les motivations mises en avant pour expliquer la conquête coloniale et cette dernière affronta la résistance acharnée des seigneurs-marchands d’esclaves soutenus par la confrérie musulmane de la Sanoussiyya.

La colonisation marqua le destin du pays jusqu’à nos jours. Les premiers colons européens apparurent en 1884. À l’issue des péripéties opposant Paris à l’Allemagne, à la Belgique et à la Grande-Bretagne qui suivirent la conférence coloniale de Berlin (novembre 1884-février 1885), le territoire échut à la France en 1903, sous le nom d’Oubangui-Chari. Il fut érigé en colonie par décret du 11 février 1906. En 1910, il intégra l’AÉF. Tous les témoignages concordent sur un point : la brutalité coloniale atteignit en ces terres un paroxysme. L’écrivain René Maran (qui avait été administrateur colonial en Oubangui-Chari entre 1912 et 1924) reçut le prix Goncourt en 1921 pour un roman dénonçant cette situation : Batouala – Véritable roman nègre. Outre la violence liée au racisme ordinaire, voire au concept de “mission civilisatrice“, les populations souffrirent du régime des compagnies concessionnaires. Ce système, rappelant celui des compagnies à charte de l’Ancien Régime et mis au goût du jour par le roi des Belges, Léopold II, permit à celui-ci d’accaparer les ressources du Congo dit “belge“. Il fit très vite des émules. Ainsi, en vertu de décrets adoptés en 1899, 17 entreprises privées disposaient pratiquement à leur guise des hommes et des produits de 50% du territoire de la colonie d’Oubangui-Chari, dont l’État conservait la propriété (décret Guillain, 1898). Les historiens disputent de la question de la souveraineté : l’État délégua-t-il ses prérogatives à ces compagnies, ou ces dernières les usurpèrent-elles impunément ? Une chose est sûre, en revanche : conçu pour décharger les finances publiques, le système reposait sur le travail forcé et un échange très inégal. Cela échoua puisque, dès 1901, il fallut instituer un “impôt indigène“ pour couvrir les dépenses de fonctionnement de la colonie Assis sur des sociétés sans réelle envergure financière et purement spéculatives, le système périclita après la Première Guerre mondiale et l’État prit le relais, tout en conservant les pratiques brutales dont il avait difficilement évité la condamnation par la Chambre des députés, le 21 février 1906. Et il persista dans la contrainte : grands chantiers forestiers au Gabon, ferroviaires et routiers un peu partout, parmi lesquels le chemin de fer Congo-Océan (1921-1934) de sinistre mémoire et qui, au grand dam des populations, empruntait l’ancienne route des esclaves et des caravanes de porteurs.

La population développa diverses formes de résistance : soustraction à l’impôt (en particulier grâce à la tricherie lors des recensements), aux cotisations auprès des sociétés de prévoyance (instituées en 1937) et/ou au travail forcé (notamment par la fuite en brousse), révolte armée, comme la “guerre des manches de houes“ (1928-1931). Violemment réprimée, celle-ci entraîna un adoucissement relatif du sort des populations. Si la coercition assortie d’abus demeura partout attestée, elle revêtit des formes et une intensité variables, la Lobaye décrite par Marcel Homet (Congo, terre de souffrance, 1934) semble constituer le cas le plus dramatique. En 1940, le ralliement à de Gaulle du gouverneur du Tchad, Félix Éboué, entraîna celui de l’ensemble de l’AÉF, à l’exception du Gabon. Les pratiques antérieures persistèrent (cultures obligatoires et réquisitions épuisèrent les ressources et appauvrirent la population du territoire) et des milliers de soldats furent recrutés pour l’armée de la France Libre. Mais sous l’influence de Félix Éboué, l’AÉF devint le banc d’essai de réformes annonçant la libéralisation relative du régime colonial. La circulaire intitulée « La politique indigène de l’Afrique Équatoriale Française », qu’il signa le 8 novembre 1941, impulsa le cours nouveau. Il fallut attendre la législation postérieure à la Seconde Guerre mondiale pour voir les choses s’améliorer quelque peu : interdiction du travail forcé, disparition du régime juridique de l’indigénat au profit du droit français et accession à la citoyenneté.

Cette mémoire douloureuse demeure vive et influe sur la perception que la population a de la France. D’autant que les exactions françaises affectèrent jusqu’à quelques-uns des futurs dirigeants du pays. Par exemple, en deux lieux différents, la mère du futur président Boganda, tout comme le père du futur président puis empereur Bokassa, furent battus à mort, en 1927, par des agents de sociétés imposant la collecte du latex. Du point de vue de la métropole, la politique mise en pratique se voulait “constructive“ : considérant les Noirs comme des êtres “barbares“, le gouvernement et les administrateurs français voyaient dans le travail un moyen de les “régénérer“ et de les amener au “progrès “. Sans jamais s’interroger sur la manière dont ces populations réputées “paresseuses“ avaient réussi à satisfaire leurs besoins vitaux avant l’arrivée des Européens, et sans se demander quel intérêt pouvait avoir un être humain, Oubanguien ou autre, à travailler dans les conditions imposées. En 1951, un Oubanguien obtenait, pour une année de travail un “salaire“ équivalant au prix de 5 couvertures ou de 7 lampes-tempêtes. Rares furent les Européens à s’intéresser aux modes de vie et de pensée des indigènes. La plupart ignoraient les cultures des Noirs qu’ils côtoyaient car ils ne leur en prêtaient aucune. De là procédait le racisme omniprésent.

LA NATION INEXISTANTE

La décolonisation (13 août 1960) et le choix de l’intangibilité des frontières par l’Organisation de l’unité africaine n’ont pas davantage en RCA qu’ailleurs donné naissance à un État-nation.

Le pays connaît une forte diversité ethnolinguistique. Une soixantaine de langues sont parlées. Les dialectes adamaoua-oubanguiens du groupe nigéro-congolais dominent. Au nord, les dialectes soudanais centraux du groupe nilo-saharien l’emportent. Seuls ont le rang de langue officielle le français (depuis 1960) et le sango (depuis 1963). Ce dernier, facile à apprendre, fut et demeure la langue des échanges commerciaux. Son usage se généralisa avec le processus d’évangélisation. Il s’agit d’un des rares cas en Afrique d’officialisation d’une langue qui ne fût pas celle d’un ancien colonisateur. Le français demeure peu parlé. 76% de la population l’ignorerait et il ressort comme un marqueur social : comme la langue de l’État et d’une élite. De ce fait, son usage ne semble guère populaire. La RCA constitue un intéressant cas de diglossie : deux outils linguistiques coexistent dans une relation hiérarchisée, chacun assumant, une fonction sociale distincte.

Les effectifs varient d’une ethnie à l’autre. Primo-occupants méprisés et maltraités, les Pygmées Aka et Babinga, désormais cantonnés dans la forêt de Lobaye, ne sont plus que quelques milliers. 29% des habitants, résidant essentiellement dans l’ouest et au nord du pays, sont des Gbaya ; 23%, vivant au centre et à l’est, sont des Banda. Ces deux groupes appartiennent, comme les Mandja (20% de la population), les Sara et les Mboum, aux “peuples de la savane“, fiers de leurs traditions paysannes et, dans le cas des Gbaya, Banda et Sara, de leur réputation d’excellents guerriers. Ils se distinguent des “gens du fleuve“ (Banziri, Mbaka, Zandé, Sango, Yakoma), 5% de la population, mieux éduqués et parmi lesquels se trouvent des commerçants et des pêcheurs. Il faut compter aussi 5% de Mbororo, riches éleveurs peuls, installés dans les pâturages de l’ouest (savanes de Bouar) par les Français après la révolte de 1928-1931, afin que la population dispose de meilleures ressources alimentaires.

Les relations entre riverains et habitants de l’intérieur (considérés comme des “sauvages“ par les “gens du fleuve“) allièrent rivalités pour le contrôle des axes commerciaux fluviaux et entente du fait des complémentarités économiques. D’ailleurs, les heurts opposaient également entre eux les divers groupes exploitant les cours d’eau ou les populations agricoles (Mboum chassés de leurs terres vers les montagnes du Yadé par les Gbaya, par exemple). Les Peul, en quête d’esclaves, affrontèrent durement les Gbaya (alliés avec les Mboum et les Yanguéré) aux confins du Bornou, au XIXe siècle. Les administrateurs français tendirent à favoriser les groupes se livrant au commerce et à l’élevage, mais ceux-ci furent pris à partie non pas en priorité pour des raisons ethniques, mais en vertu d’un critère politique : ils faisaient le jeu de la puissance coloniale. Pour briser la résistance, celle-ci déplaça et regroupa les habitants des régions rétives dans des villages proches des routes. Elle prit soin de disloquer les lignages et de contraindre des groupes réputés hostiles les uns aux autres à cohabiter dans ces nouvelles implantations. Il ne semble pas en être résulté de tensions graves. Après l’indépendance, il ne se produisit pas d’affrontements ethniques avant les années 1990. Ce type de clivage fut suscité et instrumentalisé par le président Ange-Félix Patassé (1993-2003) et connut son paroxysme en 2001 avec l’extermination des Yakoma, qui suivit l’échec de la tentative de coup d’État de l’un des leurs, le général Kolingba. Cela demeure un épisode isolé, signe que, hormis circonstances exceptionnelles, l’appartenance ethnique ne polarise pas outre mesure la population.

L’ensemble des ethnies subit un sort analogue et nombre d’entre elles participèrent aux diverses formes de résistance. Lors de la révolte qui secoua l’Oubangui-Chari (ainsi que le Moyen-Congo et le Cameroun) entre 1928 et 1931, la France se heurta aux Gbaya, aux Yanguéré, aux Karré, aux Pana et aux Mboum. Les groupes (numériquement modestes) réputés favorables aux Français furent alors pris à partie : les Boukongo, les Haoussa (commerçants), les Bornouans (déjà mal vus car marchands d’esclaves), les Foulbé et les Mbororo (éleveurs nomades peuls accusés de spolier les terres des Gbaya avec la complicité de la France). Aucune haine interethnique ne fut alors signalée. L’hostilité découlait de l’attitude envers le colonisateur à un moment où l’exploitation était devenue insupportable. Il ne ressort aujourd’hui aucun contentieux apparent relatif à l’attitude face au colonisateur.

Les limites dessinées par les colonisateurs ne prenaient pas comme base les espaces ethno-culturels. Les Sara se trouvent coupés de la majorité des leurs, qui habitent le Tchad. Il en va de même pour les Mboum, qui résident avant tout au Cameroun. Les Youlou se partagent entre la RCA et les deux Soudan. Quant aux “populations du fleuve“, elles sont séparées de leurs homologues de République démocratique du Congo. L’aire des Zandé se trouve écartelée entre la RCA, le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo. Sous l’administration coloniale, les populations concernées ne respectaient guère les découpages effectués par et pour les Européens. Trois facteurs se combinaient pour rendre les frontières poreuses : leur longueur, le manque de personnel pour les surveiller et les conditions naturelles (en pays zandé, la couverture forestière épaisse ; en pays youlou, la savane arborée, par exemple). Cette situation persiste de nos jours, mais au détriment des habitants cette fois, car les frontières centrafricaines n’opposent aucun obstacle sérieux aux trafiquants ou aux groupes armés.

Les Centrafricains se rattachent à des croyances diverses. Approximativement 10% conservent les pratiques de l’animisme traditionnel. Environ 10%, concentrés dans les régions du nord depuis toujours reliées à l’espace saharo-sahélien, professent l’islam sunnite et parlent l’arabe. Cela entretient les particularismes nordistes et le tropisme sahélien des populations (Youlou, Goula, Kara à partir du XVIIIe siècle, puis Bornouans et Arabes au XIXe siècle). À l’inverse, cela suscite une réelle hostilité des sudistes, qui conservent la mémoire des razzias esclavagistes. Il existe une véritable appréhension à l’endroit des populations musulmanes, attisée par l’éloignement et la marginalisation des territoires qu’elles occupent. L’envoi par Bokassa d’opposants dans un camp de travail forcé situé Birao ne corrigea pas cette vision négative. La majorité des combattants de la Séléka étant des musulmans, on comprend les inquiétudes, voire la franche hostilité, qu’ils suscitent au sud et qu’ils semblent nourrir envers les habitants du fleuve, notamment ceux de Bangui. Autour de 80% des Centrafricains se réclament du christianisme : 29% demeurent fidèles au catholicisme favorisé durant la période coloniale, mais qui ne progressa vraiment qu’après la Seconde Guerre mondiale (en 1938, Barthélémy Boganda, le père de l’indépendance centrafricaine, fut le premier prêtre africain ordonné en Oubangui-Chari), tandis que 51% furent gagnés par les églises protestantes présentes dès l’Entre-Deux-Guerres et dont l’influence se renforça, après l’indépendance, avec l’implantation des églises évangéliques. En exil au Bénin en 1983, François Bozizé entra en contact avec celles-ci. Il fonda la branche centrafricaine de l’Église du christianisme céleste – Nouvelle Jérusalem, qui fut l’un des outils de son influence. Certaines sources (ONU) réduisent l’audience du christianisme (25% de catholiques, 25% de protestants), réévaluant l’islam (15%) et surtout l’animisme (35%). Ceci illustrerait le rejet par les populations indigènes de toute forme d’assimilation. Ce qui se traduisit par le refus, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, de l’évangélisation et de la scolarisation soutenues par la France. Le facteur religieux ne s’avère guère clivant, pour le moment du moins. L’ex-président Bozizé échoua, fin 2012, à mobiliser une part de la population derrière lui en invoquant la foi musulmane de la majeure partie des rebelles qui l’affrontaient. Mais l’accession au pouvoir de membres de la communauté musulmane, ainsi que les liens établis par la Séléka avec des pays musulmans (Soudan, Maroc ou Qatar, notamment) suscitent des interrogations et pourraient fournir matière à des tensions internes. D’autant que des voisins “chrétiens“, comme le Sud Soudan, l’Ouganda et le Congo Brazzaville se sont inquiétés du risque d’une montée des fondamentalismes dans la région. L’influent président tchadien, Idriss Déby, a insisté, le 14 mai 2013, auprès de son “protégé“, Michel Djotodia, sur « la nécessité de préserver le caractère laïc de l’État centrafricain et la coexistence pacifique entre les communautés ». Or, cela dépend au moins en partie de la capacité – pour le moment inexistante – des nouveaux dirigeants de restaurer la loi et l’ordre face aux miliciens se réclamant de la Séléka et qui n’auraient pas perçu leur solde. À Bangui et dans le reste du pays, les violences et les pillages (qui semblent le plus souvent épargner la communauté musulmane) développent un sentiment de rejet et de haine à l’encontre de ceux qui sont perçus comme des “combattants musulmans“.

LA DÉMOCRATIE INTROUVABLE

Loin d’être celle de sociétés acéphales décriées par les colonisateurs en mal d’arguments pour justifier leur “mission civilisatrice“, la vie politique des populations de l’Oubangui-Chari fonctionnait dans le cadre de chefferies complexes. Offrant de multiples variantes, elles partageaient une caractéristique : la faible autorité des chefs. Le plus souvent, il y en avait un pour la paix et un pour la guerre. Le premier assumait des fonctions rituelles et jouait le rôle de médiateur au sein de sa communauté, sans jouir d’un réel pouvoir politique. Le second n’avait pas plus d’emprise : il exerçait ses fonctions contre les autres communautés et ceci de façon intermittente. N’oublions pas le rôle, par définition mal connu, des sociétés secrètes traditionnelles. Bref, rien dans l’héritage précolonial ne prédisposait la RCA à devenir un État de droit avec un pouvoir politique légitime et impartial. En éliminant tous les chefs traditionnels qui avaient quelque prestige et qui lui tenaient tête, le colonisateur n’améliora pas la situation. La chefferie traditionnelle fut vidée de sa substance et, pis encore, discréditée aux yeux des populations qui comprirent vite que les nouveaux chefs agréés par l’administration française n’étaient voués qu’à jouer le rôle de courroies de transmission. De surcroît, la combinaison du refus prolongé de l’acculturation par la population et du sous-investissement par le colonisateur fit que très peu d’indigènes reçurent une formation scolaire les rendant aptes à gérer leur territoire et à encadrer ses habitants. Difficile, dans ces conditions, de voir émerger, en 1960, des dirigeants ayant l’étoffe de chefs d’État dignes de ce nom.

La vie politique légale commença en 1946 avec l’élection d’un député représentant le territoire : l’abbé Barthélémy Boganda. D’abord affilié au Mouvement républicain populaire, puis organisateur de l’Union oubanguienne en 1948, il créa, en septembre 1949, le premier parti politique spécifiquement oubanguien militant pour l’assimilation complète des populations noires : le Mouvement pour l’évolution sociale de l’Afrique noire-MESAN. Devenu pourfendeur de la domination coloniale et chef charismatique de la population oubanguienne, il proposa, en 1958, de construire une nation indépendante et une Fédération d’Afrique centrale. Toutefois, conscient de l’incapacité du territoire à assumer cette indépendance sans l’aide de la France, il rallia de Gaulle et appela à voter “oui“ à la nouvelle Constitution le 28 septembre 1958. En 1946, la IVe République institua, dans le cadre de l’Union française, une assemblée représentative d’Oubangui-Chari regroupant un collège élu par les Européens et un collège élu par les Africains “évolués“ (les fonctionnaires, les notables, les commerçants payant patente, les anciens combattants, les décorés civils et militaires). La première élection se déroula en 1947, la seconde en 1952. Cela permit à quelques Oubanguiens de se familiariser avec les pratiques démocratiques. En vertu du régime d’autonomie interne né de la loi-cadre Defferre (1956), Boganda devint le premier chef du gouvernement de la République centrafricaine en décembre 1958. Sa disparition accidentelle intervint avant son élection à la présidence du pays. Sous le régime autoritaire de son successeur, David Dacko, le MESAN devint parti unique en 1962. Le pluralisme institué en 1981 échoua et, après le putsch qui le porta au pouvoir la même année, le général Kolingba imposa le Rassemblement démocratique centrafricain comme nouveau parti unique. Lorsqu’elle adopta le multipartisme, en 1991, la RCA n’avait donc pas de réelle culture démocratique. Pour 5 millions d’habitants environ et moins de 2 millions d’électeurs, le pays compta, lors des élections de 2005 et de 2011, plus de 50 partis, et une vingtaine eurent des élus. Présidentiels ou législatifs, aucun des scrutins ne fut exempt de suspicions de fraude. Cet infantilisme politique contribua à pérenniser l’instabilité dont pâtit encore aujourd’hui le pays. L’abstention est importante car la population peine à croire que, tenues dans ces conditions, les élections puissent réellement changer son destin.

Conséquence encore plus grave, depuis 1996, une partie des Centrafricains voient dans le recours à la violence armée le seul moyen d’améliorer leur sort. Entre la coterie temporairement au pouvoir et prête à tout pour le conserver, une opposition démocratique atomisée qui peine à se fédérer, et des factions armées aux alliances fragiles, le jeu politique est particulièrement complexe. Le dernier chapitre en date de l’histoire politique centrafricaine illustre cet état de fait. Le 23 janvier 2011 à l’issue de scrutins contestables, François Bozizé fut réélu président tandis que son parti conservait la prépondérance à l’Assemblée nationale. L’opposition légaliste s’estima donc flouée. Le président la divisa habilement en constituant un gouvernement d’union nationale (partielle) le 22 avril 2011. Par ailleurs, certaines des factions armées qui avaient accepté les accords de pacification de 2007 et 2008, exprimaient leur mécontentement face à l’inapplication de ceux-ci, en particulier des clauses de réinsertion prévues en faveur des anciens miliciens. Plusieurs groupes se fédérèrent au sein de la Séléka (“Union“, en sango) pour obtenir l’application de ces accords. Ils reprirent les armes le 10 décembre 2012 (prise de la ville de Ndélé) et opérèrent une progression fulgurante face à l’insignifiante armée régulière (Forces armées centrafricaines-FACA). Ils s’emparèrent de plusieurs centres producteurs de matières premières rémunératrices (Ndassima, ville aurifère ; Bria, ville diamantifère, par exemple). Sous l’impulsion des États de la région, un accord de sortie de crise fut signé à Libreville le 11 janvier 2013. Il impliqua la formation, le 17 janvier 2013, d’un gouvernement dirigé par l’un des principaux chefs de l’opposition légaliste, Nicolas Tiangaye. Mais le président, surnommé par ses adversaires “le magicien Boz“, essaya de réarmer son camp et tenta de conserver la main en manipulant les hommes et en contournant ou ignorant l’accord de Libreville. Ce jeu politicien, dans lequel il excellait mais que ses adversaires avaient appris à connaître et qui lassait jusqu’à ses plus solides soutiens extérieurs, échoua. Une partie de la Séléka reprit les armes pour le chasser du pouvoir. Le 24 mars 2013, l’un des chefs rebelles, Michel Djotodia s’autoproclama président, s’octroya le ministère de la Défense et entendait gouverner par ordonnances jusqu’en 2016. La continuité dans les errements semblait garantie. La communauté internationale s’en émut et les vainqueurs (eux-mêmes divisés, semble-t-il) durent sauver les apparences. Le 13 avril 2013, Michel Djotodia, unique candidat, fut “élu“ par acclamation (donc sans vote) président de la République lors de la première session du Conseil national de transition, formé par toutes les composantes politiques du pays : Séléka, opposition légale au président déchu, partisans de l’ancien régime, anciens rebelles et personnalités de la société civile. Quelques jours plus tard, un sommet international tenu à N’Djamena entérinait un compromis : le pouvoir « de fait » de Michel Djotodia ne devait pas excéder dix-huit mois, laps de temps imparti à une transition démocratique. Pour garantir celle-ci, une dyarchie assurerait la direction du pays : Michel Djotodia et Nicolas Tiangaye. Mais l’histoire (souvenons-nous du Consulat bonapartiste ou des multiples juntes militaires qui émaillèrent le Tiers-Monde durant la Guerre froide, par exemple) montre que les dyarchies et autres polyarchies ne durent guère. La RCA ne semble pas devoir faire exception : le dernier gouvernement en date, dit d’“union nationale“, formé le 13 juin 2013 par Nicolas Tiangaye, se trouve accaparé par la Séléka. Elle détient les ministères des Mines, des Eaux et Forêts, de la Sécurité, et le président Djotodia s’est attribué le ministère de la Défense. Les rebelles contrôlent les organes sécuritaires et les ressources du pays. La maturité démocratique n’est pas atteinte.

L’ex-président centrafricain, après son renversement, évoquait le « manque de patriotisme » de ses concitoyens. Encore faudrait-il qu’il y ait une patrie, et François Bozizé ne paraît pas avoir contribué à la constituer. Comme rappelé plus haut, les entités nées de la décolonisation n’étaient pas des États-nations. La République centrafricaine reflète cette réalité d’une manière tragique. Sa brève histoire politique intérieure tient en deux mots : instabilité chronique. Une agitation souvent sanglante, par surcroît. Le 29 mars 1959, Barthélémy Boganda, président putatif, périt, juste avant l’indépendance, dans un accident d’avion que certains attribuent à un attentat, mais sans apporter de preuves déterminantes. Son successeur, Abel Goumba, fut écarté presque immédiatement par David Dacko, instigateur d’un système dictatorial, corrompu et inefficace, qui céda la place, en 1966, à Jean Bedel Bokassa à l’issue d’un putsch. En 1979, une intervention militaire française (opération Barracuda) mit fin aux dérives impériales de Bokassa Ier et le dépressif David Dacko reprit du service, faute de mieux. À son grand soulagement et avec son consentement, le général Kolingba le chassa du pouvoir en 1981, avec la bénédiction de Paris. La vague de démocratisation post-Guerre froide contraignit le général à organiser des élections pluralistes en 1993. Ange-Félix Patassé, passablement démagogue, sortit vainqueur du scrutin. Son action ne fut guère plus convaincante que celle de ses prédécesseurs et le mécontentement comme la violence persistèrent (trois mutineries pour la seule année 1996, par exemple). Le pays subit une sanglante guerre civile en 2002-2003. Le général François Bozizé en profita pour s’emparer du pouvoir, par un putsch, le 15 mars 2003. Mais à son tour il échoua et le scénario désormais familier se répéta : soulèvements armés en 2006-2007, puis en 2012-2013, avec la rébellion de la Séléka qui bénéficia à Michel Djotodia, autoproclamé président le 25 mars 2013. La prestation de serment, le 18 août 2013, devant des institutions de transition, n’est que le frêle vernis pseudo-légal appliqué sur le coup de force, à la suite du compromis élaboré par la communauté internationale à N’Djamena en avril 2013.

En proie à un multipartisme immature et à une kleptocratie chronique, la République centrafricaine baigne dans une culture de la violence politique. Les racines en plongent dans l’époque coloniale : la mission “civilisatrice“ de la France s’accompagna de brutalités diverses. Elles suscitèrent diverses formes de résistance à ce qui fut vécu non pas comme une émancipation sous l’égide d’une nation bienveillante, mais comme une oppression. Avec l’accession à l’indépendance, les Centrafricains n’eurent pas la chance de connaître une amélioration tangible. Faute d’un État de droit assurant à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains le statut de citoyennes et de citoyens libres et égaux en droits et en devoirs, la majeure partie des habitants se défie des hommes politiques et les plus déterminés tentent d’arracher le pouvoir et les prébendes y afférentes à la pointe du fusil. Le président Djotodia ne parvient plus à contrôler les bandes armées qui ont épaulé sa marche sur Bangui. Certaines ONG estiment à 20 000 les combattants qui font régner la terreur dans le pays au nom de la Séléka. Ces forces sont hétéroclites : outre les factions de Michel Djotodia et de ses alliés, on trouve des seigneurs de guerre centrafricains, tchadiens et soudanais. Le cantonnement des premières, sous contrôle international, a été entamé en mai 2013, sans grand succès ; quand aux seconds, ils ne semblent pas décidés à mettre fin au chaos dont ils profitent. De sorte que, les provinces se trouvent livrées à leur merci, car l’État est absent et la communauté internationale peu désireuse d’intervenir. Pour sa part, le président déchu entretient l’incertitude sur ses intentions : il va de capitale en capitale et refuse l’exil politique au Bénin que lui “conseillent“ les chefs d’État africains. Serait-ce pour tenter un retour au pouvoir par les armes ? Serait-ce pour échapper au mandat d’arrêt international émis par Bangui le 29 mai 2013 pour “incitation au génocide“ et crimes contre l’humanité“ ?

LE POIDS DE L’EXTÉRIEUR

La RCA ne mobilise guère la communauté internationale. Longtemps active, la France s’efforce de se désengager totalement. Dépourvus d’un mécanisme efficace de sécurité collective régionale, les pays africains mènent des politiques diverses. L’ONU est aussi discrète que les États-Unis ou même la Chine. Tout cela fait le bonheur des acteurs non-étatiques illégaux.

L’OMBRE DE LA FRANCE

Ancienne puissance coloniale, la France joua un rôle essentiel dans le destin de la RCA indépendante, du moins jusqu’à la fin de la Guerre froide. En effet, le pays présente peu d’intérêt économique pour Paris. En revanche, sa situation centrale lui conféra une extrême importance stratégique comme pivot de la présence militaire et des interventions de la France en Afrique. Ce fut, par exemple, une base arrière indispensable pour contrer les forces libyennes au Tchad durant les années 1980. Ajoutons le rôle de plaque tournante du renseignement français en Afrique subsaharienne (surveillance des agissements soviétiques ou libyens, en particulier) et les ressources en uranium alors que la France développait son arsenal nucléaire militaire. L’implantation militaire permanente au Tchad face à la Libye ainsi que la fin des menées déstabilisatrices soviétiques entraînèrent la fermeture (1998) des bases de Bouar et de Bangui, réduisant à néant la rente stratégique centrafricaine.

Les multiples ingérences passées avaient fait de la RCA l’État-type de la Françafrique , cet ensemble de relations personnelles et de dispositifs politiques, économiques et militaires qui lièrent la France à ses anciennes colonies africaines jusqu’à nos jours. Mis en place sous la présidence de Gaulle par Jacques Foccart, il s’agit d’un véritable système, destiné à préserver les intérêts de la France dans son ancien domaine colonial. Mécanique complexe et à deux faces, la Françafrique reposait, d’une part, sur une coopération étroite et, autant que possible, exclusive dans les domaines économique, financier, culturel, diplomatique et militaire. Elle tire sa réputation sulfureuse du fait que, d’autre part, elle conduisit plusieurs fois à soutenir des dictatures, organiser, cautionner ou tolérer des coups d’États et des assassinats politiques, voire détourner des fonds et financer illégalement des partis politiques. Ainsi, en RCA, Paris commença par favoriser l’accession au pouvoir de David Dacko au détriment du successeur pressenti de Boganda, Abel Goumba. Le régime dictatorial mis en place ne troubla guère Paris, puisque la politique mise en œuvre était élaborée par les conseillers qu’elle avait installés à Bangui. Le rapprochement entamé par Dacko avec les Chinois poussa la France à le remplacer par Bokassa (1966). Toujours assisté par des conseillers français et financé par le Trésor français, ce dernier exerça une dictature populiste. L’alliance avec la Libye, ennemie de la France, décida du sort de l’empereur centrafricain, renversé par l’opération militaire Barracuda (1979) et remplacé, faute de mieux, par Dacko, peu motivé et toujours aussi incompétent. Paris trouva son homme en la personne du général Kolingba arrivé au pouvoir (1981) grâce à un coup d’État “par consentement mutuel“ avec le président Dacko. Douze ans durant, sous le contrôle étroit du colonel français Mantion, Kolingba gouverna tant bien que mal le pays. La vague des démocratisations post-Guerre froide poussa Paris à exiger des élections pluralistes en RCA comme dans l’ensemble des pays africains qui demeuraient sous son influence : ce fut la Paristroïka. La veille encore aligné sur Kadhafi et affichant des positions très antifrançaises, Ange-Félix Patassé, remporta la consultation et se rallia à Paris, qui lui apporta aide économique et soutien militaire. Sa politique autoritaire et discriminatoire suscita de nombreux mécontentements et, en 1996, le pays entra dans le cycle de violence d’où il n’est plus sorti. En 2003, avec le discret soutien de la France, le général François Bozizé, appuyé par le Tchad, renversa Patassé, mais cela ne mit pas fin aux agissements de factions armées. Paris envoya ses troupes à deux reprises à Birao pour sauver le président : en décembre 2006 puis en mars 2007. Ce fut la fin de l’ère des interventions, comme en témoignent le “partenariat de défense“ excluant ce type d’action signé en avril 2010, ou la fin de non-recevoir opposée en décembre 2012 par le président Hollande à la demande de soutien militaire formulée par le président Bozizé aux abois. Paris ne manifeste pas davantage d’empressement pour répondre aux appels à l’aide pour la sécurisation du pays que lui lance le gouvernement de transition depuis le 16 avril 2013. Toutefois, que signifie la présence d’une vingtaine de mercenaires français de la société Roussel G-Sécurité assurant la protection rapprochée du président Djotodia ?

IMPUISSANCES ET RIVALITÉS AFRICAINES

La délimitation actuelle du territoire résulte d’une part du partage colonial intervenu à Berlin en 1885, d’autre part du découpage interne opéré durant la colonisation française. La RCA épouse les contours administratifs – maintes fois remaniés – de l’Oubangui-Chari, initialement partie du Congo français, puis unie au Tchad en 1906, entité spécifique à partir de 1920, composante de l’AÉF (créée le 15 janvier 1910). Il s’agissait donc d’un sous-ensemble appartenant à un ensemble spatial plus étendu. Les rares aménagements réalisés le furent dans une perspective plus vaste que celle de cette subdivision administrative. À la veille des indépendances, conscient de l’absence de viabilité de cet espace, le député Boganda, représentant les populations locales et pressenti pour prendre en main le destin du territoire, militait en faveur du regroupement de l’Oubangui-Chari avec le Tchad, le Congo et le Gabon dans une Union des républiques d’Afrique centrale. Le dernier, moins déshérité que les trois autres déclina l’offre par crainte de devoir “payer“ pour eux. Boganda rêva même d’une Union des États de l’Afrique latine avec les colonies portugaises. En vain. Toutefois, la nécessité poussa le Cameroun, la RCA, la République du Congo, le Gabon et le Tchad à créer, en 1964, une Union douanière et économique d’Afrique centrale, rejointe en 1968 par la Guinée équatoriale, et devenue, en 1994, après fusion avec l’Union monétaire de l’Afrique centrale, la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale-CÉMAC (dont le siège se trouve à Bangui). Elle mit sur pied la Force multinationale en RCA-FOMUC, déployée en décembre 2002 pour remplacer les soldats libyens envoyés sauver le président Patassé en mai 2001 après la tentative de putsch du général Kolingba. Parallèlement, il existe, depuis 1984, une Communauté économique des États d’Afrique centrale-CÉÉAC, regroupant aujourd’hui l’Angola, le Burundi, le Cameroun, la RCA, la République du Congo, la République démocratique du Congo le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad ainsi que Sao Tomé-et-Principe. Fondée pour favoriser le développement, la CÉÉAC, élargit ses activités à la stabilité régionale en 1998. Sa Force multinationale des États d’Afrique centrale-FOMAC, participe à l’Architecture africaine de paix et de sécurité mise en place par l’Union africaine-UA en 2003. Elle tente de régler par la médiation les troubles récurrents de la RCA. Elle a relayé la FOMUC, en juin 2008, pour la mission de maintien de la paix, baptisée pour la circonstance Mission de consolidation de la paix en RCA-MICOPAX. Le résultat est mitigé. Elle orchestra le plan de règlement signé à Libreville le 21 décembre 2012 entre le président Bozizé et la Séléka. Mais elle n’eut les moyens ni de s’opposer à l’avance des rebelles ni d’empêcher la prise de pouvoir par Michel Djotodia. À moins que cette inertie fût volontaire et traduisît la décision des chefs d’État de la région d’abandonner François Bozizé (comme la FOMUC avait laissé François Bozizé chasser Ange-Félix Patassé, en mars 2003). Depuis le mois de mars 2013, le président Djotodia réclame une augmentation des effectifs de la MICOPAX pour assurer la sécurité des populations contre les bandes armées. La CÉÉAC a promis une hausse de 700 à 2 000 hommes, qui tarde à se concrétiser, en dépit du remplacement de la MICOPAX, le 1er août 2013, par la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), une force d’interposition lancée en juillet par l’UA pour six mois, qui devrait compter 2 475 militaires (dont ceux de la MICOPAX), 1 025 policiers et 152 civils. La Mission, a pour mandat de contribuer à la protection des civils et à la restauration de la sécurité et de l’ordre public ; à la stabilisation du pays et la restauration de l’autorité de l’État ; à la réforme et la restructuration du secteur de la défense et de la sécurité ; et à la création de conditions propices à la fourniture d’une assistance humanitaire aux populations dans le besoin (estimées à 1 600 000 personnes début août 2013 par le secrétaire général de l’ONU).

L’UA condamne les putschs en général et par conséquent le dernier survenu en RCA en particulier (déclaration du 25 mars 2013). Cette attitude se fonde sur l’Acte constitutif de l’UA (Lomé, 2000) – l’article 4 affirme la « condamnation » et le « rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement » – et sur la Déclaration de Lomé sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement – « cette situation constitue une menace à la paix et à la sécurité sur le continent, ainsi qu’[…] un sérieux revers pour le processus de démocratisation en cours sur le continent » (2000). Il en résulta la suspension (25 mars 2013) de la participation de la RCA aux activités de l’UA et des sanctions ciblées contre les membres de la Séléka. Mais, après deux sommets tenus à N’Djamena les 3 et 18 avril 2013, le nouveau pouvoir fut reconnu « de fait », dans le cadre d’une transition de 18 mois placée sous contrôle international. À cette fin, le 3 mai 2013, un Groupe international de contact sur la situation en RCA fut constitué à Brazzaville. Alors que l’Union africaine, l’Afrique du Sud et le Bénin préconisaient la fermeté, triompha la ligne pragmatique défendue par la CÉÉAC, l’Union européenne et l’Organisation Internationale de la Francophonie. Les tenants du compromis invoquaient le risque de placer la RCA dans une impasse politique qui ne manquerait pas d’exacerber la violence. Mais une telle issue décrédibilise l’embryon de système de sécurité collective régionale et constitue une prime à la violation des processus constitutionnels.

À son corps défendant, la RCA se trouve prise dans le jeu des rivalités pour la puissance régionale. Le colonel Kadhafi engagea la Libye dans une ambitieuse politique africaine. La RCA s’y trouva mêlée. Le dictateur libyen cherchait à prendre le Tchad en tenaille et convoitait l’uranium centrafricain pour son programme nucléaire. Aussi joua-t-il le rapprochement avec Bangui lorsque la France se montra moins complaisante envers Bokassa Ier. Il soutint également Ange Félix Patassé, notamment en envoyant des troupes aider à la répression d’opposants en 2001-2002. Le Soudan participa également à cette opération. Si la chute du tyran de Tripoli, en 2012, a exclu la Libye du jeu, le Soudan et le Tchad demeurent très impliqués. La RCA ne maîtrise pas ses frontières et les groupes armés (il en fut recensé jusqu’à 14 simultanément), comme les trafiquants de tous poils, les franchissent sans encombre. Ils peuvent même séjourner dans les provinces du nord et du nord-est sans y être inquiétés. Ainsi, le conflit du Darfour déborda-t-il, entre 2005 et 2009. Après la victoire du Tchad (mai 2009) contre les rebelles soutenus par Khartoum, les deux pays s’entendirent, en 2010, avec Bangui pour installer une force tripartite à Birao afin de sécuriser la province de Vakaga. Des factions tchadiennes hostiles au président Idriss Déby continuent d’avoir leurs bases en RCA, d’où elles menacent les champs de pétrole du Tchad. Elles firent et font d’ailleurs l’objet d’actions armées menées par N’Djamena. Les observateurs s’interrogent sur les éventuelles complicités tchadiennes avec la Séléka. Tout en soldant des différends commerciaux et en assurant la sécurité à sa frontière sud, Idriss Déby conforterait ainsi le rôle de faiseur de roi qu’il avait inauguré en aidant François Bozizé à prendre le pouvoir en 2003. L’accueil réservé à Michel Djotodia lors de sa visite officielle, le 15 mai 2013, fut chaleureux. Quant à la France, efficacement épaulée par les troupes de N’Djamena dans ses opérations au Nord-Mali, elle affiche un silence qui semble traduire sa bienveillante neutralité. Mais pour combien de temps ?

Autre voisin direct, le Cameroun a brillé par son inertie. Le président Paul Biya, derrière le vertueux principe de non-ingérence, aurait surtout voulu éviter de créer un précédent qui pourrait s’avérer fâcheux pour celui qui règne sans partage à Yaoundé depuis 1982. D’une part, il redoute un coup d’État. D’autre part, il refuse tout dialogue avec l’opposition. Moyennant quoi, pour éviter un effet boomerang, il se garde de prendre parti dans les querelles internes de ses voisins. En outre, François Bozizé l’avait gravement offensé en s’opposant au renouvellement du mandat du président de la commission de la CÉMAC, le Camerounais Antoine Tsimi.

L’instabilité de la République démocratique du Congo pèse également sur la RCA, dont le territoire sert de base arrière à plusieurs bandes armées venues de l’autre rive du fleuve Oubangui. Le chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba participa à la très sanglante répression qui suivit l’échec de la tentative de putsch (mai 2001) du général Kolingba contre Ange-Félix Patassé. Les exactions commises alors et par la suite lui valurent d’être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il fut arrêté en 2008, son procès s’ouvrit 2010 et se poursuit.

L’implication directe de l’Afrique du Sud étonne de prime abord, vu la faiblesse des relations économiques entre les deux pays. Certes, le pays nourrit l’ambition de devenir la puissance prépondérante sur le continent africain et s’implique par conséquent dans un nombre croissant de conflits. Mais jusqu’alors, les interventions se déroulaient en général dans la zone de la Southern African Development Community-SADC. Le soutien militaire au président Bozizé existait depuis l’accord de coopération signé en 2007 (aide au renforcement de l’armée nationale). Pretoria affichait également sa volonté de contribuer à la stabilité de l’Afrique centrale et, notamment, de participer au programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants des groupes armés. Mais certains évoquent des motivations plus scabreuses. Le président Jacob Zuma aurait envoyé, face à la Séléka, une force d’interposition de près de 300 hommes, en décembre 2012, en échange de concessions minières consenties à son parti, l’African National Congress (ou à des affairistes gravitant dans l’orbite de ce dernier). Le président Bozizé aurait permis d’exploiter de l’or, du pétrole et de l’uranium. Mais tout cela demeure opaque.

L’ABSENCE DES GRANDES PUISSANCES

Peu présents en Afrique jusqu’à la fin de la Guerre froide, les États-Unis demeurent pratiquement absents de RCA. Ils avaient manifesté leurs réticences envers cette caricature de la Françafrique en dénonçant les atteintes répétées aux droits de l’Homme en 1977, l’année du sacre de Bokassa Ier. Sollicités par le président Bozizé qui tenta, pour l’occasion, de jouer la carte du danger islamiste, ils gardèrent leurs distances. Dans le même temps, ils soulignèrent la malgouvernance dont la population était victime. Ils dénoncèrent le truquage des élections de 2011 et critiquèrent la corruption et l’absence de réformes dont le président Bozizé portait la responsabilité. Aussi refusèrent-ils tout net de répondre à son appel à l’aide le 27 décembre 2012. Toutefois, ils assurent – aux côtés des Ougandais – une présence militaire au sud-est du pays, dans la zone insécurisée par les hordes de Joseph Kony. En juillet 2013, un rapport confidentiel fit état de l’influence du Soudan sur la Séléka et, à travers Khartoum, de l’Iran. Si l’implantation d’islamistes radicaux se concrétisait, la RCA sortirait probablement de l’oubli.

Les relations avec la Chine remontent à l’ère maoïste. Elles alternent des périodes de rapprochement et des phases d’éloignement. En 1965, le président Dacko se tourna vers Pékin, suscitant le mécontentement de la France. Ce fut l’une des origines de l’accession au pouvoir de Bokassa. La RCA prit ses distances jusqu’au début des années 2000. À la recherche d’un nouveau bailleur de fonds et d’une diversification de ses alliances, elle renoua avec la Chine en 2003, après l’arrivée au pouvoir de François Bozizé. Mais les intérêts de Pékin dans le pays paraissent des plus limités, d’où son extrême discrétion dans ce conflit.

Depuis la fin des années 1990, l’ONU est associée aux tentatives de stabilisation de la RCA. En mars 1998, une Mission des Nations-Unies en RCA (MINURCA), fut envoyée superviser les élections (législatives en novembre-décembre 1998 ; présidentielles en septembre 1999). Les casques bleus furent retirés en février 2000, mais demeura un Bureau des Nations-Unies pour la consolidation de la paix en RCA (BONUCA), transformé en Bureau intégré des Nations-Unies pour la consolidation de la paix en RCA (BINUCA) au mois d’avril 2009. Jusqu’à maintenant, de par le manque d’empressement des principaux États, les résultats ne sont guère probants. Pourtant, le rapport présenté par le secrétaire général en août 2013 dressait un bilan catastrophique de la situation et appelait la communauté internationale à « s’en préoccuper d’urgence ». Signe jugé “prometteur“ par les plus optimistes, le Conseil de sécurité adopta, le 14 août 2013 une déclaration jugeant que la crise en RCA constituait une « grave menace » pour la région et assurant ses membres prêts à envisager « toutes les options possibles pour stabiliser le pays ». À suivre…

UN PARADIS POUR LES CRIMINELS

Peu ou pas contrôlées, les frontières de la RCA n’arrêtent ni les groupes qui combattent en RDC, ni les factions armées qui l’utilisent comme base arrière pour tenter de renverser le président tchadien Idriss Déby (Front uni pour le changement en 2006, Front patriotique pour le rassemblement de Baba Laddé aujourd’hui, notamment), ni les seigneurs de guerre soudanais, ni les trafiquants, ni les braconniers. En recrudescence dans l’ensemble de l’Afrique centrale, le braconnage a particulièrement repris en RCA depuis les troubles qui l’ont complètement déstabilisée fin 2012. Les ONG soulignent qu’il s’agit d’une atteinte préoccupante à la sécurité des États de la sous-région car les trafics se mêlent : armes, drogue, ivoire. Et ils financent des groupes criminels de droit commun, des factions armées et même des organisations terroristes. En juillet 2013, un document du Pentagone faisait état du risque de voir la RCA servir de base à des islamistes radicaux désireux de déstabiliser l’Afrique centrale.

Créée par Joseph Kony en 1987, l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army-LRA) prétendait instaurer en Ouganda un État théocratique se référant aux Dix Commandements ainsi qu’aux traditions des Acholi. Elle n’est plus en mesure d’y opérer depuis 2006. Mais, elle est responsable de la mort d’environ 100 000 personnes en Afrique Centrale car elle mène des opérations partout où, à la périphérie de l’Ouganda, l’État de droit est absent : dans le nord-est de la République démocratique du Congo, au Sud-Soudan et, depuis 2008 en RCA. La reprise des affrontements internes dans celle-ci a engendré une récente recrudescence des exactions de la LRA sur son sol.

CENDRILLON POUR TOUJOURS ?

Le sort peu enviable de l’Oubangui-Chari suscita le sobriquet de “Cendrillon de l’Empire“ (parfois étendu à l’ensemble de l’AÉF). L’instabilité politique de la RCA, son naufrage économique, l’instrumentalisation régionale et l’indifférence internationale témoignent de l’absence de Prince rédempteur. Rien dans le passé de Michel Djotodia ne laisse présager qu’il soit le président éclairé qui sortira la RCA du cycle du malheur. Toutefois, faute de mieux, il reste à espérer que l’habit de chef d’État transfigurera le chef de bande armée pour en faire le dirigeant responsable et visionnaire qui instaurera l’État de droit capable d’améliorer le sort des citoyennes et des citoyens de son pays et de forger la nation centrafricaine. L’ex-Premier ministre centrafricain et chef du Mouvement pour la libération du peuple centrafricain-MLPC, Martin Ziguélé, déclarait : « le premier mal de l’Afrique [… est] la mauvaise gouvernance et la gabegie ». Selon lui, les chefs d’États africains « n’ont pas su gérer des territoires et des États hérités de la colonisation, qu’ils ont laissé sombrer en déliquescence, faute de conscience nationale et de préparation [1] ». On ne saurait mieux résumer la situation de la RCA. Voilà probablement pourquoi le monde “oublie“ et risque d’oublier encore longtemps la Centrafrique.

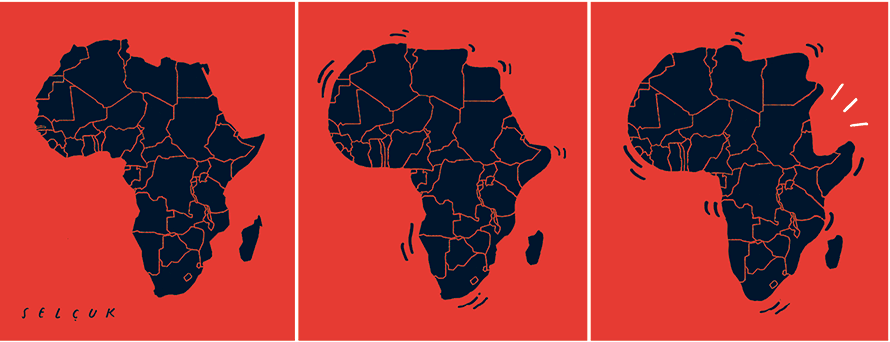

La démocratie progresse partout en Afrique. Pourtant, de vieilles habitudes persistent dans plusieurs pays : dans l’indifférence internationale, des chefs d’Etat manipulent sans vergogne la Constitution pour prolonger leur règne. Ces dictateurs sortis des urnes se trouvent surtout en Afrique francophone, en raison d’une infernale accumulation de handicaps.

La démocratie progresse partout en Afrique. Pourtant, de vieilles habitudes persistent dans plusieurs pays : dans l’indifférence internationale, des chefs d’Etat manipulent sans vergogne la Constitution pour prolonger leur règne. Ces dictateurs sortis des urnes se trouvent surtout en Afrique francophone, en raison d’une infernale accumulation de handicaps.![carte-republique-centrafricaine[1]](http://jmdinh.net/wp-content/uploads/2013/09/carte-republique-centrafricaine1.gif)

![patrice-gourdin[1]](http://jmdinh.net/wp-content/uploads/2013/09/patrice-gourdin1.jpg)

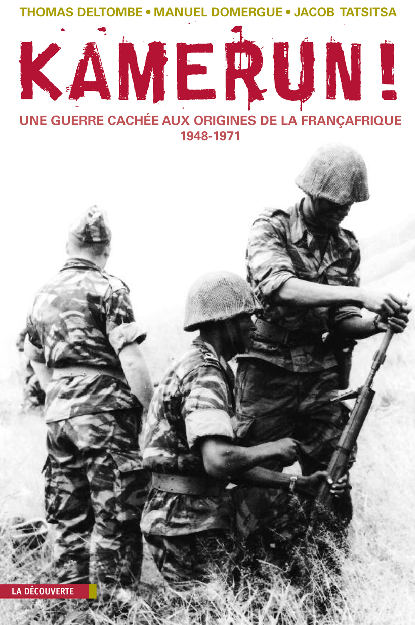

A partir d’une enquête sur la décolonisation au Cameroun qui met en lumière les massacres à grande échelle perpétués par les autorités françaises et leur alliés locaux entre 1956 et 1961, le livre Kamerun exhume une phase aussi peu reluisante que méconnue de la relation franco-africaine. Le journaliste cosignataire du livre Manuel Domergue et l’écrivain camerounais Eugène Ebodé* en ont tracé les contours vendredi. Les méthodes employées par les autorités françaises pour venir à bout de l’Union des populations du Cameroun (UPC), créée par Ruben Um Nyobe, sont celles de la guerre moderne. Celles qui placent la population au cœur du dispositif répressif et confère une place centrale à « l’arme psychologique ». Mais pas seulement rappelle Eugène Ebodé : « Des villages entiers ont été rasés. L’armée française utilisait le Napalm qui était l’arme de destruction massive de l’époque. »

A partir d’une enquête sur la décolonisation au Cameroun qui met en lumière les massacres à grande échelle perpétués par les autorités françaises et leur alliés locaux entre 1956 et 1961, le livre Kamerun exhume une phase aussi peu reluisante que méconnue de la relation franco-africaine. Le journaliste cosignataire du livre Manuel Domergue et l’écrivain camerounais Eugène Ebodé* en ont tracé les contours vendredi. Les méthodes employées par les autorités françaises pour venir à bout de l’Union des populations du Cameroun (UPC), créée par Ruben Um Nyobe, sont celles de la guerre moderne. Celles qui placent la population au cœur du dispositif répressif et confère une place centrale à « l’arme psychologique ». Mais pas seulement rappelle Eugène Ebodé : « Des villages entiers ont été rasés. L’armée française utilisait le Napalm qui était l’arme de destruction massive de l’époque. »