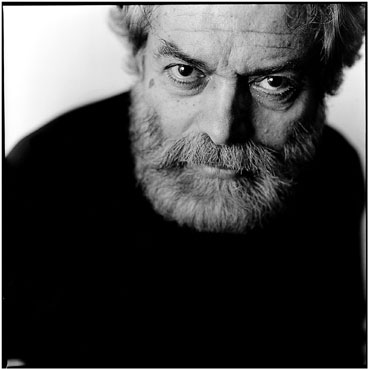

Vous poursuivez votre relecture de la bible à travers les personnages féminins en vous attachant au personnage de Marie. Où vous ont conduit vos recherches ?

Marie est une suite et en même temps une rupture puisqu’elle se trouve à la frontière entre le judaïsme et une nouvelle religion qui surgit avec le christianisme. A la différence des autres femmes bibliques, Marie est une mère juive dans le sens où on le conçoit aujourd’hui. Une mère omniprésente qui s’implique et trace pour son enfant une ambition exceptionnelle. Marie arrive au sein d’un temps où la Judée est sous occupation romaine. Elle met au monde le libérateur d’Israël, mais aussi celui qui doit sortir le monde de la haine. Par sa présence constante auprès de Jésus et, le rôle qu’elle joue pour le transformer en Christ, elle occupe une place centrale dans l’avènement du christianisme.

Votre interprétation des textes se base sur une lecture en creux…

J’ai fait une longue enquête afin de reconstituer la vie quotidienne des gens à cette époque, surtout en Galilée où se trouvait la résistance au moment de l’occupation romaine. Le collabo de l’époque s’appelait Hérode. Je me suis aussi référé aux personnages des évangiles. Les évangiles traduisent l’avènement d’une nouvelle pensée qui se réfère au judaïsme puisque le Christ dit « Je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir ». C’est à partir de là, que la jeune Marie de Nazareth prend vie. Elle cesse d’être le visage d’une femme aux yeux baissés que nous ont apportée les peintres à travers les siècles. Elle ne peut pas avoir les yeux baissés quand elle sort de sa maison et voit sur les collines qui entoure Nazareth, les Romains planter des croix sur lesquelles agonisent les résistants. Elle est trop sensible. Je ne mets pas en doute ce que racontent les évangiles, je donne chair aux personnages.

N’y a-t-il pas justement, entre votre récit, qui donne une idée précise de l’environnement, et les évangiles, une forme d’opposition entre contexte historique et textes sacrés ?

En vérité la crainte de mes amis chrétiens, et celle du Vatican, portait sur la manière dont j’allai représenter la virginité de Marie. Or, sur ce point, je pense que cela correspond plutôt à ce que disent les évangiles. Là où commencent les problèmes, c’est à la fin du livre, avec la mort et la résurrection du Christ. Pour moi, il y a une logique dans les choses. Cette femme qui donne au monde Jésus, a un rapport particulier avec lui. Et là, l’interprétation que l’on nous donne ne tient pas debout. Dieu n’a pas voulu seulement utiliser Marie pour procréer c’est absurde. Dieu n’a pas besoin d’une mère porteuse. Donc s’il donne une mère, c’est pour que cette mère lui transmette des valeurs et un rapport charnel à la vie. Et cette mère qui attend 30 ans et voit que ce fils à qui elle a prescrit un destin exceptionnel ne fait rien, l’oblige pendant la noce de Cana à se révéler. Cela ce sont les évangiles qui le disent. Dieu ne meurt pas dans mon livre, je le mets dans le coma. Tout en essayant de respecter la symbolique, je donne à cette histoire la chair, la crédibilité, une présence à partir de là tout s’éclaire du moins pour moi.

En rendant Marie palpable, vous modifiez le personnage alors que les évangiles ne la considèrent que comme une mère. L’église n’a pas réagi ?

L’ancien secrétaire de Jean-Paul II, aujourd’hui évêque de Cracovie m’a téléphoné en me disant qu’il avait lu mon livre avec passion et il a ajouté : « tu as quand même de la veine que l’église ne brûle plus les hérétiques sur les places publiques » Cela résume bien la réaction des chrétiens comme lui, qui sont les gardiens du dogme.

Vous n’y allez pas de main de morte en faisant de Marie une révolutionnaire…

Une révoltée, Marie est une révoltée. C’est une fille sensible et courageuse car il fallait du courage pour annoncer comme elle l’a fait à une société qui lapidait les filles mères : « je suis enceinte et je n’ai pas de mari. » Une fille comme ça, croise forcément les résistants. Je voulais aussi montrer l’évolution interne du personnage, devant l’injustice, sa première réaction la pousse à la révolte, mais elle arrive doucement, à une autre conclusion. Ce qui pourrait se traduire en terme moderne par : entre Jean Moulin et Gandhi, elle choisit Gandhi.

Vous préparez un livre sur la femme de Mahomet ?

Oui je travaille depuis un an sur Khadidja, la première femme de Mahomet. Mais pour l’instant aucun de mes 24 éditeurs ne veut en entendre parler. Ils ont la trouillent. C’est terrible, je ne supporte pas que les gens s’autocensurent avant même d’avoir entendu les réactions.

La féminisation de l’histoire vous apparaît comme la bataille du XXIe siècle, êtes-vous pour confier davantage de responsabilité aux femmes du Proche-orient ?

Oui évidemment, en même temps dans le rapport à l’islam, je crois que l’on ne peut pas libérer l’autre malgré lui. On l’a vu avec les conneries de Bush en Irak. Si nous voulons nous attaquer à l’islam pour le bonheur des musulmans nous allons créer une sorte de bloc solidaire de tous les Musulmans y compris les modérés. Mais si l’on soutient les femmes qui sont les plus persécutées, si nous parvenons à leur donner la force pour secouer cette religion de l’intérieur, là, nous aurons des chances de gagner le pari. C’est cela qui me pousse à écrire Khadidja. Les femmes ont besoin de références. Khadidja a beaucoup soutenu Mahomet au cours de sa mission prophétique. Elle le suivait partout. Un jour elle lui demande d’écrire, il répond qu’il ne sait pas, alors elle fait venir les scribes et lui demande de réciter. C’est ainsi que se sont transcrites les sourates. Sans Khadidja, il n’y aurait pas eu de Coran.

Recueilli par

Jean-Marie DINH

Voir aussi : Rubrique religion Le judaisme libéral prône une adaptation au monde moderne, ,