« Je me suis toujours intéressé aux oiseaux, j’ai fait collection de coquillages, tout cela me permettait d’avoir une vision différente… » Photo dr

Fréderic-Jacques Temple est né en août 1921 à Montpellier, il vit aujourd’hui dans un petit village du Gard. A l’occasion de la publication de «Divagabondages», une invitation au voyage et aux rencontres artistiques orchestrées par le poète entre 1945 et 2017, l’homme du Midi nous ouvre sa porte pour partager la mystérieuse clarté de sa mémoire, et celle de la jeunesse d’esprit qu’il conserve à 97 ans.

A la lecture de cette échappée passionnante transcrite dans «Divagabondages», on se demande avec quels yeux vous regardez votre jeunesse et avec quel regard vous observez le monde aujourd’hui ?

Des épreuves que j’ai affrontées autrefois, j’ai le souvenir du pensionnat qui constitue une partie de ma jeunesse, et surtout de la guerre. Mais comme je suis très individualiste, et que je vis dans le présent, pour moi, le monde continue à être merveilleux et terrible en même temps. Merveilleux, parce qu’on peut s’abstraire des politiques, par exemple, pour se replonger dans la nature, dans le monde animal, végétal. J’ai fait beaucoup d’herbiers quand j’étais enfant. Je me suis toujours intéressé aux oiseaux. J’ai fait collection de coquillages. Tout cela me permettait d’avoir du monde une vision différente de ce que l’on peut lire dans les journaux, regarder à la télévision ou écouter à la radio. Donc le monde, eh bien, j’espère qu’il me survivra.

A la source de votre pays intérieur, il y a l’enfance à Montpellier que vous évoquez dans votre roman «L’Enclos». Qu’elles ont été vos premières lectures ?

Quand j’étais pensionnaire, le jeudi et le samedi on ouvrait une armoire où se trouvaient beaucoup de livres. C’est ainsi que j’ai commencé à lire d’abord les grands mythes, L’Iliyade et L’Odyssée, La guerre des Gaules, Cyropédie de Xénophon, et puis Jack London, Fenimore Cooper, qui fut pour moi très important. En même temps, je lisais Atala de Chateaubriand, Jules Verne, beaucoup de romanciers et pas de poète… Si, j’aimais beaucoup Villon, et Charles d’Orléans, qui étaient les seuls poètes que je connaissais hormis ceux que l’on étudiait à l’école, Lamartine, Vigny que j’ai moins aimés après. Ce sont les London Cooper, Verne, Conrad, qui m’ont donné le goût d’écrire, mais d’écrire de la poésie.

Et peut-être aussi le goût du voyage…

Bien entendu. Lorsque je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois, je me suis dit : tu vas voir vraiment maintenant, si tes lectures ne t’ont pas trompé. Et ce n’est pas la Général Motors que je suis allé visité, c’est la grande prairie, sur les traces des épopées du général Custer, des indiens des plaines, des trappeurs… Avec l’idée d’y retrouver mes livres sur place.

Quelle place occupe l’influence du dehors, celle des années 20, la sortie de la Grande guerre que l’on s’efforce d’oublier en se divertissant, la France américanophile qui s’ouvre ?

C’était une époque assez merveilleuse. On sortait à peine du cinéma muet, Le Kid de Chaplin est sorti l’année de ma naissance. On traversait l’Atlantique en avion. Mermoz, Saint-Exupéry… C’était extraordinaire. C’est par ailleurs une époque où la guerre de 14-18 a été mythifiée, la grande hécatombe, la dernière guerre moyenâgeuse… A l’issue de la Seconde guerre mondiale on s’est aperçu que la Grande guerre gardait son importance. On a écrit beaucoup de livres, on a fait des films, des peintures. On peut constater que la deuxième guerre mondiale n’a pas donnée lieu à ce genre de chose.

Pourquoi ? Parce que ce n’était plus la guerre mais un génocide. L’horreur, les camps de concentration, les incinérations… C’était tout à fait autre chose. C’était vraiment comme la fin du monde. Je crois que la Première guerre mondiale restera maintenant dans les mémoires, même de ceux qui ne l’ont pas vécue. Ce qui est mon cas. Mais mon père m’en parlait, ainsi que mon oncle. J’ai été nourri des souvenirs de ceux qui l’avaient faite.

Et vous avez forgé vos propres souvenirs avec le corps expéditionnaire français lors de la campagne d’Italie…

Pour moi, c’est une des grandes affaires de ma vie. Je n’ai pas écrit pendant cette période. Entre 43 et 46, je n’ai jamais pensé à autre chose qu’à la guerre. A la fin, après ma démobilisation j’ai pensé à m’exprimer pour qu’il existe un souvenir et pour me soulager un petit peu des souffrances de la guerre.

Quel regard aviez-vous sur les positionnements très différents qu’ont pu prendre des auteurs comme Eluard, Aragon, Char, Jaccottet et d’autres, plus timides, comme Sartre, Claudel ou Cocteau ?

Tout cela, je l’ai appris après. Si j’étais resté en métropole, comme on disait autrefois, cela aurait sans doute été différent. Les gens qui ont fait la résistance à l’intérieur de l’Hexagone avaient un autre point de vue. Ils étaient très politisés. Tandis que les soldats ne sont pas politisés. Ils pensent simplement que le lendemain, ils ne seront plus là.

Avant de vivre cette sombre expérience, à Alger vous faites la rencontre d’Edmond Charlot, personnage clé de la littérature française, et important pour vous. Dans quel cadre se produit cette rencontre ?

Quand je suis arrivé à Alger sur les recommandations de Michel Seuphor, un grand critique de l’art abstrait qui était l’ami de Mondrian, j’étais allé voir Max-Paul Fouchet qui dirigeait la revue Fontaine, pour lui montrer quelques poèmes que j’avais commencé à écrire. Fouchet m’a dit : «Allez voir Charlot, c’est un ami de Camus». Ce que j’ai fait. C’était un type très sympathique. A cette époque, j’ai rencontré à la librairie Les Vraies richesses, des gens comme Robiès, Claude de Fréminville…Tous les écrivains en puissance que Charlot a mis en selle en quelque sorte. On a sympathisé et quand je suis parti à la guerre, je lui ai laissé quelques poèmes. Lorsque j’ai été démobilisé en 1946, j’ai reçu un recueil de ces poèmes qu’il avait édité. C’était mon premier éditeur.

à suivre…

Recueilli par Jean-Marie Dinh

Source : La Marseillaise

Voir aussi : Rubrique Littérature, rubrique Rencontre,

Prisonnière d’un itinéraire intime, elle part vers le Nord pour s’affranchir. Le mouvement comme une fuite et la fuite comme issue fatale vers un espace libre, le personnage principal de Nat Yot est une femme qui a tous les âges. La narratrice imprime au roman la violence et la passion de la détermination féminine comme une force qui structure le parcours.

Prisonnière d’un itinéraire intime, elle part vers le Nord pour s’affranchir. Le mouvement comme une fuite et la fuite comme issue fatale vers un espace libre, le personnage principal de Nat Yot est une femme qui a tous les âges. La narratrice imprime au roman la violence et la passion de la détermination féminine comme une force qui structure le parcours.

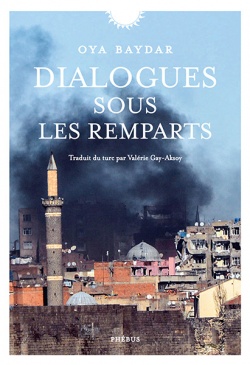

L’intellectuelle turque Oya Baydar, militante marxiste dans sa jeunesse, sociologue puis journaliste, revient sur ses combats politiques et littéraires. Son roman Dialogue sous les remparts fait entendre le tête à tête de deux figures que l’on pense irréconciliables, celle d’une femme kurde et d’une autre, turque. Ces deux femmes, font entendre leurs voix qui s’opposent, mais cherchent à se comprendre, dans Diyarbakir en ruine.

L’intellectuelle turque Oya Baydar, militante marxiste dans sa jeunesse, sociologue puis journaliste, revient sur ses combats politiques et littéraires. Son roman Dialogue sous les remparts fait entendre le tête à tête de deux figures que l’on pense irréconciliables, celle d’une femme kurde et d’une autre, turque. Ces deux femmes, font entendre leurs voix qui s’opposent, mais cherchent à se comprendre, dans Diyarbakir en ruine.

Elsa Osorio s’implique une nouvelle fois dans la reconnaissance de l’épuration des opposants argentins. Le personnage de Juana se construit au fil des pages haletantes du roman. On remonte ainsi le parcours d’une femme qui respire en étant morte deux fois. Sa première disparition est survenue lorsqu’un tortionnaire lui laissé la vie sauve.

Elsa Osorio s’implique une nouvelle fois dans la reconnaissance de l’épuration des opposants argentins. Le personnage de Juana se construit au fil des pages haletantes du roman. On remonte ainsi le parcours d’une femme qui respire en étant morte deux fois. Sa première disparition est survenue lorsqu’un tortionnaire lui laissé la vie sauve.