Poésie. J-Luc Caizergues, machiniste à Montpellier, signe Mon suicide.

Poésie. J-Luc Caizergues, machiniste à Montpellier, signe Mon suicide.

C’est une vocation tardive que se découvre Jean-Luc Caizergues pour la poésie fiction. En 2004, son admiration pour Houellebecq finit par le convaincre que cette œuvre est dépassable, parce que son vide contemporain à lui outrepasse de loin celui de l’auteur de Plateforme. Il publie « La plus grande civilisation de tous les temps », peut être parce que son catalogue d’abjections est plus pauvre. La condition de tâcheron lui renvoie des images viciées qui ne sont pas celles de la petite bourgeoisie. Qu’a t-elle de plus, la condition humaine d’un ouvrier d’aujourd’hui… C’est dans le moins qu’il faut chercher.

Rien de politique pourtant, juste un fond brumeux où il faut évoluer chaque jour sans la moindre estime pour soi-même, un environnement à l’image de la démocratie abstraite. « Les machinistes ont pour mission d’installer des décors sur la scène au nom de la culture. »

Alors que faire ? Se jeter du pont pour rejoindre le fleuve de la poésie contemporaine et faire entendre la voix de tous ceux… De tous ceux dont la vie se ponctue d’échecs successifs. Exprimer cette mort-là, cette mort simple, pourrait être en rapport avec le titre de son second recueil, Mon suicide. Toujours dans la collection poésie dirigée par Yves di Manno, qui a ouvert une ligne de front chez Flammarion.

L’absence de lyrisme fait penser à Régis Jauffret dans Microfictions. Dans Suicide, on touche le cruel avec une précision chirurgicale, mais l’écriture de Caizergues se distingue par des tonalités qui annoncent de nouvelles perturbations. Il y a des miracles qui arrivent chaque jour sans que l’on s’en aperçoive : « Jauffret a du talent, affirme Jean-Luc Caizergues, c’est facile pour les gens qui ont du talent. Il peut écrire des milliers de textes, pas un machiniste dans la glaise comme moi qui est publié à perte. »

Miracle : « Je suis transporté aux urgences /où un médecin de garde m’examine et conclut / vous n’avez rien. »

Guéri : « Je me rhabille / pendant que deux infirmiers / roulent dans un drap / blanc le cadavre du médecin. »

L’expression simple rend la parole presque inaccessible. On trouve à la fin du recueil, un court texte en prose qui retentit comme un coup de fusil.

Jean-marie Dinh

Jean-Luc Caizergues Mon suicide, Flammarion, 20 euros

On ne naît pas impunément dans une famille de grammairiens. Mais que l’on se rassure, voir et entendre Pascal Quignard est une chose toute différente que de le lire. L’occasion nous en était donnée cette semaine à l’auditorium du Musée Fabre où le lettré était l’invité de la librairie Sauramps. Avant d’évoquer son dernier livre, Boutès, avec Nathalie Castagné, l’auteur en a lu le premier chapitre. Pris par l’expédition des Argonautes pour retrouver la toison d’or, le héros, Boutès, rencontre les sirènes. Mais à l’inverse d’Ulysse, qui reste attaché à son mât, Boutès plonge dans la mer. Ce geste, à première vue insensé, ne l’est certainement pas, suggère l’écrivain dont le cheminement vise à y trouver un sens. C’est autour de ce saut, « l’élan de Boutès vers l’animalité intérieure » que tourne son livre.

On ne naît pas impunément dans une famille de grammairiens. Mais que l’on se rassure, voir et entendre Pascal Quignard est une chose toute différente que de le lire. L’occasion nous en était donnée cette semaine à l’auditorium du Musée Fabre où le lettré était l’invité de la librairie Sauramps. Avant d’évoquer son dernier livre, Boutès, avec Nathalie Castagné, l’auteur en a lu le premier chapitre. Pris par l’expédition des Argonautes pour retrouver la toison d’or, le héros, Boutès, rencontre les sirènes. Mais à l’inverse d’Ulysse, qui reste attaché à son mât, Boutès plonge dans la mer. Ce geste, à première vue insensé, ne l’est certainement pas, suggère l’écrivain dont le cheminement vise à y trouver un sens. C’est autour de ce saut, « l’élan de Boutès vers l’animalité intérieure » que tourne son livre.

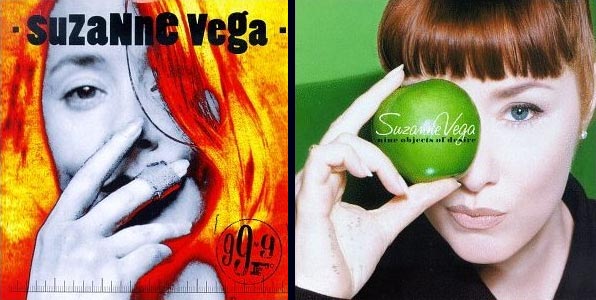

Suzan Vega fêtera bientôt 25 ans de carrière avec neuf albums à son actif dont le dernier, Beauty & Crim (2007) inspiré de New York, renoue avec la poétique urbaine qui a fait son succès. A Montpellier, elle a démontré qu’elle n’a rien perdu de sa verve et qu’elle figure toujours parmi les grandes chanteuses américaines du moment. Outre son univers musical et littéraire qui lui confère une chaleur imaginative singulière, on pourrait résumer l’œuvre de Suzan Vega à ce qu’elle affirme avant tout, c’est-à-dire sa liberté.

Suzan Vega fêtera bientôt 25 ans de carrière avec neuf albums à son actif dont le dernier, Beauty & Crim (2007) inspiré de New York, renoue avec la poétique urbaine qui a fait son succès. A Montpellier, elle a démontré qu’elle n’a rien perdu de sa verve et qu’elle figure toujours parmi les grandes chanteuses américaines du moment. Outre son univers musical et littéraire qui lui confère une chaleur imaginative singulière, on pourrait résumer l’œuvre de Suzan Vega à ce qu’elle affirme avant tout, c’est-à-dire sa liberté.