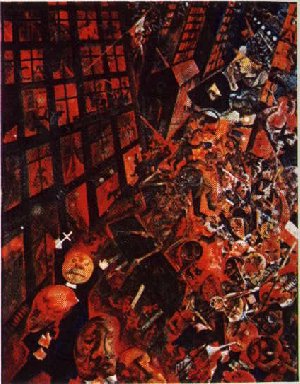

Longtemps, la littérature allemande a méconnu le monde de la ville, lui préférant la Heimat, synonyme de campagne et d’idylle. Il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que des écrivains tels qu’Alfred Döblin, Thomas Mann ou Bertolt Brecht fassent vraiment entrer la ville dans la littérature, relayés dans le domaine de la peinture par des artistes comme George Grosz et Otto Dix.

Berlin, devenue capitale de la première République allemande, au lendemain de la défaite de 1918, occupe naturellement la première place ; mais, la menace du IIIe Reich se précisant, les écrivains en viennent à voyager de plus en plus, et Paris, Marseille et Nice, lieux de refuge ou d’exil, seront aussi l’objet de descriptions et d’évocations souvent publiées sous forme de reportages pour les journaux auxquels ils collaborent. Ainsi, l’essayiste Siegfried Kracauer (1889-1966) écrivait pour la Frankfurter Zeitung, et le romancier Joseph Roth (1894-1939), éternel exilé allant d’hôtel en hôtel, connut d’abord la gloire comme chroniqueur pour divers journaux allemands et autrichiens.

« Une confusion bien ordonnée ; un arbitraire exactement planifié ; une absence de buts sous une apparence de finalité. Jamais encore autant d’ordre n’a été appliqué au désordre (1). » C’est ainsi qu’en 1930 Roth appréhende Berlin, symbole à ses yeux d’une histoire allemande marquée par la déchirure. Fascinante et repoussante, la capitale concentre toutes les tares et toutes les qualités d’un intermède démocratique fulgurant mais fragile. La même année, Kracauer va visiter les bureaux de placement berlinois où s’entassent les chômeurs et où « l’attente devient une fin en soi (2) ». On vient ici pour échapper à la solitude, comme on va dans les cabarets et les cafés « où tu sembles le protagoniste sans vie d’époques délaissées ».

L’un et l’autre s’attachent à dresser le portrait d’une ville frémissante qui va bientôt devenir le chaudron de la barbarie. Kracauer est subtil et parfois sentencieux ; Roth est l’homme qui regarde et raconte ce qu’il voit, quitte à cogner. Mais, chacun à sa façon, ils déploient le panorama d’un univers où une beauté à la Blaise Cendrars se niche au creux des dangers. « Un voyage en métro est parfois plus riche d’enseignements qu’un voyage sur les mers ou dans des pays lointains », écrit Roth. On peut regretter que ces textes soient classés par thèmes et non par ordre chronologique, ce qui aurait donné l’épine dorsale d’une réflexion portée par l’histoire.

C’est à l’histoire, précisément, que les Cahiers de l’Herne, qui ont compris l’importance de l’enjeu, donnent le primat dans leur numéro consacré à Walter Benjamin : le volume « s’organise autour de l’interrogation sur les matériaux biographiques et historiques avec lesquels [Benjamin] a façonné sa pensée », comme l’écrit Patricia Lavelle dans son introduction (3). Archétype du promeneur urbain comme Jean-Jacques Rousseau le fut du promeneur bucolique, Benjamin (né en 1892) se situe à la charnière entre littérature et philosophie. Plus abstrait que les deux auteurs précédents, parfois même confus dans ses démonstrations, il aime avancer parmi les ombres grises de notre planète, et c’est dans le cinéma qu’il reconnaît le mieux ce théâtre des ombres, symbole de l’urbanisation universelle, miroir des grands bouleversements. Comme son ami Kracauer, auteur du fameux De Caligari à Hitler, Benjamin s’attache à déchiffrer le cinéma ; mais, pour lui, celui-ci ne répond pas à un simple besoin de distraction.

Ses effets de choc sont une adaptation de l’homme aux dangers qui le menacent, concentrés dans les métropoles ; et peut-être l’homme s’est-il trop adapté, abdiquant ainsi sa capacité de résistance. Benjamin s’est suicidé à Portbou, petite ville espagnole proche de la frontière française, le 26 septembre 1940. Deux ans auparavant, il avait commencé une admirable étude sur Paris intitulée Passages.

Pierre Deshusses

(1) Joseph Roth, A Berlin, Les Belles Lettres, Paris, 2013, 224 pages, 13,50 euros.

(2) Siegfried Kracauer, Rues de Berlin et d’ailleurs, Les Belles Lettres, 2013, 216 pages, 13,50 euros.

(3) Walter Benjamin, L’Herne, coll. « Cahiers de l’Herne », Paris, 2013, 392 pages, 39 euros.

Source Le Monde Diplomatique Février 2014

Voir aussi : Rubrique Littérature, littérature Germanique, Rubrique Histoire,