La rue égyptienne, sans la présence d’institutions étatiques solides, ne peut révoquer un élu avant la fin de son mandat sans générer l’instabilité ou risquer la manipulation, affirme l’éditorialiste.

Incapables de peser politiquement et électoralement face aux islamistes, ils préféreraient des élections débarrassées de ces puissants adversaires et cela sous la houlette d’un arbitre suprême, c’est-à-dire l’armée (ou, plus rarement, l’Occident). Relevons au passage cette (fausse ?) naïveté qui fait croire que l’armée égyptienne a chassé Morsi pour remettre le pouvoir à son opposition. En leur temps, les éradicateurs algériens opposés à la victoire de l’ex-Front islamique du salut (FIS) [en 1991] ont cru la même chose, persuadés qu’ils étaient que le pouvoir les récompenserait d’avoir contribué à sa propre survie. On connaît la suite…

Le “recall”, une procédure délicate

Pour autant, il doit être possible d’exiger le départ de celui qui a été élu si l’on considère qu’il a failli et si une majorité l’exige. Trop souvent, le mandat électoral est assimilé à un blanc-seing, une sorte de chèque en blanc qui interdirait la moindre remise en cause. D’ailleurs, le monde politique n’aime pas trop aborder cette question du “recall”, c’est-à-dire la procédure par laquelle les citoyens peuvent obtenir qu’un élu s’en aille avant la fin de son mandat ou, tout du moins, qu’il se présente de nouveau devant les électeurs.

Exception faite de quelques pays comme les Etats-Unis, le Canada ou la Suisse, le “recall” n’est guère ancré dans les mentalités, alors qu’il a existé dès les premiers temps de la démocratie athénienne. En France, ni la droite ni la gauche ne veulent en entendre parler, au nom de la nécessité d’éviter l’instabilité que cela peut générer. Il est vrai qu’un élu a besoin de temps pour agir, mais cela ne saurait lui garantir une impunité totale.

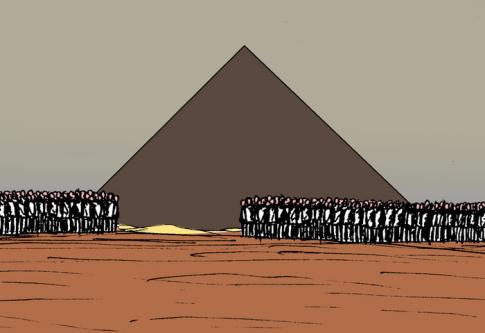

Il reste donc à savoir comment organiser et obtenir un tel rappel des électeurs. En investissant les places publiques et en recueillant plusieurs millions de signatures exigeant le départ de Morsi, l’opposition égyptienne a usé de deux moyens complémentaires mais aux conséquences et à l’efficacité différentes. Comme c’est le cas aux Etats-Unis, la collecte de signatures permet d’éviter le recours à des manifestations publiques et donc, in fine, à l’anarchie qu’elles pourraient provoquer.

Mais cette manière pacifique d’appréhender un “recall” est-elle possible pour des pays qui s’engagent à peine dans une transition démocratique ? En Egypte aujourd’hui, demain ailleurs, la capacité de précipiter les événements reste liée à la mobilisation de la rue, avec ce que cela peut entraîner comme dérapages et manipulations. C’est en cela que la situation égyptienne parle à la planète entière. Au monde arabe d’abord, du moins à celui qui est en mouvement, comme c’est le cas en Tunisie.

Mais aussi au monde développé, où la rupture entre électeurs et élus est manifeste. Car, au XXIe siècle, la démocratie, c’est, entre autres, permettre au peuple d’élire librement ses représentants. Mais c’est aussi lui permettre de leur signifier leur congé quand il le juge nécessaire, et cela sans avoir à attendre les habituels rendez-vous électoraux.