Par Pierre Conésa*

L’engouement quasi unanime des responsables politiques pour la « guerre » traduit une grave méconnaissance de la réalité du terrain. Décidé durant l’été 2014, l’engagement militaire occidental ajoute une cinquième strate à une superposition de conflits qui embrasent l’aire arabo-islamique.

En 1979, la révolution iranienne mettait en place le premier régime politique officiellement « islamique », mais en réalité exclusivement chiite. Elle revivifiait ainsi le conflit ancestral entre sunnites et chiites, qui représente la première strate d’une lente sédimentation. Quand, après sa prise du pouvoir à Téhéran, l’ayatollah Rouhollah Khomeiny demande une gestion collective des lieux saints de l’islam, le défi apparaît insupportable pour l’Arabie saoudite. Un an avant de trouver la mort près de Lyon à la suite des attentats de 1995 en France, le jeune djihadiste Khaled Kelkal déclarait au sociologue allemand qui l’interrogeait : « Le chiisme a été inventé par les juifs pour diviser l’islam » (1). Les wahhabites saoudiens ont la vieille habitude de massacrer des chiites, comme en témoignait dès 1802 la prise de Kerbala (aujourd’hui en Irak), qui se traduisit par la destruction de sanctuaires et de tombeaux, dont celui de l’imam Hussein, et le meurtre de nombreux habitants.

Cette « guerre de religion » déchire aujourd’hui sept pays de la région : Afghanistan, Irak, Syrie, Pakistan, Liban, Yémen et Bahreïn. Elle surgit sporadiquement au Koweït et en Arabie saoudite. En Malaisie, le chiisme est officiellement banni. A l’échelle de la planète, les attentats les plus aveugles, comme ceux commis durant des pèlerinages, tuent dix fois plus de musulmans que de non-musulmans, les trois pays les plus frappés étant l’Afghanistan, l’Irak et le Pakistan. L’oumma, la communauté des croyants, que les salafistes djihadistes prétendent défendre, recouvre aujourd’hui un gigantesque espace d’affrontements religieux. Dans ce contexte, on comprend pourquoi Riyad mobilise beaucoup plus facilement ses avions et ses troupes contre les houthistes du Yémen, assimilés aux chiites, que pour porter secours au régime prochiite de Bagdad. On voit mal pourquoi les Occidentaux devraient prendre position dans cette guerre, et avec quelle légitimité.

La deuxième guerre est celle que mènent les Kurdes pour se rendre maîtres de leur destin, en particulier contre l’Etat turc. Elle est née en 1923, dans les décombres de l’Empire ottoman, avec le traité de Lausanne, qui divisait le Kurdistan entre les quatre pays de la région : Turquie, Syrie, Irak et Iran. Les nombreuses révoltes qui ont secoué le Kurdistan turc entre 1925 et 1939 ont toutes été écrasées par Mustafa Kemal Atatürk. Depuis les années 1960, tous les soulèvements, en Turquie, en Irak ou en Iran, ont été noyés dans le sang, dans l’indifférence de la communauté internationale. Depuis 1984, cette guerre a causé plus de 40 000 morts en Turquie, où 3 000 villages kurdes ont été détruits, pour un coût estimé à quelque 84 milliards de dollars (2).

Nul ne devrait être surpris qu’Ankara ait laissé affluer les candidats djihadistes vers les deux principales forces dans lesquelles ils se reconnaissent, le Front Al-Nosra et l’Organisation de l’Etat islamique (OEI), puisqu’elles combattent les Kurdes d’Irak et surtout de Syrie, très proches de ceux de Turquie. Principale menace pour Ankara, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) reste classé comme groupe terroriste par l’Union européenne et les Etats-Unis, et ne peut recevoir d’aide militaire occidentale. Seul pays de la région à appartenir à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) et à avoir la capacité de modifier la situation militaire sur le terrain, la Turquie a fini par rejoindre la coalition. Mais elle concentre ses moyens sur la reprise des affrontements avec le PKK et voit d’un mauvais œil les Kurdes d’Irak et de Syrie gagner une indépendance de fait.

Troisième guerre en cours : celle qui déchire les islamistes entre eux depuis la guerre du Golfe (1990-1991) et plus encore depuis les révoltes arabes. La rivalité la mieux connue oppose les Frères musulmans, soutenus par le Qatar, et les salafistes, soutenus par l’Arabie saoudite, en Egypte, en Libye ou en Tunisie. Plus nouvelle est la concurrence entre, d’une part, Al-Qaida et ses franchisés et, d’autre part, les affidés de M. Abou Bakr Al-Baghdadi, le chef de l’OEI. Au cours des premiers mois de 2014, ces derniers ont pris le pas sur le Front Al-Nosra, filiale locale d’Al-Qaida en Syrie, au prix de plus de 6 000 morts (3). La proclamation du « califat » a suscité de nombreux ralliements. Les combattants étrangers de l’OEI proviennent d’une centaine de pays. En désignant M. Al-Baghdadi comme leur ennemi principal, les pays occidentaux orientent de façon décisive la mobilisation des djihadistes à ses côtés.

Enfin, l’une des guerres les plus meurtrières, qui a fait près de 250 000 morts et des millions de réfugiés, est celle que mène le président syrien Bachar Al-Assad contre tous ses opposants.

Riyad envoie une quinzaine d’avions de combat en Irak, contre une centaine au Yémen

La bataille que livrent les Occidentaux apparaît, elle, comme un nouvel épisode d’une guerre beaucoup plus ancienne, avec une autojustification historique insupportable pour les populations de la région. Faut-il remonter aux accords Sykes-Picot, ce partage colonial de la région entre la France et le Royaume-Uni sur les ruines de l’Empire ottoman ? Faut-il remonter à Winston Churchill, alors secrétaire à la guerre du Royaume-Uni, faisant raser des villes et des villages kurdes — bombardés au gaz chimique ypérite — et tuer les deux tiers de la population de la ville kurde de Souleimaniyé, ou réprimant violemment les chiites irakiens entre 1921 et 1925 ? Comment oublier la guerre Iran-Irak (1980-1988), dans laquelle Occidentaux et Soviétiques soutinrent l’agresseur (Bagdad) et mirent sous embargo l’agressé (Téhéran) ? M. Barack Obama est le quatrième président américain à envoyer des bombardiers en Irak, pays déjà meurtri par vingt-trois ans de frappes militaires occidentales. Après l’invasion américaine, entre 2003 et 2011, près de 120 000 civils ont été tués (4). En 2006, la revue médicale The Lancet estimait le nombre de décès imputables à cette guerre à 655 000, cette catastrophe démographique s’ajoutant aux 500 000 morts causés par l’embargo international entre 1991 et 2002. Aux dires de l’ancienne secrétaire d’Etat Madeleine Albright, le 12 mai 1996 sur CBS, cela en « valait la peine ».

Aujourd’hui, pourquoi les Occidentaux interviennent-ils contre l’OEI ? Pour défendre des principes humanistes ? Il est permis d’en douter lorsqu’on constate que trois pays de l’alliance continuent à pratiquer la décapitation, la lapidation et à couper les mains des voleurs : le Qatar, les Emirats arabes unis et — très loin devant les deux premiers — l’Arabie saoudite. La liberté religieuse ? Personne n’ose l’exiger de Riyad, où une cour d’appel vient de condamner à mort un poète palestinien pour apostasie (5). S’agit-il alors d’empêcher les massacres ? L’opinion arabe a du mal à le croire quand, deux mois après les 1 900 morts des bombardements israéliens sur Gaza, qui avaient laissé les capitales occidentales étrangement amorphes, la décapitation de trois Occidentaux a suffi pour les décider à bombarder le nord de l’Irak. « Mille morts à Gaza, on ne fait rien ; trois Occidentaux égorgés, on envoie l’armée ! », dénonçait un site salafiste francophone.

Pour le pétrole, alors ? L’essentiel des hydrocarbures de la région s’en va vers les pays d’Asie, totalement absents de la coalition. Pour tarir le flot des réfugiés ? Mais, dans ce cas, comment accepter que les richissimes Etats du Golfe n’en accueillent aucun ? Pour protéger les « droits de l’homme » en défendant l’Arabie saoudite ? Riyad vient d’en démontrer sa conception novatrice en condamnant M. Ali Al-Nimr, un jeune manifestant chiite, à être décapité puis crucifié avant que son corps soit exposé publiquement jusqu’au pourrissement (6).

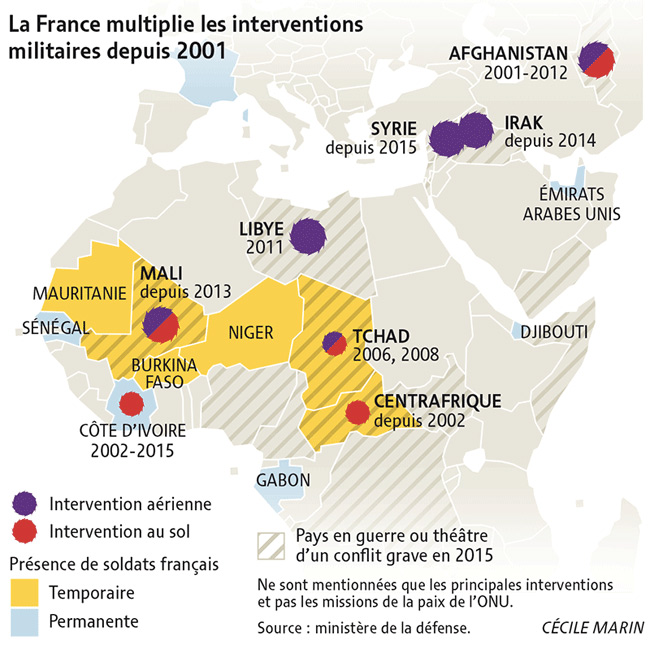

Sur le plan militaire, les contradictions sont plus évidentes encore. Aujourd’hui, seuls les avions occidentaux bombardent réellement l’OEI. Les Etats-Unis en déploient près de 400, et la France une quarantaine, dans le cadre de l’opération « Chammal », avec l’arrivée du porte-avions Charles- de-Gaulle (7). L’Arabie saoudite dispose d’environ 400 avions de combat, mais elle n’en engage qu’une quinzaine en Irak, soit autant que les Pays-Bas et le Danemark réunis. En revanche, au Yémen, près d’une centaine d’avions saoudiens participent aux bombardements de la coalition des dix pays arabes sunnites contre les houthistes (chiites), menée par Riyad. Dix pays arabes contre les chiites du Yémen, cinq contre l’OEI : étrange déséquilibre ! C’est bien contre les houthistes que Riyad mobilise toutes ses forces, et non contre Al-Qaida dans la péninsule Arabique (AQPA), dont se revendiquait Chérif Kouachi, auteur des attentats contre Charlie Hebdo à Paris. Cette organisation que l’ancien directeur de la Central Intelligence Agency (CIA) David Petraeus qualifiait de « branche la plus dangereuse » de la nébuleuse Al-Qaida a pris le contrôle d’Aden, la deuxième ville du Yémen.

Désormais, l’OEI a atteint trois objectifs stratégiques. Tout d’abord, elle apparaît comme le défenseur des sunnites opprimés en Syrie et en Irak. Ses victimes sont à 90 % des musulmans. En Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Pakistan, les victimes des attentats sont d’abord des chiites, ensuite de « mauvais musulmans » — en particulier des soufis —, puis des représentants des régimes arabes et, en dernier lieu seulement, des membres de minorités religieuses ou des Occidentaux.

Par ailleurs, l’OEI est parvenue à délégitimer Al-Qaida et sa branche locale en Syrie, le Front Al-Nosra. Les appels du successeur d’Oussama Ben Laden, M. Ayman Al-Zawahiri, mettant en demeure M. Al-Baghdadi de se placer sous son autorité, traduisent une impuissance pathétique. La somme des défections au sein des groupes djihadistes montre la dynamique nouvelle créée par l’OEI.

A terme, le « calife » Al-Baghdadi devra défier l’Arabie saoudite

Enfin, l’OEI est devenue l’ennemi numéro un de l’Occident. Celui-ci a déclenché contre elle une « croisade » qui ne dit pas son nom, mais qui peut facilement être présentée comme telle par les propagandistes du djihad. L’opération américaine « Inherent Resolve » (« Détermination absolue ») regroupe principalement douze pays de l’OTAN (plus l’Australie), et l’alliance retrouvée avec la Russie renforcera encore plus le caractère de « front chrétien » que la propagande sur Internet sait si bien utiliser. Selon une pétition en ligne signée par 53 membres du clergé saoudien, les frappes aériennes russes ont visé des « combattants de la guerre sainte en Syrie » qui « défendent la nation musulmane dans son ensemble ». Et, si ces combattants sont vaincus, « les pays de l’islam sunnite tomberont tous, les uns après les autres » (8).

La contre-stratégie militaire des Saoud ne laisse planer aucune ambiguïté : elle est essentiellement axée sur la lutte contre les chiites. Riyad, comme les autres capitales du Conseil de coopération du Golfe, ne peut considérer l’OEI comme la principale menace, sous peine de se trouver contesté par sa propre société. L’intervention militaire saoudienne à Bahreïn en 2012 était destinée à briser le mouvement de contestation républicain, principalement chiite, qui menaçait la monarchie sunnite des Al-Khalifa. Au Yémen, l’opération « Tempête décisive » lancée en mars 2015 vise à rétablir le président Mansour Hadi, renversé par la révolte houthiste. Il n’est évidemment pas question pour Riyad d’envoyer ses fantassins contre l’OEI alors que 150 000 hommes sont déployés sur la frontière yéménite. Pourtant, le prochain objectif de l’OEI devrait être d’asseoir la légitimité religieuse de son « calife », qui s’est nommé lui-même Ibrahim (Abraham) Al-Muminim (« commandeur des croyants », titre de l’époque abbasside) Abou Bakr (nom du premier calife) Al-Baghdadi Al-Husseini Al-Qurashi (nom de la tribu du Prophète). Une véritable compétition est engagée avec l’autre puissance qui prétend prendre la tête de l’oumma et représenter l’islam : l’Arabie saoudite est dorénavant contestée sur le terrain. Pour l’emporter, M. Al-Baghdadi doit défier le « défenseur des lieux saints ». On peut donc penser qu’à terme, une fois réduites les zones chiites, le « calife » visera l’Arabie saoudite.

Quelles conséquences probables pour l’Europe ? Après les réfugiés afghans, irakiens et syriens, elle devrait rapidement voir arriver les réfugiés yéménites. Pays plus peuplé que la Syrie, le Yémen ne peut évacuer ses ressortissants vers les pays frontaliers, tous membres de la coalition qui le bombarde. Depuis 2004, la guerre a fait plus de 340 000 déplacés, dont 15 % vivaient dans des camps, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies. En outre, le Yémen accueillait 246 000 réfugiés, somaliens à 95 %. Les pays du Conseil de coopération du Golfe montreront le même égoïsme que lors de l’exode syrien, c’est-à-dire : aucune place offerte aux réfugiés. Reste donc l’Europe.

On comprend mieux pourquoi l’alliance mène une guerre pour laquelle elle ne peut fixer un objectif stratégique clair : chacun de ses alliés est en conflit avec un autre. Les interventions en Irak, en Syrie, au Mali ou en Afghanistan s’apparentent au traitement de métastases ; le cancer salafiste a son foyer dans les pays du Golfe, protégés par les forces occidentales. Peut-on détruire l’OEI sans renforcer d’autres mouvements djihadistes, le régime de M. Al-Assad ou Téhéran ? La guerre sera longue et impossible à gagner, car aucun des alliés régionaux n’enverra de troupes au sol, ce qui risquerait de menacer ses propres intérêts.

La stratégie occidentale fondée sur les bombardements et la formation de combattants locaux a échoué en Syrie et en Irak comme en Afghanistan. Européens et Américains poursuivent des objectifs qui ignorent les mécanismes des crises internes au monde arabo-musulman. Plus l’engagement militaire s’accentuera, plus le risque terroriste augmentera, avant l’affrontement prévisible et ravageur qui devrait finir par opposer l’OEI à l’Arabie saoudite. Est-ce « notre » guerre ?

Pierre Conesa

(1) Lire Akram Belkaïd, « Une obsession dans le monde arabe », dossier « Vous avez dit “complot” ? », Le Monde diplomatique, juin 2015.

(2) Lire Allan Kaval, « Les Kurdes, combien de divisions ? », Le Monde diplomatique, novembre 2014.

(3) Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, cité par Le Monde, 25 juin 2014.

(4) Décompte établi par le site Iraq Body Count

(5) Selon l’organisation Human Rights Watch, citée par Reuters, 20 novembre 2015.

(6) « Arabie saoudite : un jeune de 21 ans risque la décapitation », Amnesty International France, 24 septembre 2015.

(7) Selon le ministère de la défense, l’opération mobilise 3 500 hommes, 38 avions de combat et divers moyens de logistique et de protection. « “Chammal” : point de situation au 19 novembre », Ministère de la défense.

(8) « Des religieux saoudiens appellent au jihad contre Assad et ses alliés », L’Orient Le Jour, Beyrouth, 6 octobre 2015.