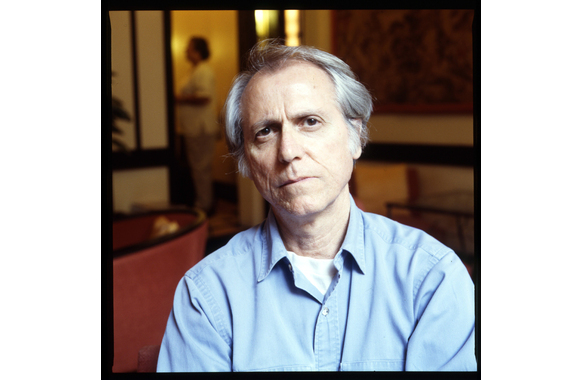

Invité de la manifestation Regards sur le cinéma algérien, le réalisateur Dahmane Ouzid évoque son film La Place qui sort très prochainement en Algérie. Sous forme d’allégorie la comédie musicale exprime de manière très directe le malaise actuel de la jeunesse.

On est surpris par la liberté de ton du film qui colle à l’actualité, bien que l’idée de ce projet ne soit pas nouvelle…

On est surpris par la liberté de ton du film qui colle à l’actualité, bien que l’idée de ce projet ne soit pas nouvelle…

La sortie prochaine du film consacré à la jeunesse fait événement. Les années noires ont repoussé le tournage. Nous devions faire ce film à 30 ans et on l’a fait trente ans plus tard. Ce n’est pas à notre âge que nous allons prendre des gants. Nous nous exprimons librement sans pour autant être politiquement agressifs.

Comment le film a-t-il été financé ?

C’est un projet privé financé par l’Etat. En Algérie, le cinéma public a montré ses limites. Moi par exemple en tant que jeune réalisateur du service public, on m’a payé à ne rien faire pendant vingt ans. Aujourd’hui on nous demande d’assurer le montage financier du film. C’est très bien mais comment convaincre les investisseurs privés quand on connaît la carrière que font les films algériens à l’étranger et l’état du réseau de distribution algérien ? L’autre possibilité de financement ce sont les chaînes de télévision. A l’origine La Place est une série produite pour la TV, le retour financier sera assuré par une chaîne publique algérienne.

Comment favoriser l’accès au cinéma en Algérie ?

L’urgence est la réhabilitation des salles. Le mouvement est en cours. Il faut produire des films de qualité mais aussi faire en sorte que les Algériens retournent au cinéma. Les réalisateurs entreprennent dans ce sens un travail de prospection en se rendant dans les écoles pour montrer leurs films.

Comment le pouvoir a-t-il pu financer votre film qui pose un regard réaliste sur la gestion du pays à travers le mal vivre de sa jeunesse ?

Paradoxalement, je crois que les conditions sont réunies pour la sortie du film. Nous avons le soutien de la ministre de la Culture. Avec Salim Aïssa qui signe le scénario, nous nous sommes efforcés de ne pas franchir la ligne rouge. Nous l’effleurons au maximum en la dépassant légèrement parfois. Sur le fond, je pense que le gouvernement est en train de donner des gages de son esprit d’ouverture, à nous d’en profiter.

La ligne rouge : c’est le sexe et la religion ?

Ca se résume à cela en effet. Notre rôle n’est pas d’être des Fassbinder ou des Pasolini. Ces réalisateurs que j’adore, s’inscrivaient au sein d’une cinématographie où l’on s’éclatait jusqu’à en mourir. Nous, il nous revient de faire avancer les choses. Je peux devenir célèbre demain en faisant un film algérien qui s’appellerait « L’amour sur les dunes. » Mais ce n’est pas mon cinéma ni de l’autocensure. Personne ne reproche à Hitchcock ses baisers pudiques. Mais dès qu’un cinéaste vient de l’autre rive de la Méditerranée, il faut qu’il brise les tabous. Moi je montre qu’en Algérie les jeunes sont en prise avec une société conservatrice et pudique.

Quelle différence faites-vous entre ce qui relève de la tradition et de la religion ?

Il y a un grand respect de la tradition en Algérie y compris chez les jeunes où la transgression se fait en secret. On regarde la chaîne algérienne en famille dans le salon et TF1 dans sa chambre. Le poids de la tradition n’est pas lié à l’islamisme. Il appartient aux fondamentaux culturels, même si on observe un regain de la religiosité. Nous montrons les jeunes danser et chanter dans un pays où on ne chante plus et on ne danse plus. Nous n’avons pas voulu parler de la question religieuse pour ne pas la noyer dans le propos. Cela mérite un sujet à part entière.

Dans le film on voit des jeunes qui veulent des visas se casser le nez devant les grilles des ambassades. Quel est le message ?

L’occident prend pour prétexte l’immigration clandestine pour refuser aux jeunes de nos pays d’aller à la rencontre du monde. Etre systématiquement considéré comme un travailleur au noir, alors que vous êtes un étudiant qui veut voyager, cela produit un sentiment de haine. D’ailleurs, on rencontre de plus en plus d’intellectuels islamistes. La seule possibilité de partir est de prendre un risque, souvent mortel. L’hypocrisie de l’occident, c’est qu’elle trouve dans les quotas de ceux qui passent les besoins de sa main d’œuvre non déclarée.

« La Place », ce terrain non aménagé occupé par des jeunes désœuvrés est une allégorie du pays et un réquisitoire terrible contre le pouvoir. Quel regard portez-vous sur les révoltes d’Alger ?

Gouverner c’est prévoir et le pouvoir n’a pas prévu. A sa décharge il n’en avait pas la compétence. Les premières manifestations de la jeunesse étaient spontanées. Elles ont été suivies par des manifestations officiellement organisées par des partis politiques et des associations. A Alger le pouvoir a fait preuve de son savoir-faire en quadrillant le périmètre urbain pour empêcher les manifestants de rejoindre la ville. Mais les jeunes qui étaient sur place n’ont pas rejoint la société civile. Ils se méfient de tout ce qui est organisé, y compris des partis d’opposition.

L’avenir ne passe-t-il pas par une prise en charge politique ?

Oui, c’est la raison pour laquelle les partis ont un travail de proximité à faire à l’égard de la jeunesse. Mais chaque pays a ses spécificités. L’Algérie a déjà donné : 200 000 morts. Les drames ça nous connaît. On ne fera pas la révolution à Alger comme sur la place Tahrir.

Les intellectuels ont-il un rôle à jouer ?

Je ne me considère pas comme un intellectuel. Je constate qu’il n’y a pas d’opposition réelle en terme d’idées. J’espère que mon film permettra de faire réfléchir. Je ne suis pas naïf, comme je l’ai dit, il peut servir le pouvoir mais ce n’est pas une commande. Nous n’avons pas écrit de scénario, ce qui nous a permis d’éviter la censure.

Recueilli par Jean-Marie Dinh

La sortie française du film est attendue en septembre 2011