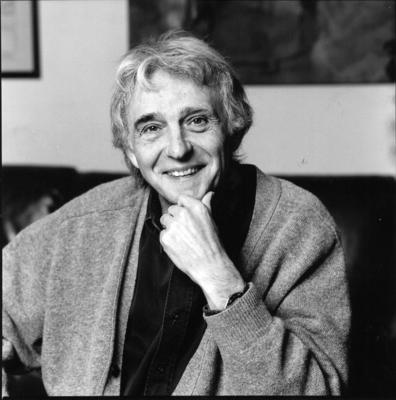

Jorge Semprun grand témoin de la Comédie du livre 2009. Photo David Maugendre

Grandes Rencontres. Rescapé de Buchenwald, résistant, ministre de la Culture espagnole, écrivain, scénariste et académicien, Jorge Semprun est un grand témoin du XXe siècle.

Le contexte du roman éclaire une période assez méconnue, ici, de l’histoire espagnole qui concerne les oppositions monarchique et socialiste au Franquisme.

Après la persécution de l’opposition communiste écrasée, comme les anarchistes, par la répression postérieure à la guerre civile, il y a eu un vide assez long qui marque le revers de l’opposition. En 1956, elle trouve une nouvelle visibilité. Avec la jeune génération d’étudiants émerge une tendance qui est devenu importante. Certains membres sont encore actifs dans la politique aujourd’hui. Ce mouvement a refondé la social-démocratie en Espagne à travers un groupe qui s’appelait l’association Sasu, une association socialiste universitaire. C’était une première, parce qu’avant 1956 l’engagement socialiste était une activité d’exil basée à Toulouse, très figée dans ses positions liées à la guerre civile. 56 est le commencement d’un renouveau socialiste à l’origine de la social- démocratie en Espagne.

La contestation étudiante a pourtant été résorbée assez rapidement …

En tant que mouvement politique immédiat oui, mais cette contestation a produit des effets durables. Dans le sens où l’Espagne franquiste s’est habituée peu à peu à avoir une opposition avec des gens qui n’étaient pas forcément issus uniquement des vieux partis de la classe ouvrière de la guerre civile mais d’une nouvelle opposition qui pouvait être aussi bien inspirée par l’idée d’une monarchie parlementaire, que celle d’une république parlementaire. Bref une opposition libérale.

Une des grandes révélations de 56, c’est quand la presse a donné les noms des personnes arrêtées à ce moment-là, toutes issues de familles du régime. On s’est rendu compte alors que la contestation avait gagné le milieu des forces sociales du Franquisme.

Aujourd’hui estimez-vous que l’on en a fini avec l’histoire politique du Franquisme ?

Non, nous n’en avons pas fini dans la mesure où les répercussions de la longue domination franquiste ne sont pas seulement dictatoriales mais relèvent aussi d’une domination de la culture des mœurs, des habitudes. Aujourd’hui, à travers la question de la mémoire historique, on pose des problèmes qui sont liés au dépassement et à la compréhension du franquisme.

D’ailleurs le succès des livres espagnols qui portent sur la guerre civile ou sur les problèmes de la transition comme le livre de Javier Cercas Les soldats de Salamine ou encore le dernier livre qu’il a écrit sur la tentative de putsch du 23 février 1981 sont des ouvrages qui ont une énorme répercussion.

La transition vers la démocratie s’exprime par une effervescence artistique que l’on retrouve dans le cinéma et la littérature. Quel regard portez-vous sur cette période de la Movida ?

Un regard à la fois attendri et intéressé. Ce fut un moment d’éclatement dans tous les sens du terme, de liberté et d’exubérance qui arrivait après l’immobilisme. Il y a ce passage significatif : le parti unique franquiste s’appelait El Movimiento (le mouvement), et on est passé à la Movida. Les deux termes portent sur le mouvement, celui de Franco c’était l’immobilisme et la Movida exprimait une forme de renouveau, parfois caricatural, il ne faut pas se leurrer, mais qui a gagné par son esprit anarchique et libertaire toute la société espagnole. Aujourd’hui la jeunesse la plus extrême ne s’exprime plus de cette façon là. Mais la Movida reste un phénomène historique.

Aujourd’hui, on ressent une forme de désillusion qui s’exprime dans la sensibilité collective comme dans l’œuvre de certains écrivains…

Je crois que cela se produit dans tous les mouvements de ce type. On l’a vu en France avec les journaux de la résistance. A l’époque, l’entête du journal Combat était De la résistance à la révolution, et bien il n’y a pas eu de révolution. Donc on peut théoriser sur la désillusion qui exprime le retour au triste réel. Tous les grands mouvements qui signent la fin d’une époque dictatoriale de gauche ou de droite l’ont connue parce que la réalité ne correspond jamais aux rêves ou aux utopies de la lutte précédente. Mais l’Espagne a quand même réussi à créer la base d’une démocratie solide.

Vous qui êtes un partisan de la lucidité, comment regardez-vous la crise du système démocratique que nous traversons ?

C’est une crise de la démocratie représentative. C’est une crise des institutions, une crise des idées qui ne touche pas seulement l’Espagne mais l’ensemble de l’Europe. C’est un recul d’une conception de gauche active au sein de la démocratie. Cela touche profondément tout le système de représentation parlementaire à travers l’abstention massive, le manque d’utopie pour l’avenir et même d’utopie pratique. C’est vraiment une crise générale aggravée et multipliée par la crise économique. Nous sommes arrivés à un moment où il faut repenser, refonder, certains disent, réinventer la démocratie.

Le rescapé des totalitarismes nazi et stalinien que vous êtes y voit-il un danger ?

Dans les années 30, face à l’extension du totalitarisme nazi ou soviétique, le système démocratique était déprécié et attaqué de toute part. Aujourd’hui, la situation n’est pas vraiment comparable parce que nous sommes face à la montée de la mondialisation. C’est en quelque sorte une crise interne au système qui est basé sur le marché. Le danger vient de l’intérieur. Il faut réinventer, et ce n’est pas une tache facile pour les démocrates. C’est beaucoup plus difficile à repérer, à isoler, à analyser et à combattre. C’est une espèce de nouvelle maladie contre laquelle le vaccin n’a pas encore été trouvé.

Recueilli par Jean-Marie Dinh

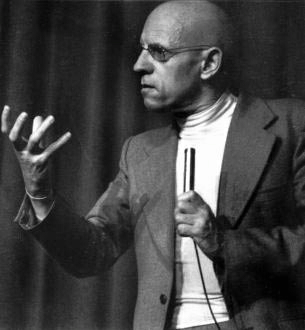

Paul Veyne, l’ami historien du philosophe controversé Michel Foucault, décide d’en dresser le portrait dans son dernier livre « Foucault sa pensée, sa personne ». Dès les premières lignes, il remet les pendules à l’heure. Non, Foucault n’était pas un structuraliste, pas plus qu’un soixante-huitard.

Paul Veyne, l’ami historien du philosophe controversé Michel Foucault, décide d’en dresser le portrait dans son dernier livre « Foucault sa pensée, sa personne ». Dès les premières lignes, il remet les pendules à l’heure. Non, Foucault n’était pas un structuraliste, pas plus qu’un soixante-huitard.