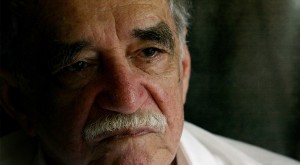

Dans un continent encore extrêmement polarisé politiquement, l’immense contribution de l’écrivain, décédé jeudi, à la vie intellectuelle –et politique– latino-américaine fait plus que jamais l’unanimité.

«Gabriel Garcia Marquez a réussi, par son décès, à mettre d’accord pour la première fois deux ennemis jurés: les guérillas des Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes (FARC) et l’ancien président [conservateur] Alvaro Uribe (2002-2010), qui ont lamenté d’une seule voix la mort de l’écrivain lauréat du prix Nobel de littérature en 1982.»

Voilà le constat que faisait le quotidien latino de Miami «El Nuevo Herald» après la mort du maître du réalisme magique ce jeudi 17 avril. De son vivant, Gabo, comme il était connu en Amérique Latine, n’a pas échappé aux critiques– notamment à cause de son amitié avec Fidel Castro et de ses liens avec certains groupes de guérilla.

Mais dès l’annonce de sa mort, le président colombien de droite Juan Manuel Santos a déclaré trois jours de deuil national. Les hommages d’artistes, écrivains et hommes politiques de tous bord se multiplient. Dans un continent encore extrêmement polarisé politiquement, l’immense contribution de Garcia Marquez à la vie intellectuelle –et politique– latino américaine fait plus que jamais l’unanimité.

«Le seul prix Nobel»

En grande partie, cet attachement est dû au fait que Garcia Marquez a donné une mythologie à l’Amérique Latine. L’auteur William J. Kennedy disait d’ailleurs de Cent Ans de Solitude qu’il s’agissait de «la première œuvre littéraire depuis la Genèse qui devrait être une lecture obligatoire pour tout le genre humain.»

Et l’œuvre phare de Gabo est bien une sorte de Bible du continent construite autour du village allégorique de Macondo. Au commencement du livre, «le monde était si récent que les choses n’avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt.»

La dynastie Buendía, à la fois protagoniste et victime du roman, connaît ensuite un déluge de cinq ans, puis l’Apocalypse. Mais l’herméneutique de l’œuvre ne se limite pas à sa signification religieuse. Si le grec Prométhée a donné le feu à l’homme, le gitan Melquiades, lui, offre la glace aux Colombiens – un bien essentiel dans une région où il ne fait jamais froid.

Pour Garcia Marquez, le réalisme magique, cette manière de conter l’histoire d’un pays – d’un continent même – autour d’événements fantastiques mêlés à la banalité du quotidien, était le produit du passé sanglant et des dictatures d’Amérique Latine. Un passé si extrême qu’il aurait pu être inventé. Dans son discours d’acceptation du prix Nobel en 1982, il expliquait ainsi:

«Notre réalité n’est pas de papier, elle vit avec nous et détermine chaque instant de nos innombrables morts quotidiennes. Elle est l’origine d’une source de création insatiable, pleine de tristesse et de beauté, de laquelle ce Colombien errant et nostalgique n’est qu’un parmi d’autres, plus distingué par la chance. Poètes et mendiants, musiciens et prophètes, guerriers et racaille, tous créatures de cette réalité effrénée, n’avons eu que peu de choses à demander de notre imagination, car le défi principal pour nous a été de rendre notre vie crédible sans avoir assez de ressources conventionnelles pour y arriver. Cela, chers amis, est le cœur de notre solitude.»

La magie, en somme, pouvait encourager la littérature protestataire.

La publication de Cent Ans de Solitude a coïncidé avec le «boom» littéraire latino-américain, au moment où des auteurs comme Carlos Fuentes, Julio Cortázar et Mario Vargas Llosa commençaient à être reconnus internationalement pour la virtuosité et l’audace de leur style. Mais c’est sans aucun doute Garcia Marquez qui a fini de faire de l’Amérique Latine une destination littéraire.

Dans un portrait publié dans le New Yorker en 1999, le journaliste américain Jon Lee Anderson remarquait qu’un ami de l’écrivain l’avait décrit comme «le seul prix Nobel», une qualification qui, loin de le choquer, lui «avait semblé fondamentalement juste, du moins en Amérique Latine.» Lee Anderson oubliait tout de même un autre géant de la littérature espagnole, Pablo Neruda, lauréat du Nobel onze ans avant Garcia Marquez. Mais l’erreur est significative: pour beaucoup, Garcia Marquez est le père de la littérature latino-américaine telle qu’on la connaît aujourd’hui.

«Le dernier optimiste de Colombie»

Un autre versant, certes plus polémique, de la popularité de Gabo est lié à son engagement idéologique. Après tout, ses convictions politiques ont informé toute sa vie à la fois ses romans et sa carrière de journaliste. Et même si une partie de son public lui a toujours reproché son amitié avec le régime Cubain, Garcia Marquez était depuis longtemps considéré comme l’une des voix de la réconciliation entre la guérilla et Bogota, même après avoir quitté son pays de naissance pour le Mexique. Se décrivant comme «le dernier optimiste de Colombie», il avait ainsi poussé les deux côtés du conflit qui continue de déchirer son pays à s’asseoir à la table des négociations.

A la fin des années 1990, celui qui était alors président de la Colombie, Andrés Pastrana, fit appel à Garcia Marquez pour négocier avec les FARC. L’écrivain présenta le chef d’Etat colombien à Fidel Castro, et c’est en partie grâce à lui que les dialogues de paix entre la guérilla et Bogota ont encore lieu à La Havane. «Je ne dirais pas que c’est Gabo qui a tout mis en place», confiait Bill Richardson, l’ancien Secrétaire à l’Energie américain, au New Yorker. «Mais il a certainement agi en catalyseur».

Souvent critiqué pour son goût un peu trop prononcé du pouvoir, et de ceux qui le détenaient, Gabo a tout de même pris part aux négociations pour terminer les guerres civiles au Nicaragua et à El Salvador et participé aux opérations de libération d’otages en Colombie.

Sans avoir jamais condamné Castro, il admettait avoir souvent intercédé pour obtenir l’exil de certains prisonniers politiques cubains (il disait même se loger chez certains d’entre eux quand il visitait Miami).

Mais c’est peut-être avant tout son rayonnement international, même aux pires heures de la Colombie, dont ses compatriotes lui sont reconnaissants. Dans un pays ravagé par la violence, le narcotrafic et les guérillas —un mal que Garcia Marquez avait qualifié d’«holocauste Biblique»— la magie du verbe de ses plus grandes œuvres a longtemps été l’une des seules fiertés du pays qu’il avait fini par abandonner. Comme l’a si bien résumé le journaliste Enrique Santos Calderón, «dans un pays qui s’est enfoncé dans la merde, Gabo est un symbole de fierté nationale».

Daphnée Denis

Source : Slate 20/04/2014

Voir aussi : Rubrique Littérature, Littérature latino-américaine, Littérature espagnole, rubrique Amérique Latine, Colombie, rubrique Politique, Politique internationale, rubrique Actualité internationale,