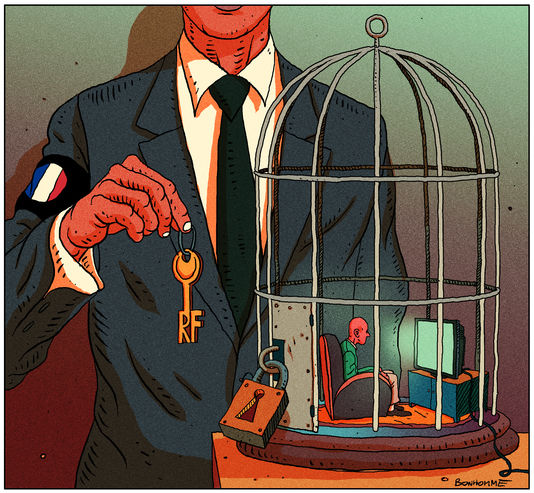

L’état d’urgence n’est pas un bouclier qui protège la démocratie. Au contraire il a toujours accompagné les dictatures et a même fourni le cadre légal aux exactions de l’Allemagne nazie. La France doit résister à cette politique de la peur.

On ne comprend pas l’enjeu véritable de la prolongation de l’état d’urgence [jusqu’à la fin février] en France, si on ne le situe pas dans le contexte d’une transformation radicale du modèle étatique qui nous est familier. Il faut avant tout démentir le propos des femmes et hommes politiques irresponsables, selon lesquels l’état d’urgence serait un bouclier pour la démocratie.

Les historiens savent parfaitement que c’est le contraire qui est vrai. L’état d’urgence est justement le dispositif par lequel les pouvoirs totalitaires se sont installés en Europe. Ainsi, dans les années qui ont précédé la prise du pouvoir par Hitler, les gouvernements sociaux-démocrates de Weimar avaient eu si souvent recours à l’état d’urgence (état d’exception, comme on le nomme en allemand), qu’on a pu dire que l’Allemagne avait déjà cessé, avant 1933, d’être une démocratie parlementaire.

Or le premier acte d’Hitler, après sa nomination, a été de proclamer un état d’urgence, qui n’a jamais été révoqué. Lorsqu’on s’étonne des crimes qui ont pu être commis impunément en Allemagne par les nazis, on oublie que ces actes étaient parfaitement légaux, car le pays était soumis à l’état d’exception et que les libertés individuelles étaient suspendues.

On ne voit pas pourquoi un pareil scénario ne pourrait pas se répéter en France? : on imagine sans difficulté un gouvernement d’extrême droite se servir à ses fins d’un état d’urgence auquel les gouvernements socialistes ont désormais habitué les citoyens. Dans un pays qui vit dans un état d’urgence prolongé, et dans lequel les opérations de police se substituent progressivement au pouvoir judiciaire, il faut s’attendre à une dégradation rapide et irréversible des institutions publiques.

Entretenir la peur

Cela est d’autant plus vrai que l’état d’urgence s’inscrit, aujourd’hui, dans le processus qui est en train de faire évoluer les démocraties occidentales vers quelque chose qu’il faut, d’ores et déjà, appeler Etat de sécurité (« Security State », comme disent les politologues américains). Le mot « sécurité » est tellement entré dans le discours politique que l’on peut dire, sans crainte de se tromper, que les « raisons de sécurité » ont pris la place de ce qu’on appelait, autrefois, la « raison d’Etat ». Une analyse de cette nouvelle forme de gouvernement fait, cependant, défaut. Comme l’Etat de sécurité ne relève ni de l’Etat de droit ni de ce que Michel Foucault appelait les « sociétés de discipline », il convient de poser ici quelques jalons en vue d’une possible définition.

Dans le modèle du Britannique Thomas Hobbes, qui a si profondément influencé notre philosophie politique, le contrat qui transfère les pouvoirs au souverain présuppose la peur réciproque et la guerre de tous contre tous : l’Etat est ce qui vient justement mettre fin à la peur. Dans l’Etat de sécurité, ce schéma se renverse : l’Etat se fonde durablement sur la peur et doit, à tout prix, l’entretenir, car il tire d’elle sa fonction essentielle et sa légitimité.

Foucault avait déjà montré que, lorsque le mot « sécurité » apparaît pour la première fois en France dans le discours politique avec les gouvernements physiocrates avant la Révolution, il ne s’agissait pas de prévenir les catastrophes et les famines, mais de les laisser advenir pour pouvoir ensuite les gouverner et les orienter dans une direction qu’on estimait profitable.

Aucun sens juridique

De même, la sécurité dont il est question aujourd’hui ne vise pas à prévenir les actes de terrorisme (ce qui est d’ailleurs extrêmement difficile, sinon impossible, puisque les mesures de sécurité ne sont efficaces qu’après coup, et que le terrorisme est, par définition, une série des premiers coups), mais à établir une nouvelle relation avec les hommes, qui est celle d’un contrôle généralisé et sans limites – d’où l’insistance particulière sur les dispositifs qui permettent le contrôle total des données informatiques et communicationnelles des citoyens, y compris le prélèvement intégral du contenu des ordinateurs.

Le risque, le premier que nous relevons, est la dérive vers la création d’une relation systémique entre terrorisme et Etat de sécurité : si l’Etat a besoin de la peur pour se légitimer, il faut alors, à la limite, produire la terreur ou, au moins, ne pas empêcher qu’elle se produise. On voit ainsi les pays poursuivre une politique étrangère qui alimente le terrorisme qu’on doit combattre à l’intérieur et entretenir des relations cordiales et même vendre des armes à des Etats dont on sait qu’ils financent les organisations terroristes.

Un deuxième point, qu’il est important de saisir, est le changement du statut politique des citoyens et du peuple, qui était censé être le titulaire de la souveraineté. Dans l’Etat de sécurité, on voit se produire une tendance irrépressible vers ce qu’il faut bien appeler une dépolitisation progressive des citoyens, dont la participation à la vie politique se réduit aux sondages électoraux. Cette tendance est d’autant plus inquiétante qu’elle avait été théorisée par les juristes nazis, qui définissent le peuple comme un élément essentiellement impolitique, dont l’Etat doit assurer la protection et la croissance.

Or, selon ces juristes, il y a une seule façon de rendre politique cet élément impolitique : par l’égalité de souche et de race, qui va le distinguer de l’étranger et de l’ennemi. Il ne s’agit pas ici de confondre l’Etat nazi et l’Etat de sécurité contemporain : ce qu’il faut comprendre, c’est que, si on dépolitise les citoyens, ils ne peuvent sortir de leur passivité que si on les mobilise par la peur contre un ennemi étranger qui ne leur soit pas seulement extérieur (c’étaient les juifs en Allemagne, ce sont les musulmans en France aujourd’hui).

Incertitude et terreur

C’est dans ce cadre qu’il faut considérer le sinistre projet de déchéance de la nationalité pour les citoyens binationaux, qui rappelle la loi fasciste de 1926 sur la dénationalisation des « citoyens indignes de la citoyenneté italienne » et les lois nazies sur la dénationalisation des juifs.

Un troisième point, dont il ne faut pas sous-évaluer l’importance, est la transformation radicale des critères qui établissent la vérité et la certitude dans la sphère publique. Ce qui frappe avant tout un observateur attentif dans les comptes rendus des crimes terroristes, c’est le renoncement intégral à l’établissement de la certitude judiciaire.

Alors qu’il est entendu dans un Etat de droit qu’un crime ne peut être certifié que par une enquête judiciaire, sous le paradigme sécuritaire, on doit se contenter de ce qu’en disent la police et les médias qui en dépendent – c’est-à-dire deux instances qui ont toujours été considérées comme peu fiables. D’où le vague incroyable et les contradictions patentes dans les reconstructions hâtives des événements, qui éludent sciemment toute possibilité de vérification et de falsification et qui ressemblent davantage à des commérages qu’à des enquêtes. Cela signifie que l’Etat de sécurité a intérêt à ce que les citoyens – dont il doit assurer la protection – restent dans l’incertitude sur ce qui les menace, car l’incertitude et la terreur vont de pair.

C’est la même incertitude que l’on retrouve dans le texte de la loi du 20 novembre sur l’état d’urgence, qui se réfère à « toute personne à l’égard de laquelle il existe de sérieuses raisons de penser que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et la sécurité ». Il est tout à fait évident que la formule « sérieuses raisons de penser » n’a aucun sens juridique et, en tant qu’elle renvoie à l’arbitraire de celui qui « pense », peut s’appliquer à tout moment à n’importe qui. Or, dans l’Etat de sécurité, ces formules indéterminées, qui ont toujours été considérées par les juristes comme contraires au principe de la certitude du droit, deviennent la norme.

Dépolitisation des citoyens

La même imprécision et les mêmes équivoques reviennent dans les déclarations des femmes et hommes politiques, selon lesquelles la France serait en guerre contre le terrorisme. Une guerre contre le terrorisme est une contradiction dans les termes, car l’état de guerre se définit précisément par la possibilité d’identifier de façon certaine l’ennemi qu’on doit combattre. Dans la perspective sécuritaire, l’ennemi doit – au contraire – rester dans le vague, pour que n’importe qui – à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur – puisse être identifié en tant que tel.

Maintien d’un état de peur généralisé, dépolitisation des citoyens, renoncement à toute certitude du droit : voilà trois caractères de l’Etat de sécurité, qui ont de quoi troubler les esprits. Car cela signifie, d’une part, que l’Etat de sécurité dans lequel nous sommes en train de glisser fait le contraire de ce qu’il promet, puisque – si sécurité veut dire absence de souci (sine cura) – il entretient, en revanche, la peur et la terreur. L’Etat de sécurité est, d’autre part, un Etat policier, car, par l’éclipse du pouvoir judiciaire, il généralise la marge discrétionnaire de la police qui, dans un état d’urgence devenu normal, agit de plus en plus en souverain.

Par la dépolitisation progressive du citoyen, devenu en quelque sorte un terroriste en puissance, l’Etat de sécurité sort enfin du domaine connu de la politique, pour se diriger vers une zone incertaine, où le public et le privé se confondent, et dont on a du mal à définir les frontières.

Giorgio Agamben

Giorgio Agamben est né en 1942 à Rome (Italie). Philosophe italien, spécialiste de la pensée de Walter Benjamin, de Heidegger, de Carl Schmitt et d’Aby Warburg, il est l’auteur d’une œuvre théorique reconnue et traduite dans le monde entier, il vient de publier La Guerre civile. Pour une théorie politique de la Stasi, traduit par Joël Gayraud (Points, 96 pages, 6,50 euros) et L’Usage des corps. Homo Sacer, IV, 2, traduit par Joël Gayraud (Seuil, 396 pages, 26 euros).

Source : Le Monde | 23.12.2015

Voir aussi : Rubrique Politique, Ci-git le hollandisme, Comment Hollande prépare sa réélection face au FN, Politique de l’immigration, rubrique Société, Vertus et vices de la comédie sécuritaire, Citoyenneté , Rubrique Justice, La France déroge à la convention européenne des Droits de l’Homme, On Line Recensement des joies de l’Etat d’urgence,